Histoire

Histoire du théâtre par l'image. Compagnie Liebig.

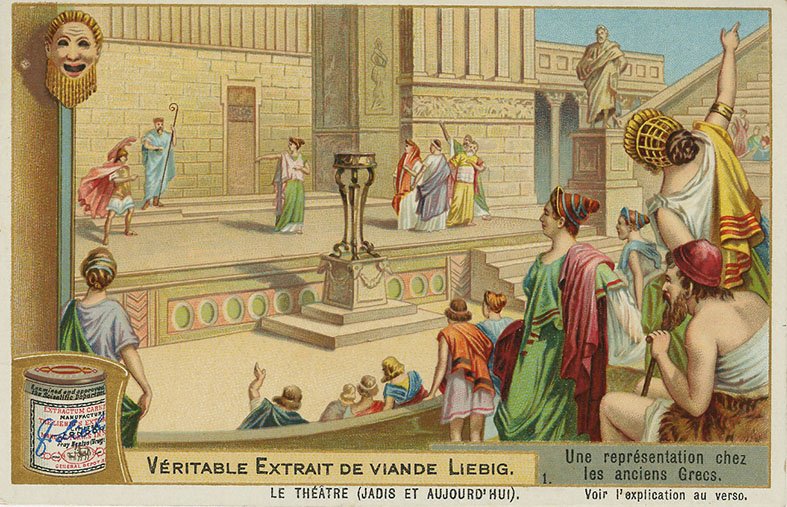

Une représentation chez les anciens Grecs.

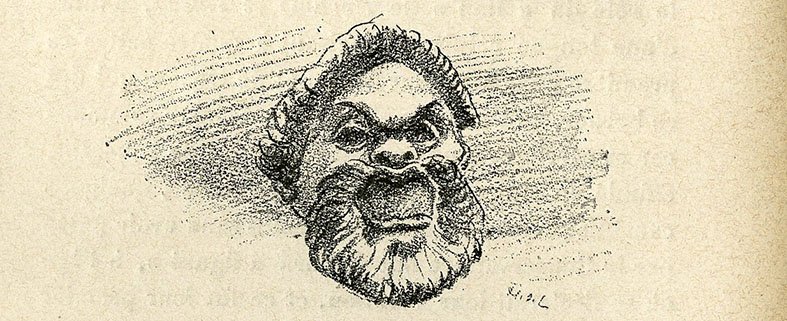

La poésie dramatique en Grèce prit naissance à l’époque des guerres médiques. Les principaux poètes sont Eschyle, Sophocle, Euripide et Aristophane (les trois premiers pour la tragédie, le dernier pour la comédie). Les représentations commençaient le matin et duraient la journée entière ; elles avaient lieu à ciel ouvert dans des théâtres de grandeur considérable. Les changements de scène tels qu’on les voir de nos jours étaient alors inconnus. Les acteurs ne jouaient que la figure garnie d’un masque, dans le genre de celui reproduit à la partie supérieure de la vignette ; en outre, pour paraître plus grands, ils portaient aussi des chaussures à semelle épaisses qu’on appelait cothurnes.

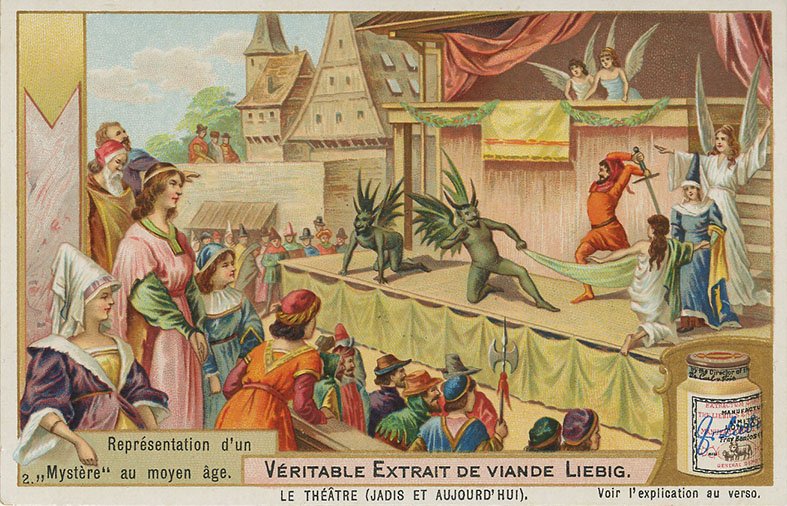

Représentation d’un ‘Mystère’ au moyen âge

Le moyen âge n’avait pas de théâtre à proprement parler comme l’antiquité. On représentait souvent les pièces appelées ‘Mystères’, de caractère religieux, sur les places publiques, dans les cours appropriées, etc. La scène était une construction en bois à 3 étages (l’Enfer, la Terre et le Ciel). Les acteurs n’étaient généralement pas des gens du métier, mais de bons bourgeois et des artisans. Les représentations duraient au moins toute la journée et souvent même elles se prolongeaient pendant des semaines entières et provoquaient toujours une affluence énorme de spectateurs. A cette époque les coulisses n’existaient pas encore et on se servait que de quelques décors mobiles. En dehors des ‘Mystères’, il y avait aussi les farces de carnaval que l’on désignait sous le nom de comédies scolaires.

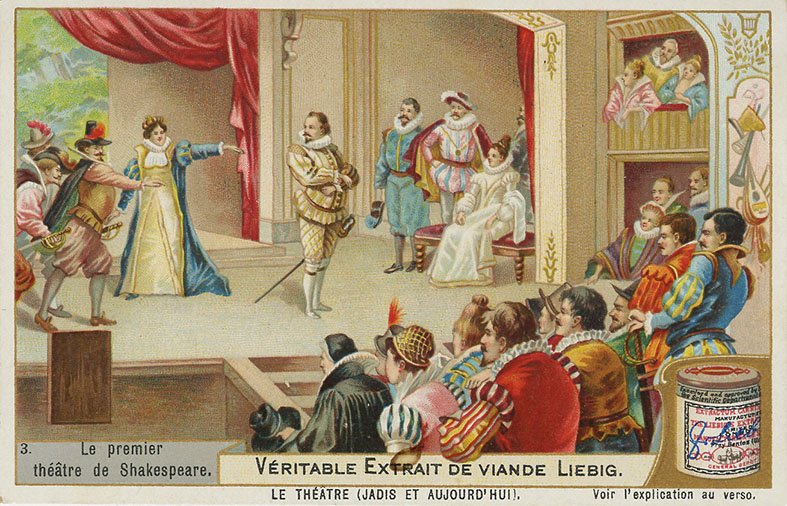

Le premier théâtre de Shakespeare

Sous l’influence des ‘Mystères’ et des spectacles allégoriques ou symboliques, il se développa en Angleterre une littérature dramatique dont les productions furent représentées dans des locaux appropriés, par des troupes composées pour la plupart de gens de mauvaise réputation. Le premier théâtre de ce genre date de l’année 1576 et fut ouvert dans un local dépendant d’un couvent de Dominicains. Shakespeare aussi y représentait ses drames, en y remplissant lui-même un rôle. En 1595, sa troupe ouvrit le ‘Globe Théâtre’ dans Bankside comme première scène de Shakespeare. Ce théâtre était formé d’une avant-scène précédent la scène proprement dite. Celle-ci était surélevée de quelques marches garnie d’un balcon et fermée par un rideau ; pour le reste il n’y avait que quelques décors mobiles. La désignation du lieu où se passait l’action, tel que forêt, place publique, etc., était inscrite sur un tableau noir. Les rôles féminins étaient remplis par des hommes. Shakespeare vécut de 1564 à 1616.

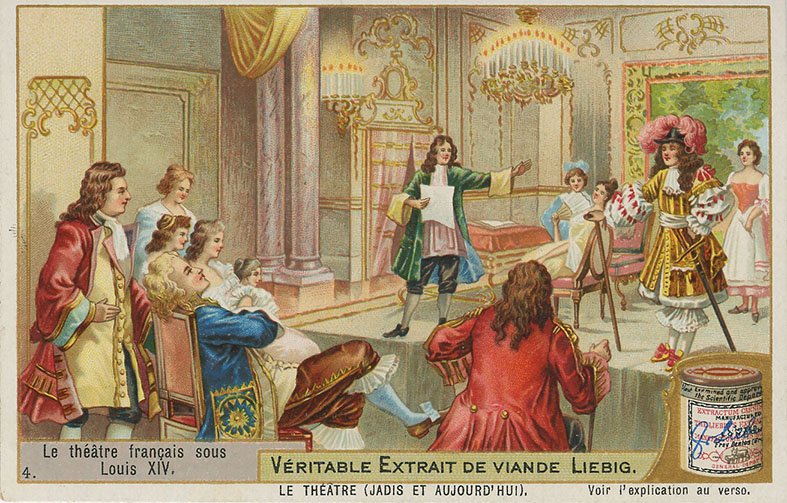

Le théâtre français sous Louis XIV

Le théâtre français tire également son origine des anciens ‘Mystères’ et des jeux de la Passion. C’est sous Louis XIV qu’il se développa et que Corneille, Racine et Molière le portèrent à sa plus grande splendeur. Bien qu’à cette époque il existait déjà des salles de théâtre pouvant contenir jusqu’à 3 000 spectateurs, avec, de plus un corps de ballet et pourvus d’aménagements mécaniques, les poètes que nous venons de citer préférèrent néanmoins faire jouer leurs œuvres devant la cour ou dans des salons privés en présence d’un auditoire d’élite. Le plus important de ces trois poètes était Molière : c’est lui qui, avec sa troupe, en 1689, forma et fonda ainsi le célèbre ‘Théâtre Français’.

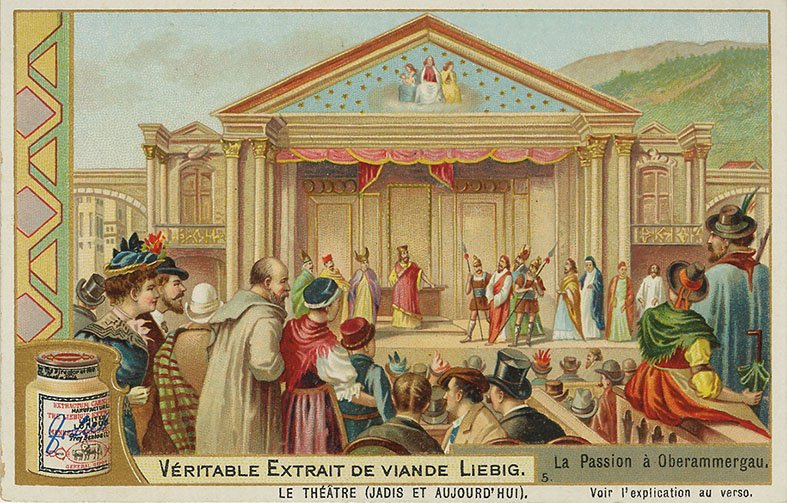

La passion à Oberammergau

Dans l’une des plus belles vallées de l’Oberland bavarois, dans le village d’Oberammergau, ont lieu tous les dix ans des représentations de la Passion universellement renommées. Elles sont données par des paysans du village avec accompagnement d’une musique composée par un de leurs anciens instituteurs et organistes (Dedler, mort en 1822), sur une scène en plein air qui représente une rue de Jérusalem. Devant cette scène s’étend en amphithéâtre la vaste salle pour les spectateurs. Aux représentations participent environ 550 personnes exclusivement prises parmi les gens de l’endroit. Les représentations ont lieu le dimanche et le lundi et durent environ 9 heures.

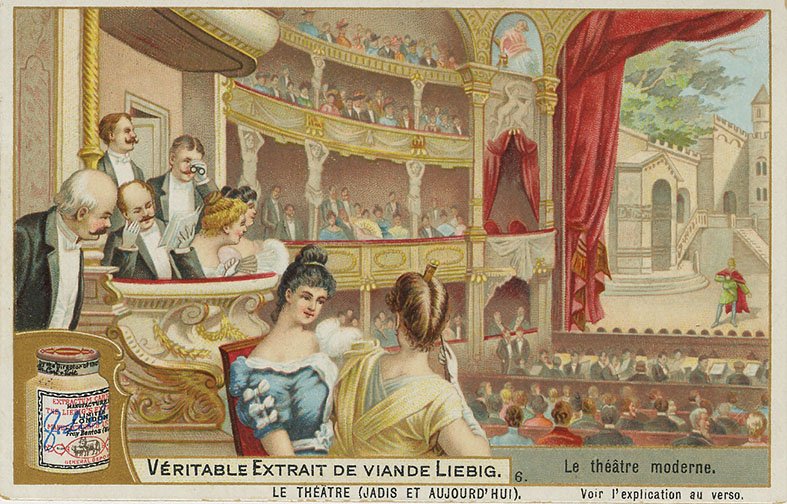

Le théâtre moderne

Alors que le théâtre était autrefois et jusqu’au 18e siècle, un divertissement réservé surtout à la haute société, le développement progressif du goût public conduisit à partir de cette époque à la reconstruction de salles de spectacle plus spacieuses et contribua pour beaucoup à la formation de véritables artistes de carrière. De nos jours il existe partout un nombre infini de théâtres qui sont en général, et surtout ceux destinés à la représentation d’opéras, des constructions somptueuses, de décoration très artistique. Après de nombreux tâtonnements, la forme adoptée pour la construction de la salle fit le cercle, tronqué par l’avant-scène et le rideau, considéré plus favorable encore que l’ellipse à la circulation du son et à la bonne distribution de l’intérieur.

1791 - Un décret républicain

13 janvier 1791

Un décret républicain supprime le monopole et les privilèges des grands théâtres nationaux. Loi de libéralisation des théâtres le 13 janvier 1791, jusqu’au décret du 29 juillet 1807 limitant à huit le nombre de théâtres dans la capitale. Article 1er : Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux. Article 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges, qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement. Article 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public sans le consentement formel et écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l’auteur. Article 4. Les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l’inspection des municipalités. Il ne recevront d’ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d’une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rie enjoindre que conformément aux lois et aux règlements de police….»

1807 - Le décret Impérial

1807 : 27 juillet : (Le 10 thermidor an XV), Napoléon signe un décret réduisant le nombre de théâtres de Paris à huit, et donnant force de loi à un arrêté du ministre de l'intérieur du 25 avril de la même année (au moins 25 théâtres sont fermés, des règles strictes et restrictives pour les survivants) A Paris les huit salles sont :

Les grands théâtres : Le Théâtre Français (Théâtre de S.M. l'Empereur), consacré à la tragédie et à la comédie,

Le Théâtre de l'Impératrice, considéré comme une annexe du précédent

Le Théâtre de l'Opéra (Académie impériale de Musique), consacré au chant et à la danse

Le Théâtre de l'Opéra-Comique, destiné aux « comédies ou drames mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble »

Les théâtres secondaires :

Le Théâtre du Vaudeville, dédié aux « petites pièces mêlées de couplets sur des airs connus »,

Le Théâtre des Variétés, dont le répertoire est composé de « petites pièces dans le genre grivois poissard ou villageois »,

Le Théâtre de la Porte Saint-Martin, destiné aux mélodrames et aux pièces à grand spectacle,

Le Théâtre de la Gaîté, dévolu aux « pantomimes de tous genres, mais sans ballets, aux arlequinades et autres farces, dans le goût de celles données autrefois par Nicolet ».

Tous les théâtres non autorisés sont fermés avant le 15 août.

En province, la situation est également réglementée, arrondissement par arrondissement. Ainsi, les villes qui peuvent avoir jusqu'à deux théâtres sont Lyon, Bordeaux, Marseille Nantes et Turin. Par contre Rouen, Brest, Bruxelles, Toulouse, Montpellier, Nice, Gênes, Alexandrie, Gand, Anvers, Lille, Dunkerque, Metz et Strasbourg ne peuvent avoir qu'une seule troupe « stationnaire » (permanente). Les 25 théâtres parisiens condamnés à disparaître : Nouveaux-Troubadours (Délassements Comiques) / ….

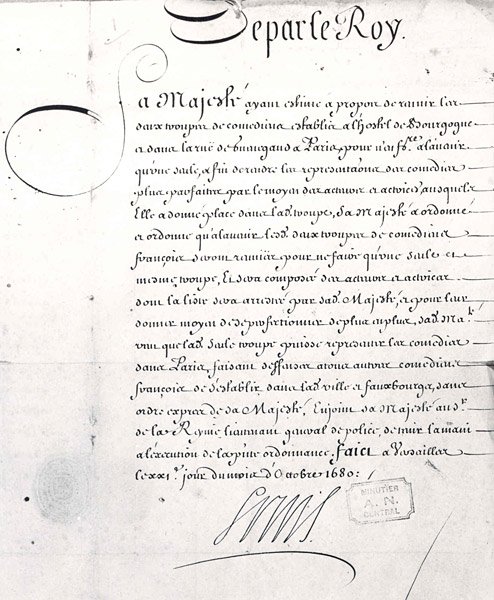

Création de la Comédie-Française.

Née de la volonté centralisatrice de Louis XIV, la Comédie-Française est issue de la jonction de deux troupes rivales ordonnée en 1680, l'Hôtel de Bourgogne et l'Hôtel Guénégaud. En 1681, les comédiens réunis signent un acte d'association et dès 1682, ils sont pensionnés par le Roi.

« Par cette lettre de cachet, le roi Louis XIV ordonne la création de la Comédie-Française. DE PAR LE ROY SA MAJESTÉ, ayant estimé à propos de réunir les deux troupes de comédiens établis à l’hôtel de Bourgogne et dans la rue de Guénégaud à Paris, pour n’en faire à l’avenir qu’une seule, afin de rendre les représentations de comédies plus parfaites, par le moyen des acteurs et actrices auxquels Elle a donné place dans ladite troupe, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’à l’avenir lesdites deux troupes de comédiens français seront réunies pour ne faire qu’une seule et même troupe, et sera composée des acteurs et actrices dont la liste sera arrêtée par sa dite Majesté ; et, pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, sa dite Majesté veut que ladite seule troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défense à tous autres comédiens français de s’établir dans ladite ville et faubourgs, sans ordre exprès de sa Majesté. Enjoint sa Majesté au Sr de la Reynie lieutenant général de police de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance. FAIT à Versailles le XXIe jour du mois d’Octobre 1680. Lettre de cachet de Louis XIV ordonnant la création de la Comédie-Française, 21 octobre 1680. »

Le Français ou l’Italien

Comment les comédiens italiens purent parler français.

Les acteurs de la Comédie Française voulaient empêcher ceux de la Comédie Italienne de parler français. Cette affaire fut portée devant Louis XIV, qui entendit les avocats des deux troupes : Baron et Dominique. Lorsque Baron (Comédie Française) eut plaidé la cause de ses camarades, le roi fit signe à Dominique (Comédie Italienne) de parler à son tour.

Cet acteur dit au roi : - Quelle langue Votre Majesté veut-elle que je parle ?

- Parle comme tu voudras, dit le roi.

- Je n’en veux pas davantage, répond Dominique ; ma cause est gagnée.

Le roi, après avoir ri de l’interprétation donnée à sa parole, dit :

- La parole est lâchée, je ne la retirerai pas.

(Anecdotes de théâtre, 1875)

"Le départ des comédiens italiens" © Watteau, paru dans "Petite histoire de l’art et des artistes" - Léon Chancerel, p.87, Paris.

Matinées

Ceci est un des produits les plus récents, mais non pas les moins heureux, de l’art théâtral. En 1868, un homme ardent et convaincu, M. Ballade, ancien artiste de la Comédie- Française, se mettait en tête d'organiser, dans la salle du théâtre de la Gaîté, des représentations de jour qui avaient lieu chaque dimanche, et dans lesquelles, habile en exhumations pleines d'intérêt, il faisait connaître au public certaines œuvres de notre théâtre, abandonnées depuis bien longtemps, qu'on ne pouvait alors juger que par la lecture, et qu'il entourait de tous les soins imaginables, en faisant précédé leur exécution d'une conférence historique et critique faite par un de nos écrivains spéciaux les plus en renom. L'idée était intelligente, ingénieuse, et obtint te plus grand succès. Mais voici qu’après quelques années, nos théâtres s’avisèrent que ce qui avait si bien réussi à M. Ballande pourrait bien leur réussir aussi ; quelques-uns se mirent de la partie, d’autres les suivirent bientôt, et aujourd’hui, chaque dimanche, tons les théâtres parisiens, depuis la Comédie-Française et l’Opéra-Comique jusqu’au théâtre Cluny et aux Menus-Parisiens, donnent une matinée qui, commençant à une heure et demie, finit à cinq heures, sans préjudice de la représentation du soir. Je ne dis pas que les comédiens aient lieu d'être très satisfaite d'un tel régime, qui s'étend même aux jours de grandes fêtes et qui, une cinquantaine de fois par an, leur impose le fardeau de deux spectacles dans la même journée ; mais il est certain que le public parisien goûté très fort cette innovation, et que les matinées dramatiques du dimanche, aujourd'hui passées dans les mœurs, continuent d'obtenir le plus grand succès.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

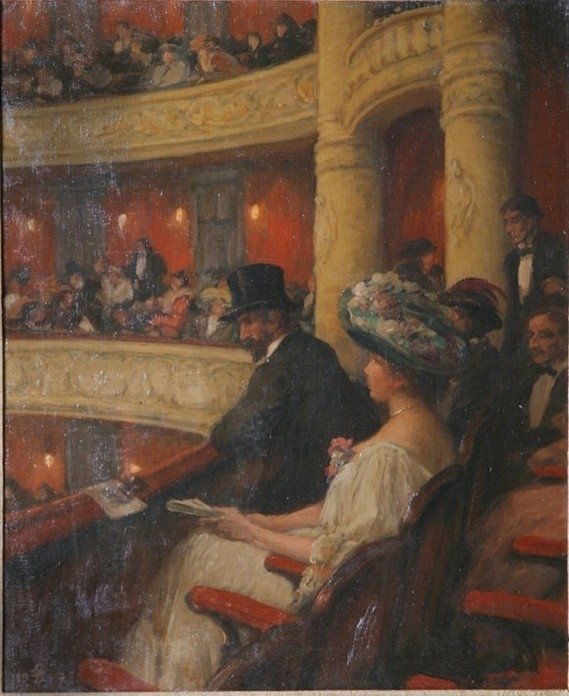

William Holyoake (1834-1894). ‘In the Front Row at the Opera’. 1880

Menus-Plaisirs

Dans l’ancienne monarchie française, les Menus-Plaisirs, qu’on appelait communément les ‘Menus’, formaient une branche importante de l’administration de la maison du roi et comprenaient tout ce qui avait rapport aux fêtes de la cour. Les Menus-Plaisirs étaient placés sous la direction d’abord d’un trésorier, et plus tard d’un intendant. Déjà, sous Henri III, cette administration absorbait annuellement, à elle seule, une somme de 70 millions de livres tournois, La direction des spectacles de la cour devint par la suite une des chairs les plus importantes de l’intendant des Menus, et, parce fait, s’enchevêtrait quelque peu avec celle de l’Opéra. En effet, sous Louis XIV, qui habitait généralement Versailles on Saint-Germain, les premières représentations d’ouvrages nouveaux étaient presque toujours données dans l’une de ces deux villes, de même que sous Louis XV elles étaient souvent données à Fontainebleau, où le roi se rendait chaque année. Or, certains décors et costumes faisaient retour à l’Opéra après avoir servi à la cour, et il résultait de cette situation un frottement incessant entre les deux administrations. Louis XVI, eu réduisant considérablement les dépenses de sa maison, ne laissa subsister qu’un ‘maître des Menus-Plaisirs’, qui est ainsi mentionné dans l’encyclopédie méthodique (1788) : ‘Grand officier qui a l’intendance de tout ce qui regarde les spectacles, comédies, bals, mascarades, etc., à la cour. Il ‘avoit’ aussi d’abord le pouvoir de donner des permissions à tous les comédiens forains et à ceux qui montrent les marionnettes, etc., et on ne ‘pouvoit’ même jouer aucune pièce aux deux salles de spectacle de Londres, qu’il ne l’eût lue et approuvée ; mais cette autorité a été fort réduite, pour ne pas dire absolument abolie par le dernier règlement qui a été fait sur les spectacles’. L’administration des Menus-Plaisirs avait son siège à Paris, dans le vaste immeuble qui, situé faubourg Poissonnière, s’étendait de la rue Bergère à la rue Richer actuelles. C’est là que la Convention plaça le Conservatoire de musique, qui occupe encore aujourd’hui une partie de cet emplacement. Les Menus-Plaisirs reparurent avec la Restauration, mais bien déclins de leur ancienne splendeur. Ils furent définitivement emportés par la révolution de 1830. Les trois dernière intendants des Menus- Plaisirs (ces fonctionnaires étaient placés sous les ordres immédiats du ministre de la maison du roi, furent Papillon de la Ferté, qui occupa cette charge pendant les dernières aimées du règne de Louis XVI et qui périt sur l'échafaud révolutionnaire, âgé de près de soixante-dix ans; des Entelles, qui fut désigné pour cet office en 1814, lors de la Restauration, et Papillon de la Ferté, fils du précédent, qui succéda à des Entelles, aux environs de 1820.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Tavik Frantisek Simon (1877-1942) Au théâtre, Paris.

Vaudeville

En même temps qu’il s’altérait dans sa forme, ce mot voyait modifier profondément sa signification première. Le vaudeville, d’abord simple chanson satirique, s’appelait primitivement vau de Vire, du lieu de sa naissance, et c’est par corruption qu’on en a fait vaudeville. ‘Vers 1520, dit Georges Kastner, dans le vau de Vire, en basse Normandie, un brave ouvrier foulon, nommé Olivier Basselin, impatient du joug de l’étranger, composa des chants satiriques contre les Anglais qui voulaient envahir le royaume. Ces chansons, qui respiraient un ardent patriotisme, coururent le val ou vau de Vire, c’est-à-dire la vallée de Vire dans le Bocage normand, et se répandirent sur toute l’étendue du territoire français, en conservant le nom qu’elles tenaient du lieu de leur origine. Au bout d’un certain temps, le souvenir de cette source étymologique se perdit, et le nom primitif fut changé en ce- lui de vaudeville, non sans avoir subi des modifications qui ont souvent égaré le linguiste.’ Satirique avant tout, le vaudeville était souvent politique, et plus d’une mazarinade lui emprunta sa forme svelte et légère. Il affolait la ville et déridait la cour, puis bientôt il s’é- lança sur la scène, où il se trouvait dans son véritable élément. Toutes les pièces de l’ancien Opéra-Comique de la Foire, toutes ses fantaisies, toutes ses parodies étaient cousues de vaudevilles, petites chansons composées d’un ou de plusieurs couplets généralement écrits sur des airs connus Un peu plus tard, les pièces de ce genre, qu’on qualifiait d’abord d’opéra-comique, devinrent des pièces en vaudevilles, puis des comédies mêlées de vaudevilles, puis des comédies-vaudevilles, et enfin, pour abréger, des vaudevilles. C’est ainsi que le contenant finit par se substituer au contenu, et qu’on en vint à donner le nom de vaudeville à des pièces qui contenaient des vaudevilles, c’est-à-dire des couplets.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Lhéritier (1809-1885). Dessinateur. La boite à Bibi, vaudeville de Saint-Agnan Choler et Alfred Duru : portrait des acteurs par Lhéritier. 1877. Source gallica.bnf.fr / BnF