Les théâtres de Paris

Ambigu / Théâtre de l'Ambigu ou Ambigu-Comique

Temple élevé à la muse du crime, de la haine, de la dissimulation et de toutes les horreurs mélodramatiques. Le Pégase des auteurs, qui font de la prose ronflante pour ce théâtre, n'est jamais rétif, le directeur de l’entreprise, écuyer fort habile, l'a dressé à ne redouter rien des mains les plus inexpérimentées. Grâce à M. Franconi, le cheval ailé d’Apollon fait, de la meilleure grâce du monde, des écarts ridicules, des pointes du plus mauvais goût, et des pas capables de compromettre tous les cavaliers qui n'auraient jamais parcouru que les sentiers du Parnasse classique. Dictionnaire théâtral ou douze cent trente-trois vérités Paris. Chez J-N Barba Librairie. 1825.

1769 : Construction du Théâtre Audinot (premier nom de ce théâtre parisien) sur le Boulevard du Temple (Nicolas-Médard Audinot, ancien comédien de l’Opéra-Comique) : première salle de l’Ambigu Comique. Architecte : Jacques Cellerier.

1769 (9 juillet) : Inauguration :

1770 : Le théâtre a déménagé au 50-52 boulevard du Temple. C'est à cette adresse que l'Ambigu-Comique a gagné en notoriété.

1786 : le théâtre a de nouveau changé d'adresse pour s'installer au 2 boulevard Saint-Martin. C'est à cette époque que le nom "Ambigu-Comique" a été adopté.

1800 : Fermeture du théâtre (suite à la proclamation de la liberté des théâtres

1801 : Réouverture du Théâtre de l'Ambigu Comique.

1827 : Nuit du 13 au 14 juillet : Incendie dans le théâtre, alors que l’on venait de répéter ’La Tabatière’ pièce de Lemaitre, dans laquelle figurait un feu d’artifice, en moins d’une heure salle et scène furent entièrement détruites.

L'incendie du théâtre de l'Ambigu-Comique le 13 juillet 1827. Boisselier, Antoine , Peintre En 1827 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

1828 (7 juin) : Le théâtre ré ouvrit ses portes au public, à l’angle de la rue de Lancry, entre le boulevard Saint-Martin et la rue de Bondy, près du boulevard du Temple (L’Ambigu, boulevard St Martin), sur les plans des architectes d’Hittrof et Lecointe, en déménageant l’Ambigu perd son épithète de ‘Comique’.

1847 : Restauration de la salle

1887 : 28 septembre : Réouverture après des travaux d’embellissement et de sécurité.

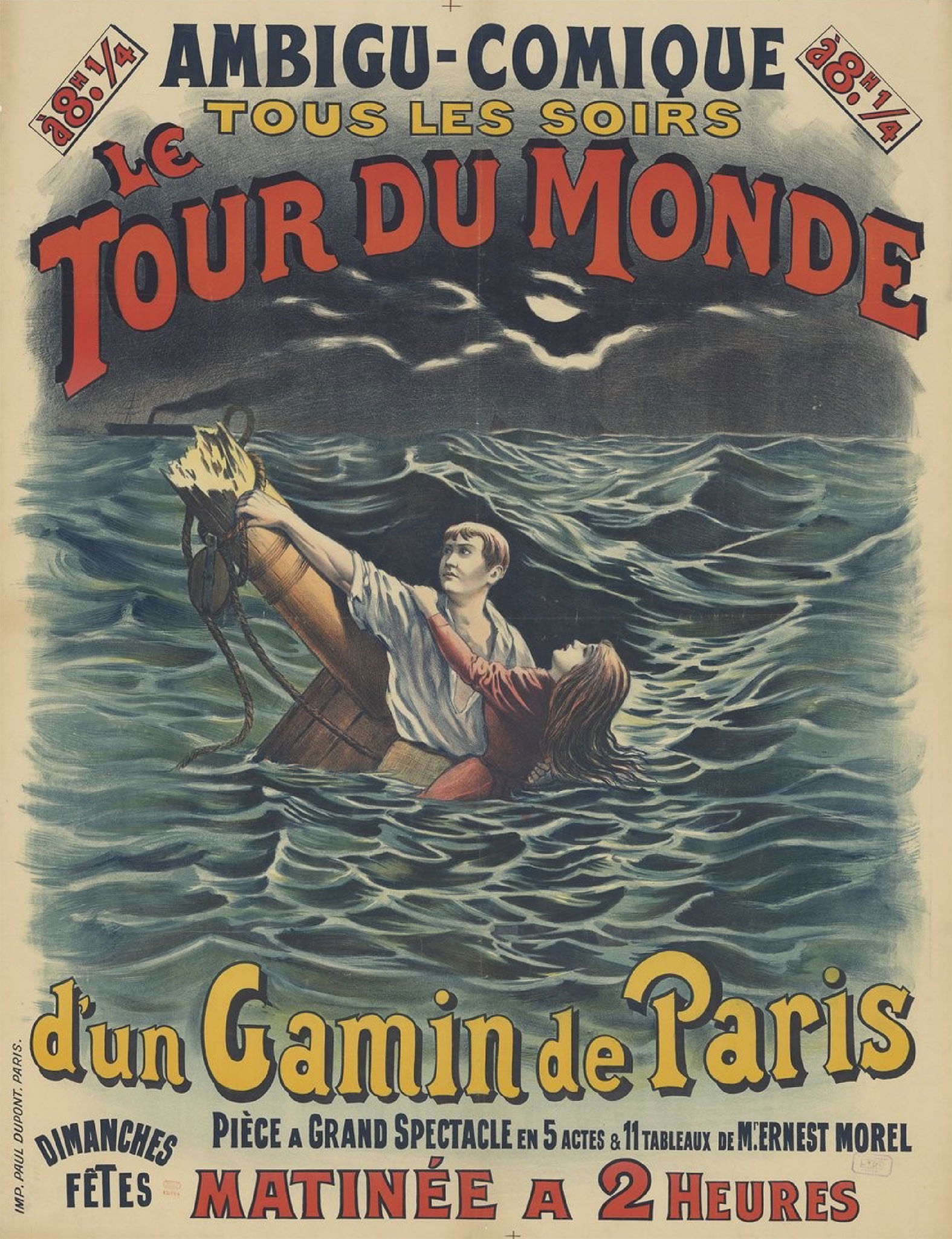

Ambigu-Comique... Le Tour du monde d'un gamin de Paris. Pièce à grand spectacle en 5 actes et 11 tableaux de M. Ernest Morel... : affiche non signé] ; lithographie, non signée. 1904. Source gallica.bnf.fr / BnF.

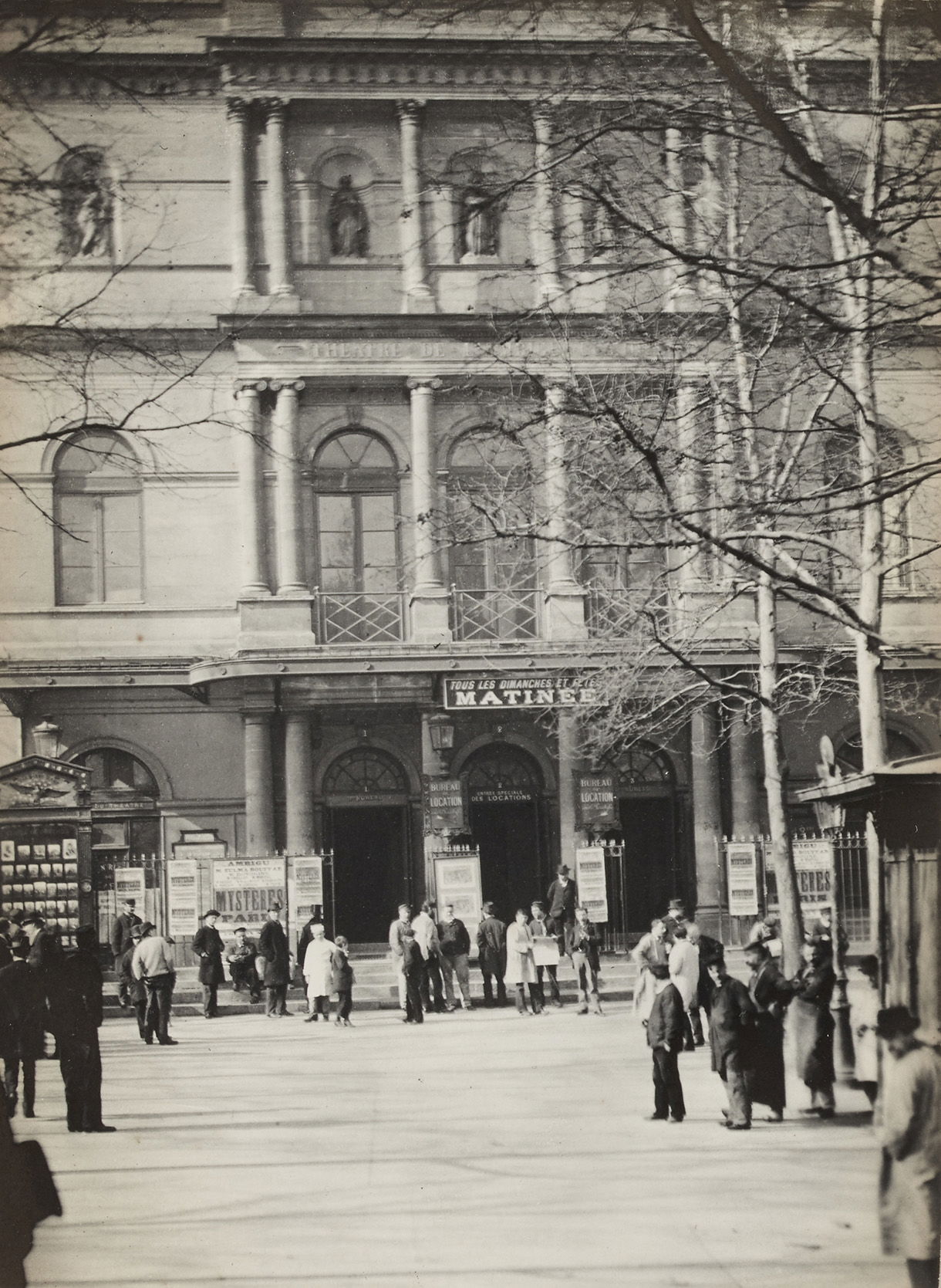

Façade du Théâtre de l'Ambigu, 10ème arrondissement, Paris. Blancard, Hippolyte , Photographe. Vers 1890. Musée Carnavalet.

1920 : Le théâtre est transformé en salle de cinéma.

1954 : La salle reprend sa vocation de théâtre.

1961(octobre) à juillet 1962 (juillet), la scène de l'Ambigu-Comique accueille les enregistrements de l'émission de la RTF Les optimistes du lundi. Animée par Jean Nohain, elle propose selon la tradition du music-hall une alternance de sketchs comiques, de chansons et de numéros – par exemple de prestidigitation.

1966, le théâtre est, en dépit de nombreuses manifestations et d’un spectaculaire défilé de la profession tout entière, définitivement fermé et démoli. Les services du ministre de la Culture, André Malraux, promettent d’abord que la salle serait préservée, puis que le bâtiment le serait, alors que les travaux de démolition avaient déjà commencé.

Le site est aujourd’hui un immeuble de bureaux.

Boulevard du Temple / Boulevard du crime

Théâtres des Boulevards

Le boulevard du Temple considéré comme centre et rendez-vous des plaisirs parisiens. Pendant plus d’un siècle, ce quartier chéri de la foule a été comme une sorte de foire perpétuelle, succédant aux anciennes foires Saint-Laurent et Saint-Germain, où venaient se grouper, comme dans un lieu d’élection, tous les divertissements, tous les jeux, tous les amusements qui font la joie d’une vaste capitale, aussi avide de plaisirs qu’elle se montre pleine d’âpreté au travail. Quel mélange, quel tohu-bohu, quelles promiscuités, quel étonnant voisinage de grandes et de petites choses !

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Bobèche et Galimafré au Boulevard du Temple : Source gallica.bnf.fr / BnF

Boulevards (théâtres des) : Les acteurs des théâtres de Paris où l’on jouait la comédie et le vaudeville désignaient autrefois, avec un petit sentiment dédaigneux, sous cette appellation de ‘théâtres des boulevards’, ceux qui étaient situés sur les boulevards Saint-Martin et du Temple, et tout particulièrement ceux où l’on jouait le drame et le mélo- drame, c'est-à-dire la Porte-Saint- Martin, l’Ambigu, la Gaité et le Cirque. Ils prétendaient, non sans quelque raison d'ailleurs, comme tout le monde a pu le remarquer, que les artistes de ces théâtres, étaient gâté par le goût un peu gros, un peu vulgaire de leurs spectateurs, qu'ils cherchaient l’effet un peu plus que de raison, sacrifiaient souvent le véritable sentiment artistique a désir d'être applaudis, et se laissaient aller dans ce but à une exagération blâmable, qui se traduisait par de grands éclats de voix, des gestes outrés et de fâcheux coups de talon sur le plancher.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Scènes et mœurs de Paris. Les petits théâtres, boulevart du Temple. Vers 1850 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Boulevard du crime C’est le sobriquet que la population parisienne avait appliqué naguère au boulevard du Temple, à l’époque où les deux théâtres de l’Ambigu Comique et de la Gaité s’y trouvaient réunis, par allusion aux mélodrames noirs qui se jouaient à ces deux théâtres et qui avaient pour base et pour moyens d’action tous les crimes imaginables : meurtres, empoisonnements, viols, adultères, incendie et le reste. Ce que les dramaturges du temps ont accumulé de monstruosités et d’infamies dans leurs conceptions scéniques est véritablement formidable. De là ce surnom de ‘boulevard du Crime’ donné par raillerie innocente au boulevard du Temple, et qui lui est resté jusqu’à l’époque de sa disparition et de la destruction des théâtres auxquels il avait jusqu’alors donné asile.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

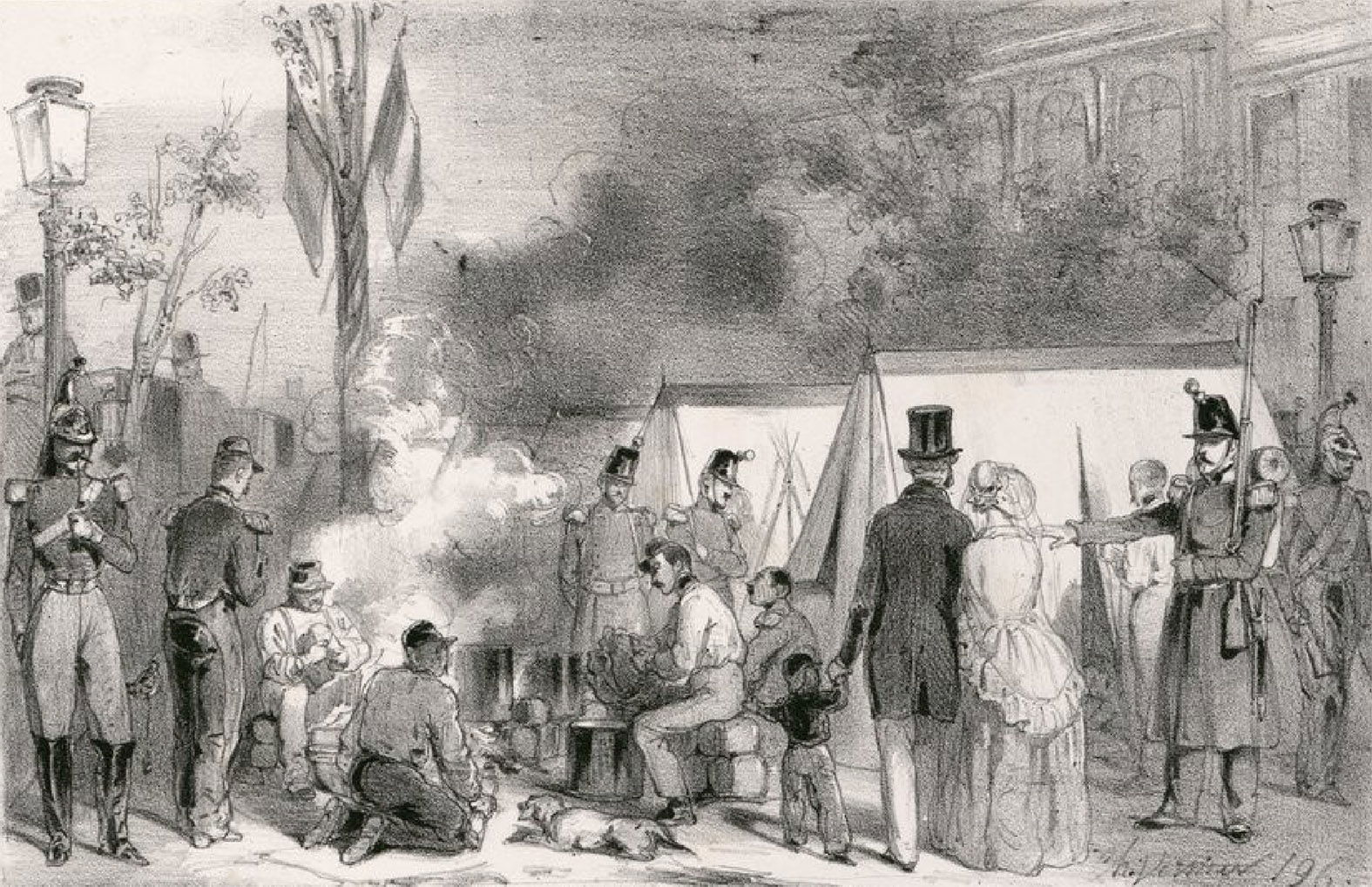

Bivouac au Boulevard du Temple

Peinture de 1862 représentant le boulevard du Temple avec, de gauche à droite, le Théâtre historique, le Cirque-Olympique, les Folies Dramatiques, la Gaîté, Théâtre des Funambules, les Délassements-Comiques (tableau d'Adolphe Martial Potémont, musée Carnavalet).

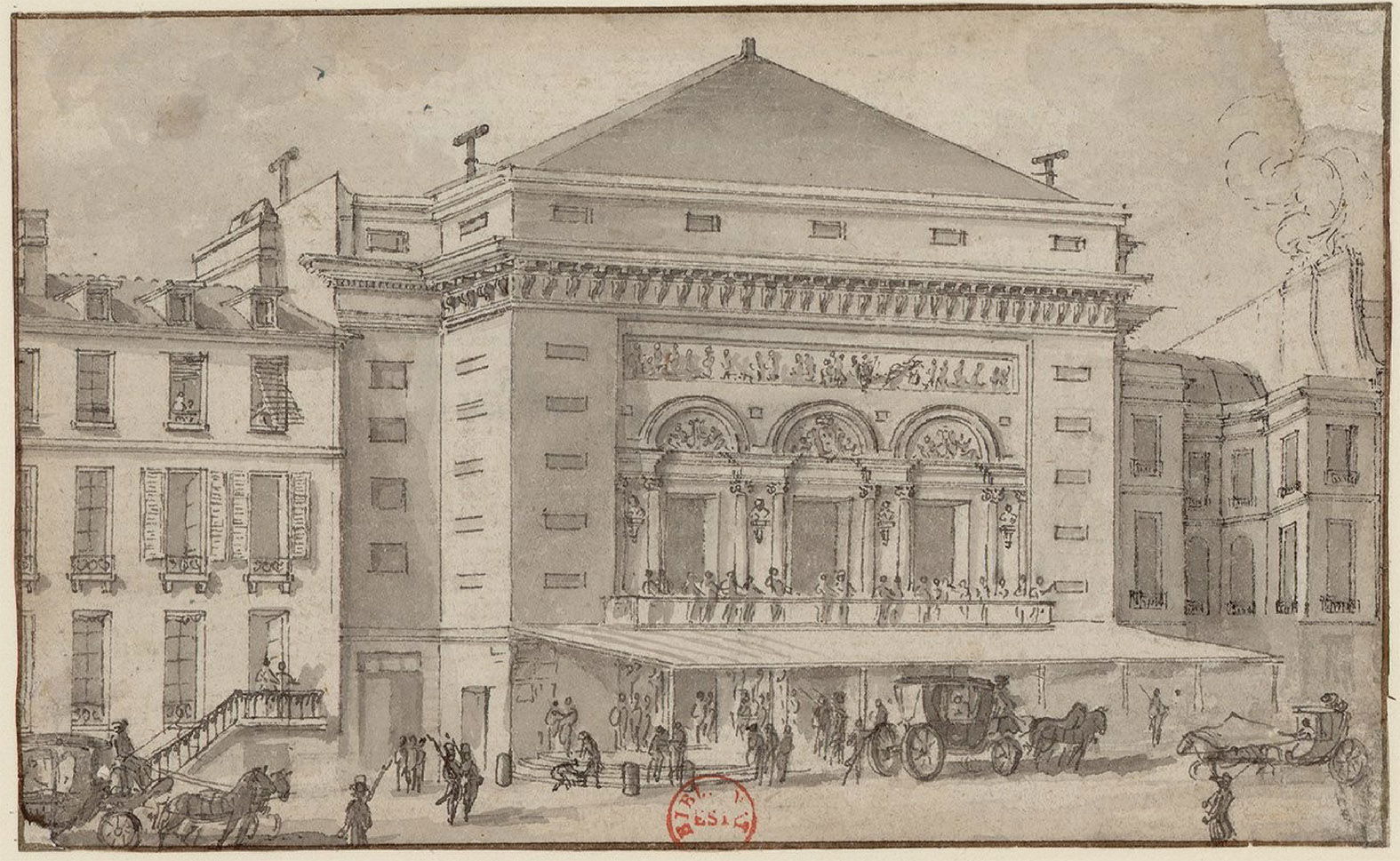

Théâtre de la Porte-Saint-Martin : dessin. 18... Source gallica.bnf.fr / BnF

Parade devant un théâtre des boulevards (théâtre des Associés, boulevard du Temple?). Ecole française , Peintre. Vers 1788. Musée Carnavavalet

Daumier - Le boulevard du Temple

Cirque d'Été - Cirque-Olympique des Champs-Élysées -Cirque-National - Cirque de l'Impératrice

Le Cirque d’Été, également appelé Cirque-Olympique des Champs-Élysées, Cirque National (de Paris) puis Cirque de l'Impératrice est une salle parisienne édifiée en 1841 au carré Marigny par l'architecte Jacques Hittorff et aujourd’hui disparue.

1835 : Simple cirque de planches et de toile installé par Adolphe Franconi, petit-fils du créateur du Cirque-Olympique, le long de l'avenue des Champs-Élysées, le Cirque d'Été (également appelé Cirque Olympique des Champs-Élysées en référence à celui du boulevard du Temple)

1841 : il est remplacé, sous la direction de Louis Dejean, par un vaste édifice en meulière de 6 000 places, construit sur les plans de Jacques Hittorff et magnifiquement décoré par Bosio, Duret et Pradier. L’ouverture se fit le 3 juin 1841. Tout de suite, ce temple du cheval fut le rendez-vous de la haute société parisienne, où le spectacle était autant dans la salle que sur la piste. Le Cirque des Champs-Élysées présente son spectacle du 1er mai au 1er septembre, d'où son nom de Cirque d'Été.

1843 : Les chandelles furent remplacées par l’éclairage au gaz. Un lustre monumental trônait au-dessus de la piste, tandis que seize autres lustres éclairaient la salle

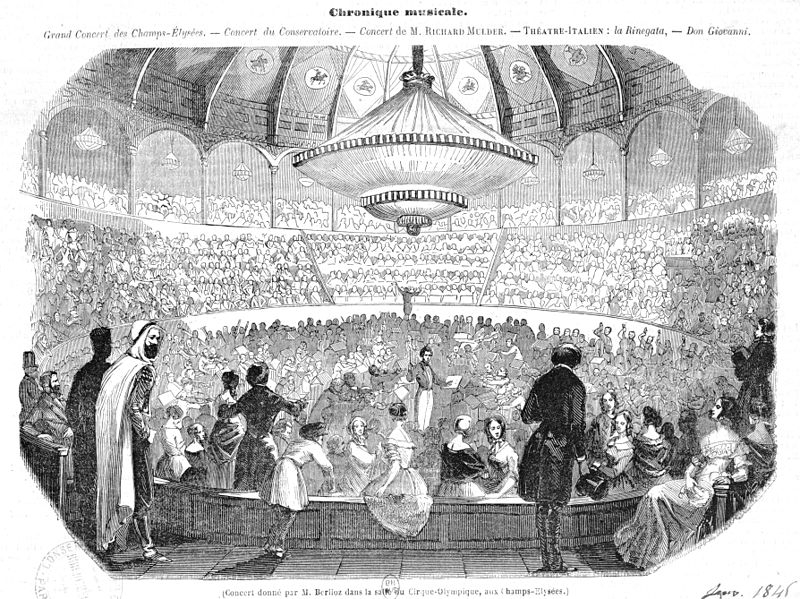

1845 : L’acoustique du Cirque d'Été était si bonne qu'Hector Berlioz y donne une série de concerts.

1852 : Afin que les artistes puissent se produire à l'année sur la piste, le Cirque d'Hiver est édifié selon le même principe limité à la piste, ce qui influence également l'architecture en rotonde de Hittorff, à nouveau sollicité.

1847 : Les spectateurs payaient 2 francs au pourtour et 1 franc à l’amphithéâtre.

1848-1853 : Cirque national de Paris

1853-1870 : Il connut son apogée durant le Second Empire sous le nom de Cirque de l’Impératrice (le Cirque d’Hiver devenant quant à lui le cirque Napoléon). Son succès se prolonge jusque dans les années 1880. Le Tout-Paris s'y précipitait le samedi, jour réputé chic.

1870-1897 : Cirque d'Eté - Victor Franconi

1892 : La fée électricité remplaça le gaz d’éclairage, et un tapis de coco recouvrit la piste. Petit à petit délaissé par le public après l’Exposition universelle de Paris de 1889, il est démoli vers 1900, laissant son nom à la rue du Cirque.

1897-1900 : Cirque d'Eté - Charles Franconi

Un cirque allait renaître sur le même emplacement. Des travaux furent entrepris pour construire le Cirque Palace, mais la société à l’origine de ce projet fit faillite. Tout fut rasé. Le seul souvenir est la plaque de l’ancienne rue de Joinville qui porte fièrement le nom de rue du Cirque.

Cirque National, Paris, 1847

Cirque des Champs-Élysées. 1878

Le compositeur Hector Berlioz dirigea quatre concerts au Cirque des Champs-Élysées en 1845. Le maestro engagea 350 musiciens et chanteurs pour le Cirque des Champs-Élysées. La première eut lieu le 19 janvier 1845 Le 16 février, les parisiens assistèrent au deuxième concert. Pour le troisième concert, le 16 mars, Hector Berlioz réquisionna 500 exécutants Lors du quatrième concert, le 6 avril, l’orchestre interpréta l’ouverture du Freischütz de Weber Les deux premières représentations avaient attiré de nombreux spectateurs. Malgré ce succès, les deux autres concerts n’attirèrent que moins de monde. De par sa participation au prestigieux Cirque des Champs-Élysées, en 1845, le nom d’Hector Berlioz reste ainsi inscrit dans l’histoire du Cirque.

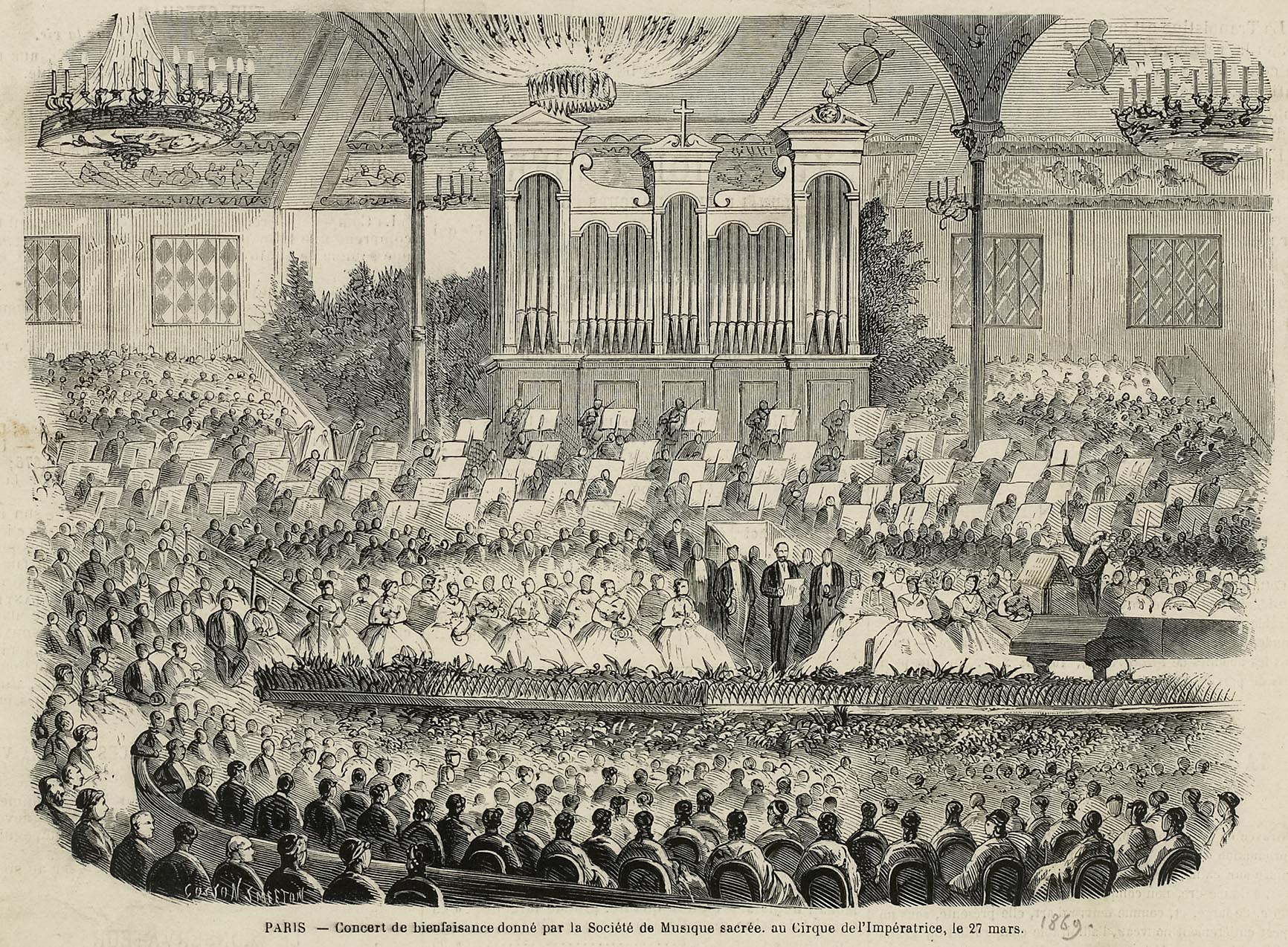

Paris - Concert de bienfaisance donné par [...] au cirque de l'Impératrice, le 27 mars. Best, Cosson, Smeeton (BCS), Graveur. Anonyme , Editeur. En 1869. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

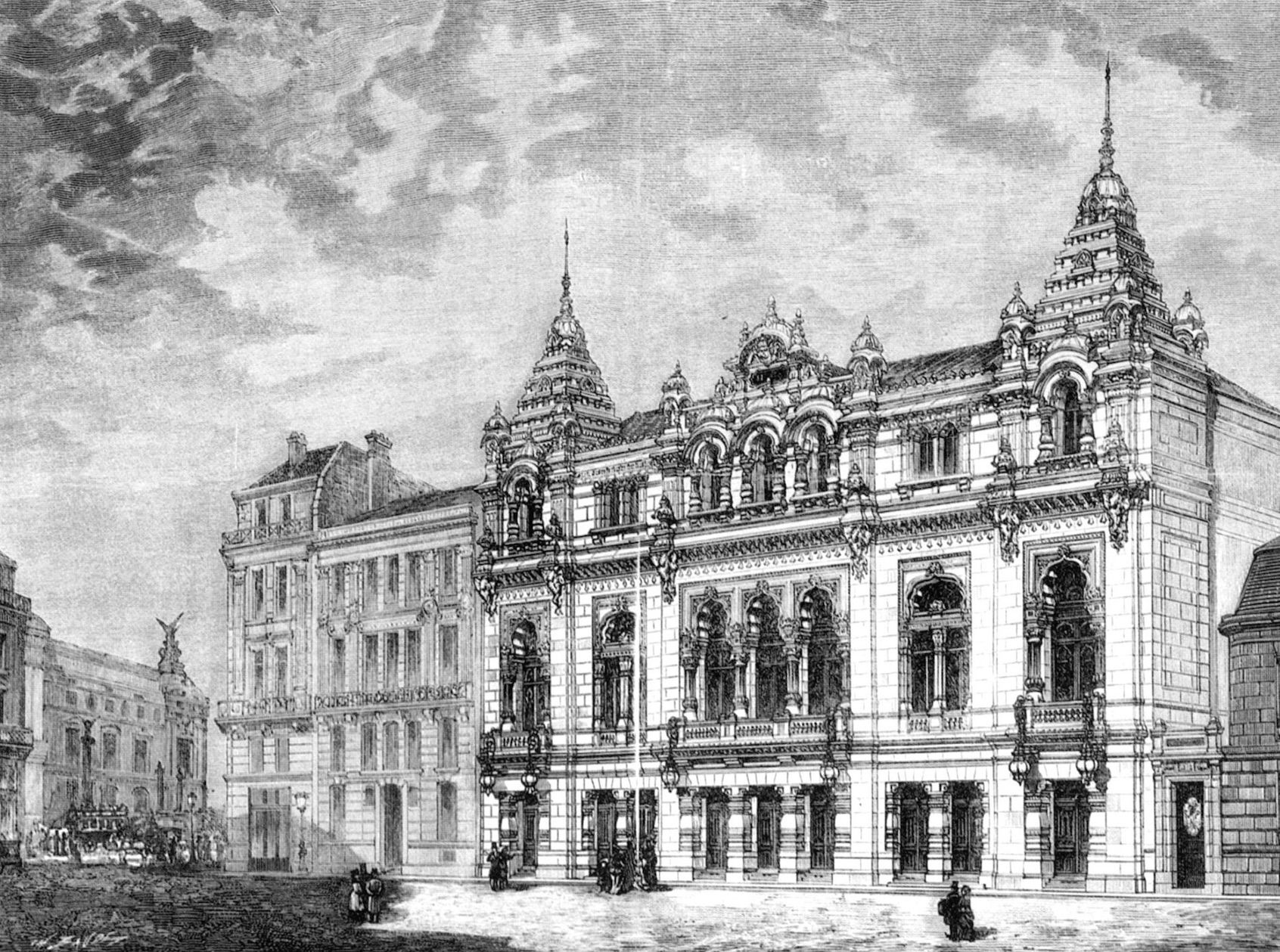

Eden Théâtre

L'Eden-Théâtre, situé au 7 rue Boudreau à Paris (9ème arrondissement), a eu une histoire relativement courte mais marquante.

1883 : L'Eden-Théâtre a été construit au début des années 1880 par les architectes William Klein et Albert Duclos. Il a été inauguré le 7 janvier 1883.

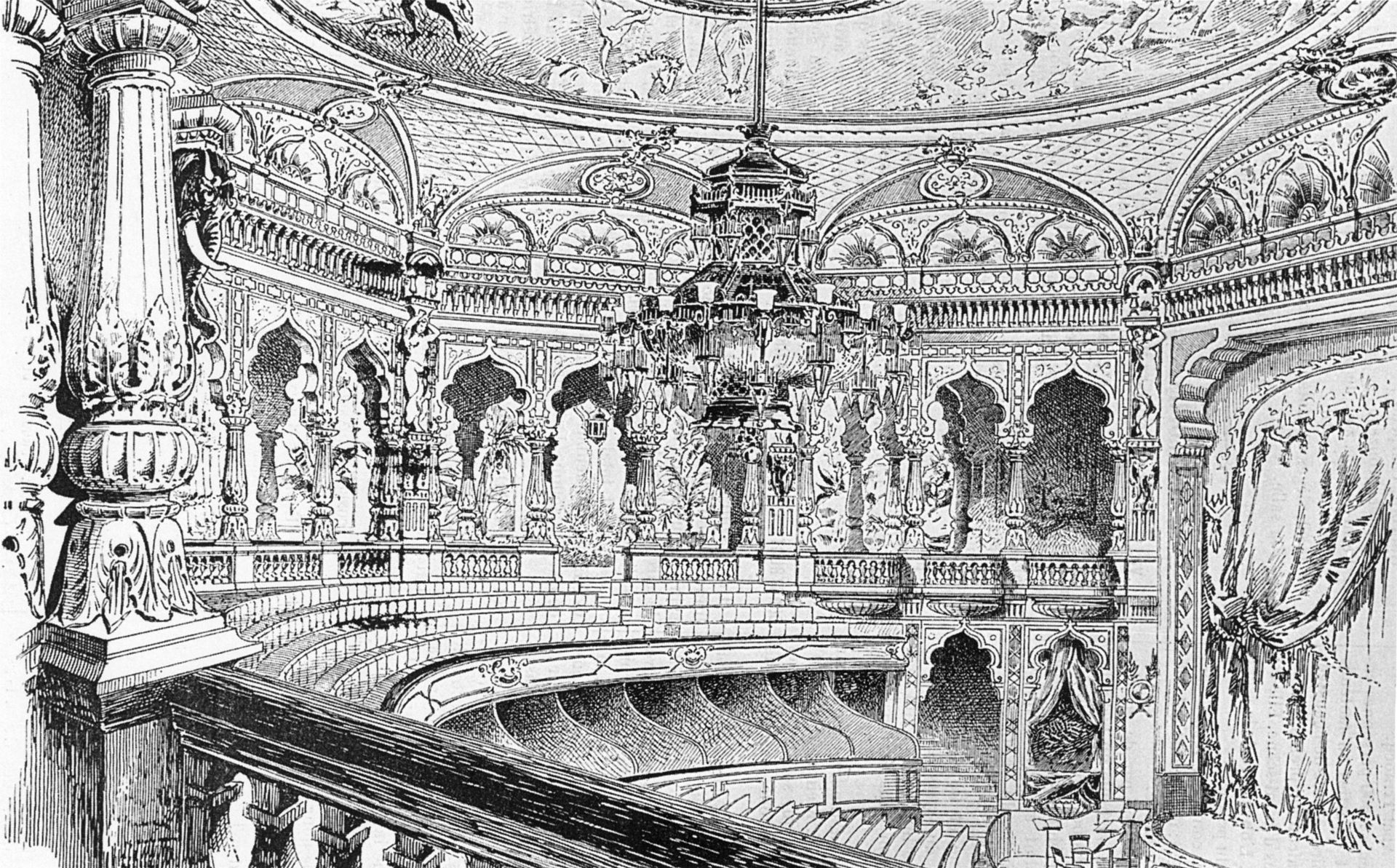

Son architecture était très particulière, inspirée par l'orientalisme et évoquant un temple hindou ou un bazar des Mille et Une Nuits. Avec environ 4 000 places, c'était le plus grand théâtre de Paris après l'Opéra Garnier à l'époque.

Le théâtre a ouvert ses portes avec le ballet "Excelsior!". Il a ensuite accueilli d'autres ballets spectaculaires. Un événement notable fut la représentation unique à Paris de l'opéra "Lohengrin" de Wagner en 1887.

Façade de l' Éden-Théâtre à Paris lors de son inauguration le 7 janvier 1883. Le côté ouest de l'opéra parisien voisin, le Palais Garnier , est visible en arrière-plan à gauche. D'après le dessin de M. Schmitt, l'un des architectes. Les théâtres parisiens disparus, 1402–1986. Philippe Chauveau. (1999).

1890 Octobre : Malgré son succès initial, l'Eden-Théâtre a rencontré des difficultés financières, il a été renommé Théâtre Lyrique, mais a fermé ses portes avant la fin de l'année faute de fonds.

1892 Novembre : Il a rouvert sous le nom de Grand Théâtre, proposant des pièces de théâtre et des concerts.

1893 (12 décembre) : Un plus petit théâtre, appelé Comédie-Parisienne, a été aménagé dans l'un des foyers du Grand Théâtre. Ce petit théâtre est l'ancêtre de l'actuel Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet.

Vue de l’Auditorium. Artiste non identifié. Scan de Béatrice de Andia, (1998). Paris et ses théâtres : architecture et décor, p. 142. Paris: Action artistique de la ville de Paris. Crédit: Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

1895 Mai : Confronté à des problèmes financiers persistants, le colossal Eden-Théâtre a finalement été démoli .

L'emplacement de l'ancien Eden-Théâtre est aujourd'hui occupé par le square de l'Opéra-Louis Jouvet.

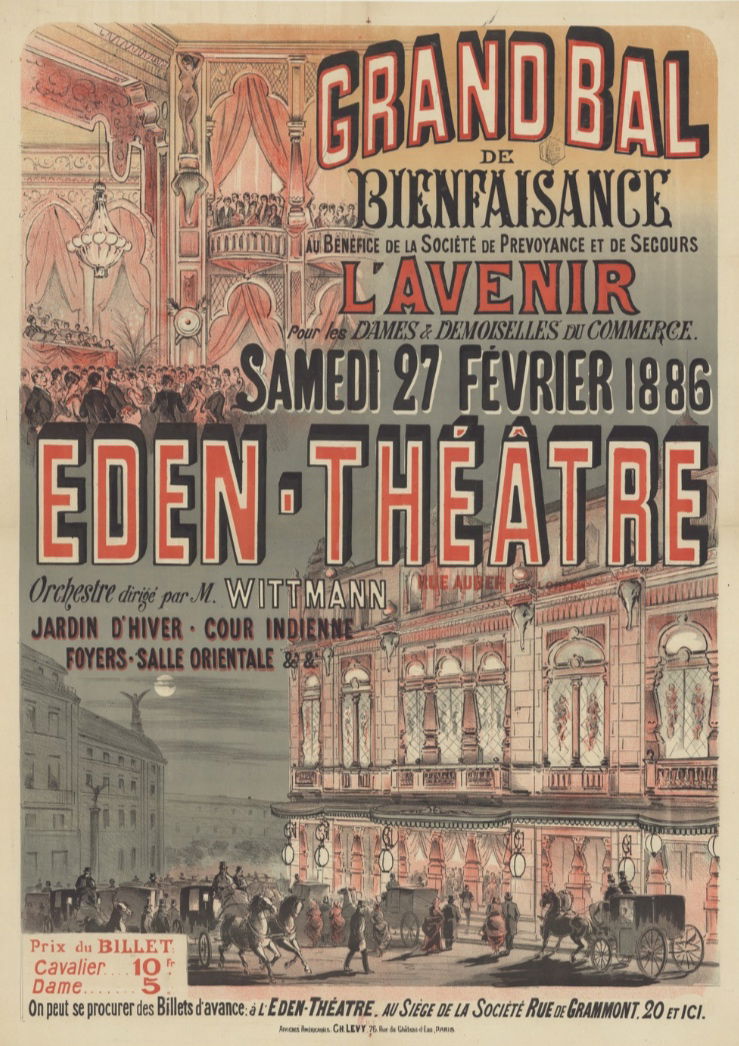

Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours. Ce "Grand bal de bienfaisance" a été organisé le samedi 27 février 1886, à Paris, en France. L'événement a eu lieu au prestigieux Eden-Théâtre. Le bal était organisé au profit de la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir". Il s'agissait d'une société de secours mutuel, une forme courante d'organisation d'aide sociale en France au XIXe siècle, avant l'établissement généralisé d'un système de sécurité sociale étatique. Ces sociétés visaient à fournir un soutien mutuel à leurs membres en cas de besoin, comme la maladie ou le chômage. Les fonds récoltés étaient spécifiquement destinés aux "dames & demoiselles du commerce". Cela indique que la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir" était probablement une organisation dédiée à soutenir les femmes travaillant dans le commerce à Paris. Cela pouvait inclure les vendeuses, les marchandes ou les femmes occupant d'autres rôles commerciaux.

Source : Eden-Théâtre. Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours, L'Avenir, pour les dames & demoiselles du commerce. Samedi 27 février 1886. Orchestre dirigé par M. Wittman... Affiche non identifiée. 1886. Source gallica.bnf.fr / BnF.

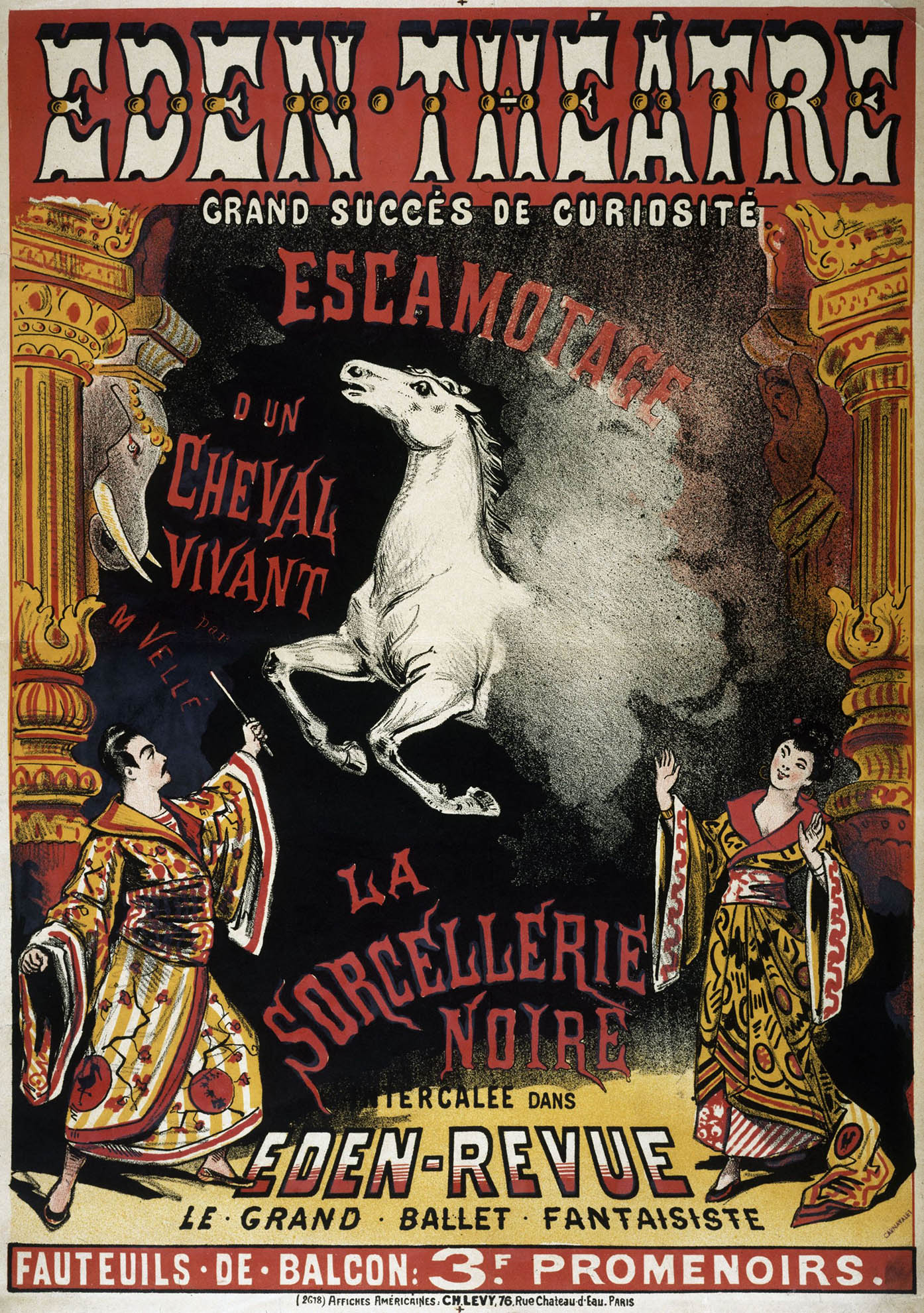

Eden-Theâtre. Grand succès de curiosité, escamotage d’un cheval vivant par M Velle. La sorcellerie noire. Intercalée dans Eden-Revue Le Grand. Ballet Fantaisiste. Fauteuils de balcon. 3f. Promenoirs. Dessinateur anonyme. Charles Lévy : imprimeur. 1887. Musée Carnavalet, histoire de Paris.

Une particularité intéressante de l'Eden-Théâtre était la présence d'un vélodrome souterrain, où les bourgeois venaient apprendre à faire de la bicyclette. Cet espace existe toujours et fait partie aujourd'hui du Musée du Parfum Fragonard.

Folies Dramatiques

Folies Dramatiques - Boulevard du Temple, 3e, puis 44, Rue de Bondy - Boulevard Saint-Martin, 10e (Actuelle 40, Rue René Boulanger)

1830 (1832) : Le théâtre est établi à l'emplacement de l'ancien Ambigu-Comique, détruit par un incendie en 1827 dans la nuit du 13 au 14 juillet : Incendie dans le théâtre, alors que l’on venait de répéter ’La Tabatière’ pièce de Lemaitre, dans laquelle figurait un feu d’artifice, en moins d’une heure salle et scène furent entièrement détruites.

Son premier directeur est le dramaturge Léopold Chandezon.Il se situait sur le boulevard du Temple, célèbre à l'époque et surnommé le "boulevard du Crime" en raison de la popularité des mélodrames aux thèmes violents qui y étaient joués dans ses nombreux théâtres. Sous la direction de Frédérick Lemaître, les Folies-Dramatiques deviennent un lieu important pour le genre du mélodrame.

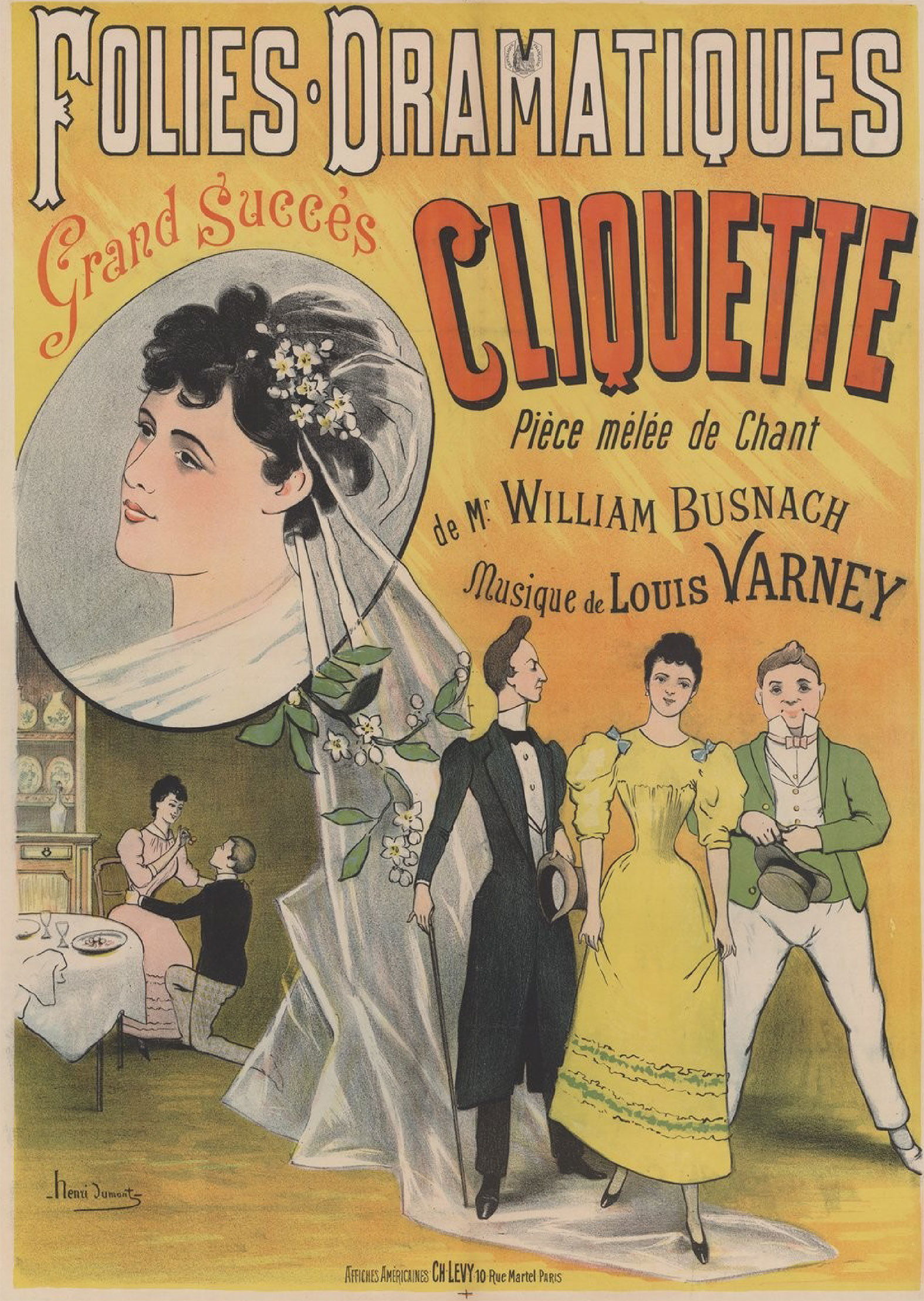

Plus tard, il se transforme en un temple de l'opérette classique, accueillant des œuvres de compositeurs tels qu'Offenbach, Lecocq et Messager.

Boulevard du Temple (?). Partie de la salle et extérieur du théâtre des Folies-Dramatiques 1862 . Dessin p. A. Potémont,1862- 1863. Source gallica.bnf.fr / BnF

1862 : Comme de nombreux autres théâtres du boulevard du Temple, les Folies-Dramatiques sont démolies dans le cadre des transformations urbaines de Paris menées par Haussmann. Le théâtre est reconstruit et rouvre ses portes à un nouvel emplacement, 44 rue de Bondy (aujourd'hui 40 rue René Boulanger). Il continue de fonctionner comme théâtre jusqu'en 1930.

Folies-Dramatiques. Cliquette, grand succès, pièce mêlée de chant... musique de Louis Varney. 1893. Henri Dumont (affichiste). Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF

1930, la salle est transformée en cinéma.

1922 : Il rouvre brièvement comme théâtre avant sa conversion définitive en cinéma.

Voir : Ambigu / Théâtre de l'Ambigu ou Ambigu-Comique

Hôtel de Bourgogne

L’Hôtel de Bourgogne désignait jusqu'au XVIe siècle la résidence des ducs de Bourgogne à Paris. Il était également connu sous le nom d'Hôtel d'Artois

1548 : 30 août : la société des Confrères de la Passion et de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par le roi Charles VI en décembre 1402, achete un des lots de l’Hôtel, et y construit une salle de spectacle, rue Mauconseil (actuellement rue Étienne Marcel) pour présenter des mystères. Cette confrérie avait le monopole des représentations théâtrales à Paris. L'Hôtel de Bourgogne est ainsi devenu l'une des premières salles de théâtre permanentes à Paris.

1578 : Les confrères de la Passion cédèrent par bail leur salle à diverses troupes, tout en continuant à jouer. En effet, ils durent à cette date, accepter la concurrences des comédiens venus de l’extérieur de Paris et qui voulaient depuis longtemps se produire dans la ville.

1599 : Les « Comédiens ordinaires du Roy » créés par Valleran Le Conte, prennent possession de la salle ; ils la partagent à partir de 1600 avec les Gelosi, première troupe italienne en résidence qui rencontre un énorme succès, suivie par plusieurs autres troupes italiennes dont celle des Comici fedeli entre 1610 et 1623. A cette époque, on ne jouait pas alors à heure fixe, dans cette salle. Les comédiens, en effet, attendaient que la foule des spectateurs soit suffisamment nombreuse pour démarrer.

Abraham Bosse, Les Comédiens de L'Hôtel de Bourgogne, vers 1633-1634

1677 : L’aventure des Confrères de la Passion prend fin, la confrérie est dissoute. Ses biens sont transférés à l’Hôpital général. La dissolution s'inscrivait dans la politique générale de Louis XIV visant à renforcer le contrôle de l'État sur les institutions. Le transfert des biens à un organisme royal comme l'Hôpital Général renforçait cette centralisation.

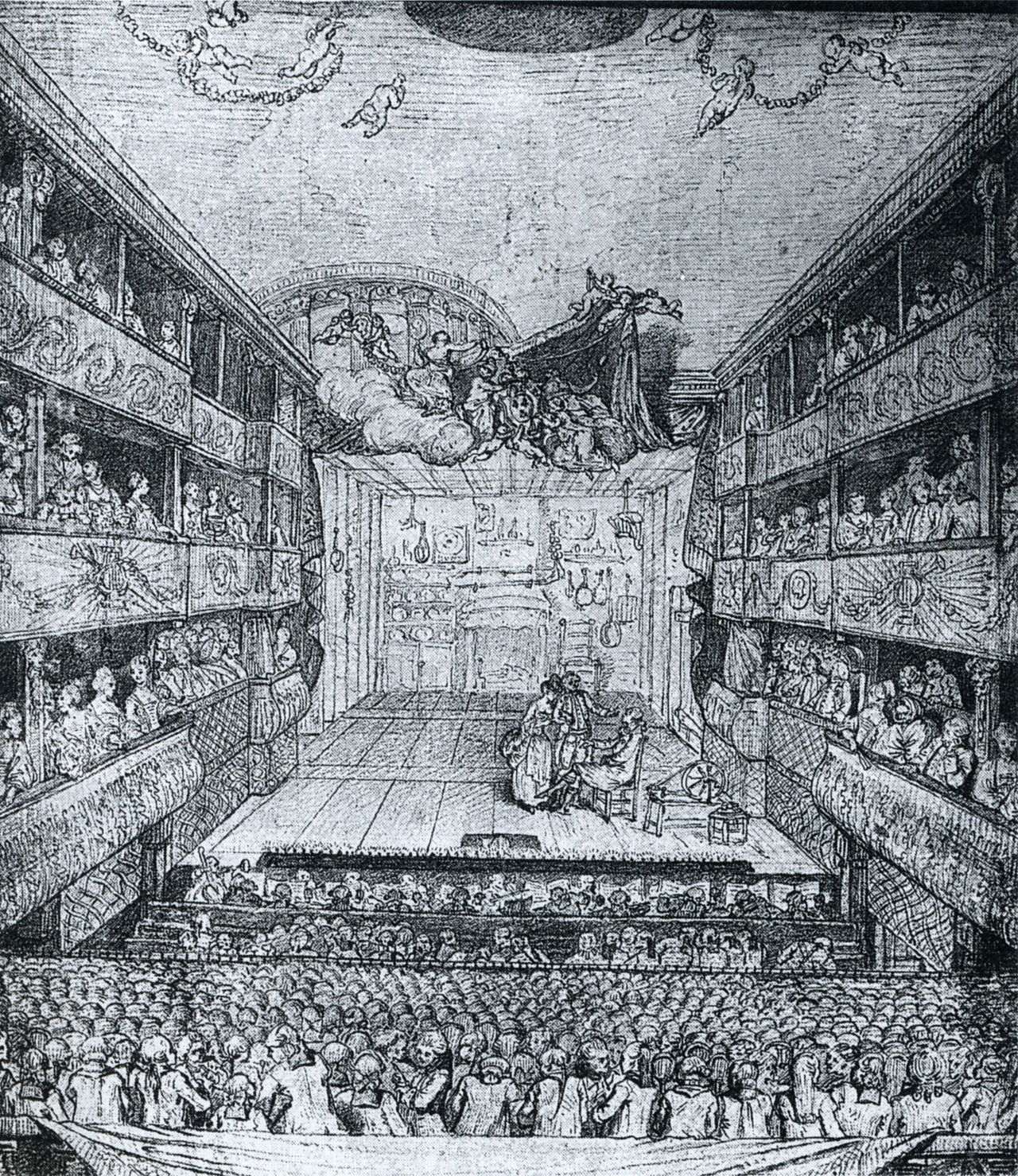

Dessin de l'intérieur du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne par Pierre A. Wille, le jeune (1767).

1680 : Un édit de Louis XIV ordonne la fusion de la troupe avec celle du théâtre de Guénégaud, laquelle résultait déjà de la réunion en 1673 des comédiens du théâtre du Marais avec la troupe de l'Illustre Théâtre de Molière. C'est ainsi qu'est fondée une troupe unique et permanente : la Comédie-Française (21 octobre 1680) La Comédie-Française fut nommée sous deux autres noms également, Théâtre-Français et la Maison de Molière.

1783 : Le théâtre fut démantelé et transformé en halle au grain. L'emplacement central de l'Hôtel de Bourgogne, dans un quartier commerçant de Paris, était stratégique pour une halle au grain. La proximité d'autres marchés et des voies de communication facilitait le transport et la distribution des céréales.

Façade du théâtre, au XVIIIe siècle, connu sous le nom d'Hôtel de Bourgogne à l'époque où il était utilisé par les Comédiens Italiens

1885 : Destruction totale de l’Hôtel de Bourgogne pour permettre le percement des rues Étienne-Marcel et Turbigo. Après avoir servi de résidence ducale, de théâtre majeur pendant des siècles, puis de halle au grain, l'Hôtel de Bourgogne n'avait plus la même importance fonctionnelle dans le Paris moderne du XIXe siècle. Son intérêt historique n'a pas suffi à le sauver face aux impératifs de l'urbanisme de l'époque.

Aujourd'hui, le seul vestige de l'Hôtel de Bourgogne est la Tour Jean sans Peur, située rue Étienne-Marcel. Cette tour médiévale est ouverte au public et permet de découvrir une partie de l'histoire de ce lieu, restaurée une première fois en 1893 et puis en 1992.

Tour Jean-sans-Peur.

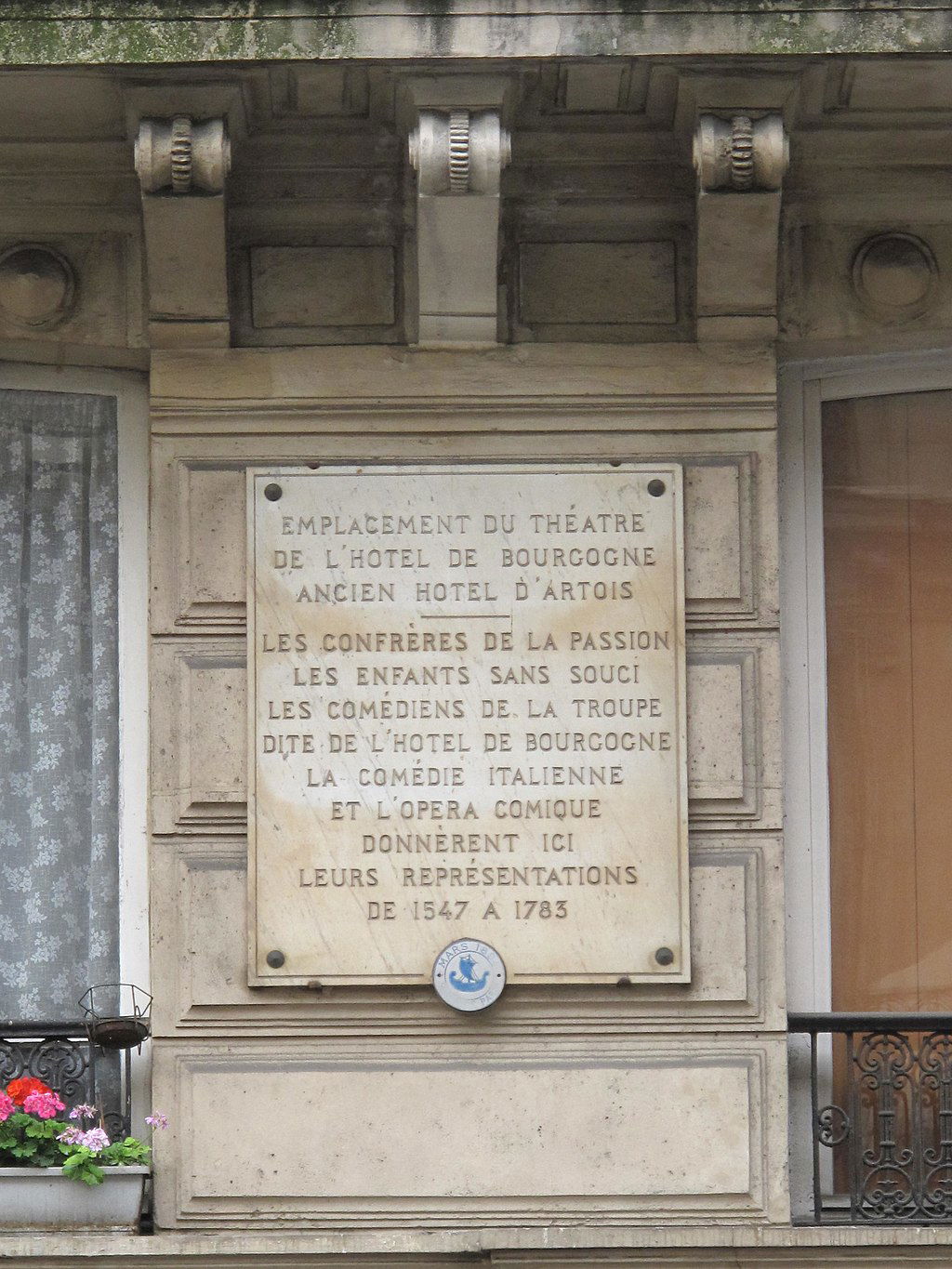

Plaque près de l'emplacement de l'ancien théâtre de l'Hôtel de Bourgogne

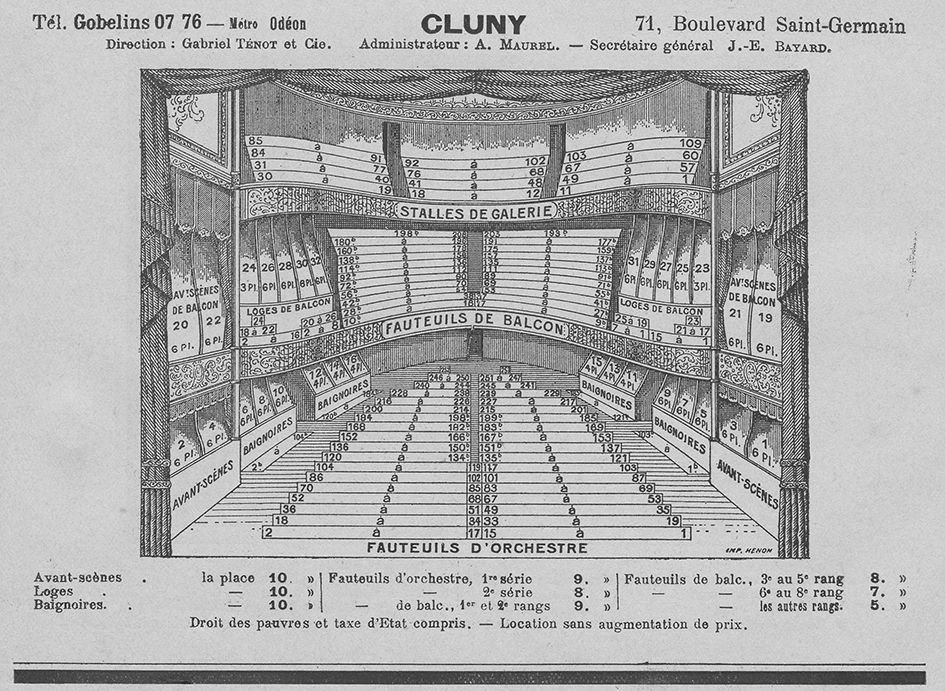

Théâtre Cluny

Théâtre de Cluny 71, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, (à l'angle de la rue Saint-Jacques).

1864 : Inauguration du théâtre de Cluny, également connu sous le nom de théâtre Cluny. Il a été construit sur l'emplacement de l'ancien couvent des Mathurins (datant de 1290). Durant la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Théâtre Cluny était un lieu important pour l'opérette et le théâtre de boulevard.

1875 : Gaston Marot : Auteur dramatique, directeur du Théâtre Cluny (en association avec Pourain).

1866 : Il a brièvement été renommé Folies-Saint-Germain après des réaménagements. Durant cette courte période sous le nom de Folies-Saint-Germain, le théâtre a continué à proposer une programmation variée incluant de la comédie, du vaudeville et des pièces lyriques. 1866 : (27 Octobre) : La pièce inaugurale sous ce nouveau nom fut "Entrez ! Vous êtes chez vous !" de Saint-Agnan Choler.

Au cours de sa période théâtrale, il a accueilli diverses productions, y compris des comédies, des vaudevilles et des pièces lyriques. Des compagnies d'opéra italien s'y sont également produites.

1893 : M. Sirdey : Il est mentionné comme ayant obtenu la concession du théâtre de la ville de Paris et en étant le nouveau directeur en 1893.

1907 : MM. Poncet frères : Ils sont mentionnés comme directeurs.

1920 : Gabriel Ténot : Il était directeur des théâtres Cluny, Ternes et Montrouge dans les années 1920. On trouve des mentions de lui en tant que directeur du Cluny en 1920, 1927 et 1928.

A. Maurel : Il est mentionné comme administrateur général du Théâtre Cluny dans les années 1920 (notamment en 1920, 1927 et 1928). Bien qu'il soit qualifié d'administrateur général, il exerçait probablement des fonctions de direction importantes.

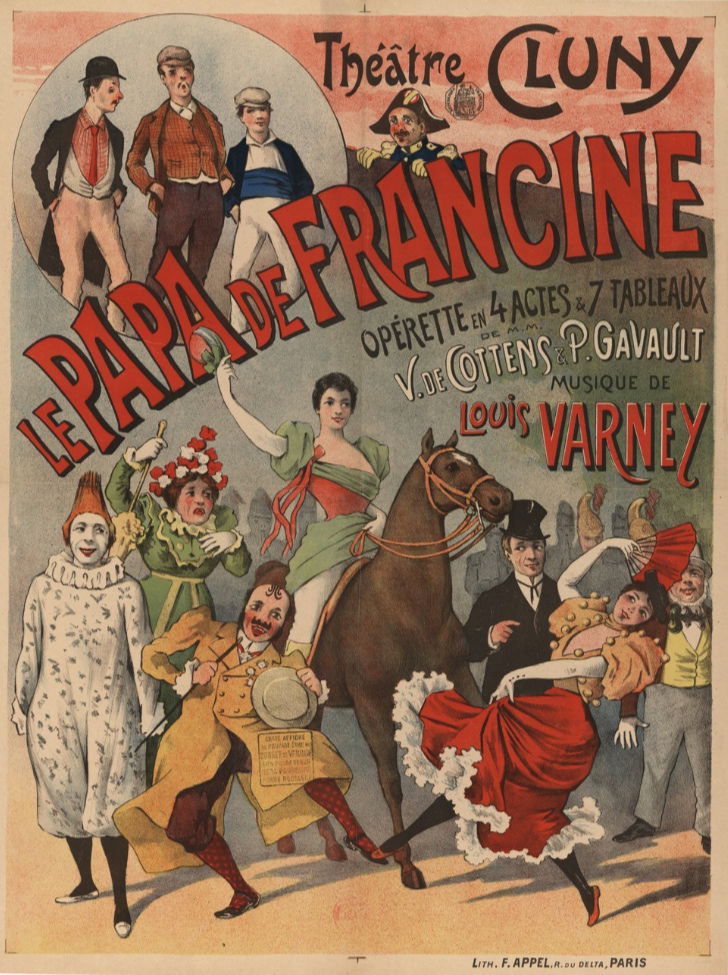

Théâtre Cluny. Le Papa de Francine, opérette en 4 actes [...], musique de Louis Varney. Affiche non identifiée. Source gallica.bnf.fr / BnF.

1933 : Transformation en cinéma : le Cluny-Palace Fernand Rivers : Directeur du Théâtre Cluny, l'année de sa transformation en cinéma

1989 : Fermeture du cinéma

1989 à aujourd'hui : Le lieu a connu d'autres affectations. En 1991, il a été brièvement remplacé par une "librairie internationale" (dont l'enseigne était encore visible récemment). Par la suite, il a abrité un magasin de micro-informatique. Aujourd'hui, le bâtiment abrite un centre de salles de sport. Si la façade du bâtiment a été conservée, il ne reste rien des aménagements intérieurs de l'ancien théâtre ou du cinéma.

Note : Il existe également un "Théâtre Les Arts" à Cluny (une autre ville, en Saône-et-Loire), qui est un lieu de spectacle contemporain. Il ne faut pas le confondre avec l'ancien Théâtre Cluny de Paris. De plus, le Musée de Cluny à Paris propose parfois des spectacles vivants dans le cadre de sa programmation culturelle.

Théâtre de Dix Heures

Voir : Lune Rousse / Théâtre de Dix Heures / Cabaret des Arts

Le théâtre de l'Odéon / Théâtre de l'Égalité / Théâtre de l'Impératrice et Reine / Second Théâtre-Français / Salle Luxembourg / Odéon-Théâtre de France / Odéon-Théâtre de l'Europe.

L’Odéon–Théâtre de l'Europe. Place de l’Odéon. 75006. Paris

1767 : Le marquis de Marigny, alors directeur des Bâtiments du Roi, demande à Marie-Joseph Peyre et Charles de Wailly de travailler à un projet de nouvelle salle pour le Théâtre-Français.

1770 (26 Mars) : Un arrêt du Conseil du Roi ordonne l'exécution du chantier sur le terrain du jardin de l'hôtel du prince de Condé, dont celui-ci souhaite se défaire afin de s'installer au palais Bourbon.

1779 (Mai) : Les travaux débutent. L'emplacement du théâtre est très légèrement modifié par rapport au projet initial, de manière à le rapprocher du palais du Luxembourg, demeure de Monsieur, frère du Roi, pour qu'il soit ‘un nouvel agrément pour leur habitation’.

1782 : Inauguration du théâtre sous le nom de ‘Théâtre-Français’ par la reine Marie-Antoinette. Il est construit sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Condé, à proximité du jardin du Luxembourg. Les architectes sont Charles de Wailly et Marie-Joseph Peyre. Le théâtre se distingue par son architecture néoclassique et offre pour la première fois à Paris des bancs pour le public.

1784 : Création de la pièce Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, qui attire une foule immense et marque les esprits.

Premier projet de l'Odéon. 1786. Dessin de Charles DeWailly. (1729-1798). Source gallica.bnf.fr / BnF.

1791 : Durant la Révolution française, la troupe du Théâtre-Français se divise.

1793 : Fermeture du théâtre et arrestation des comédiens fidèles à la couronne.

1794 : Le théâtre rouvre sous différents noms éphémères : Théâtre de l'Égalité, puis Théâtre du Peuple.

1796 : Il prend le nom d'Odéon, à la mode antique.

1799 (8 Mars) : Un premier incendie détruit entièrement la salle. Seuls les murs extérieurs subsistent.

1808 : Reconstruction du théâtre par l'architecte Jean Chalgrin, qui lui donne le nom de Théâtre de l'Impératrice et Reine, bien que le public continue de l'appeler l'Odéon.

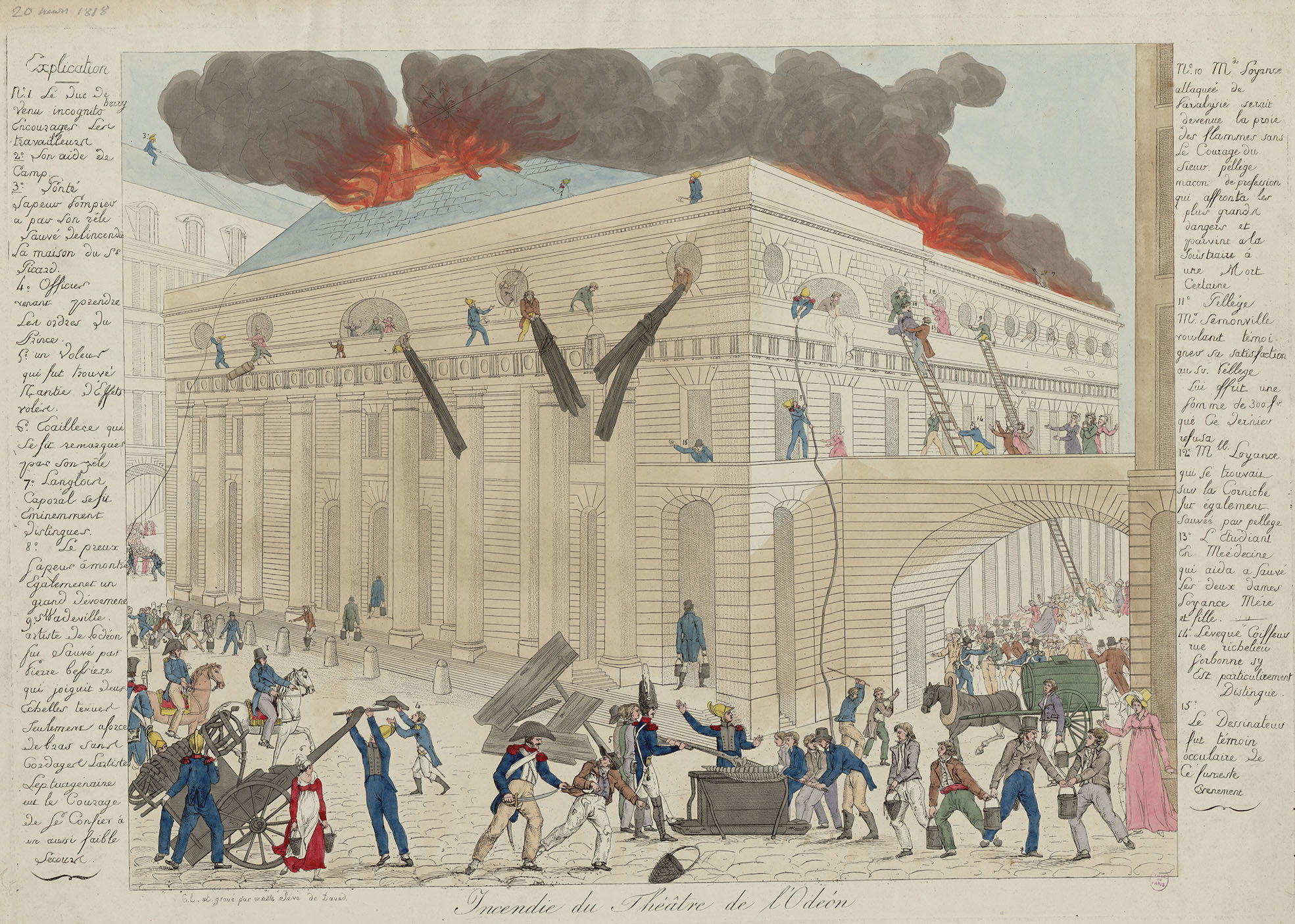

1818 : Un second incendie ravage l'intérieur du théâtre.

Incendie du théâtre de l'Odéon. Musée Carnavalet, Histoire de Paris

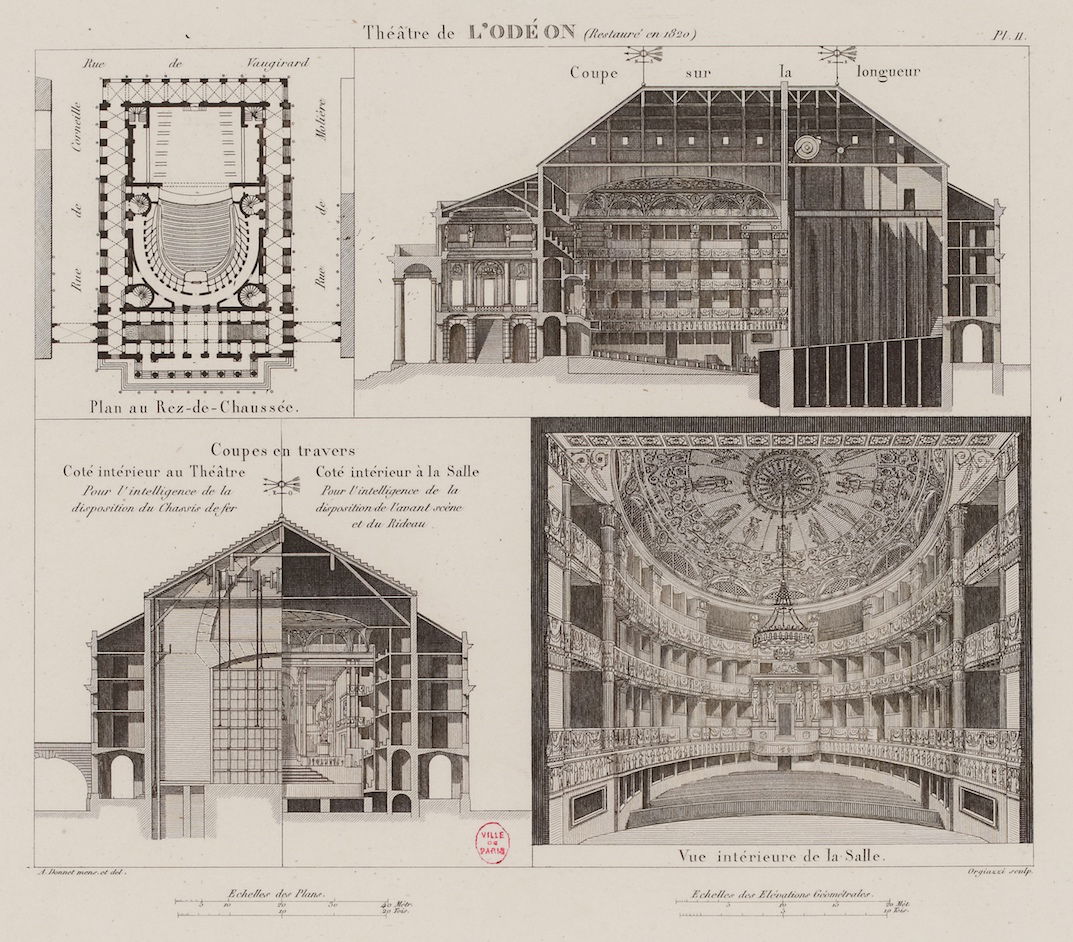

1819 : Réouverture du Théâtre sous le nom de Second Théâtre-Français, restauré par Baraguey, architecte de la Chambre des Pairs. Un rideau de fer est équipé, qui isole la scène de la salle.

Place et théâtre de l'Odéon en 1820. Anonyme , Dessinateur. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Théâtre de l'Odéon (restauré en 1820) Orgiazzi, J. Giovanni Giacomo ou J. Alexis , Graveur. Donnet, Alexis , Dessinateur. 1821. Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Lettre - Imprimé de haut en bas et de gauche à droite Au recto, "Théâtre de l'ODEON (restauré en 1820) pl.11// Plan du Rez-de-Chaussée -rue de corneille/rue de Vaugirard/rue de Molière.// Coupe sur la longueur// Coupes en travers / Côté intérieur au Théâtre - Pour l'intelligence de la / disposition des chassis de fer - - Côté intérieur à la Salle- Pour l'intelligence de la disposition de l'avant-scène /et du rideau // Vue intérieure de la Salle" ; Sous l'image en bas à gauche : " A. Donnet mens. et del."- "Orgazzi sculp." // "Echelles des plans : 0 à 40 mètres et 0 à 20 toises"- "Echelle des Elévations Géométrales : 0 à 20 mètres et 0 à 10 toises"

Odéon. 1854. Estampe. Gustave Doré (1832-1883). Source gallica.bnf.fr / BnF

1866 : Sarah Bernhardt a signé un contrat avec le théâtre, s'est produite à l'Odéon pendant plusieurs années (1866 – 1872). Elle a quitté l'Odéon pour rejoindre la Comédie-Française.

Après le départ de Sarah Bernhardt, l'Odéon a vu se succéder plusieurs directeurs, chacun apportant sa propre vision artistique. Parmi eux, on peut citer Félix Duquesnel (jusqu'en 1880), Paul Porel, et d'autres encore. Cette période est marquée par une certaine stabilité administrative et une programmation variée, incluant des classiques et des œuvres contemporaines.

Première Guerre Mondiale et l'entre-deux-guerres : La Première Guerre mondiale a naturellement affecté la vie théâtrale. L'entre-deux-guerres a été une période de bouillonnement artistique en France, et l'Odéon a continué à être un lieu important de création et de diffusion théâtrale, sous diverses directions.

Théâtre national de l'Odéon. Photographie de presse. Agence Rol. 1928. Source gallica.bnf.fr / BnF

Seconde Guerre Mondiale : Pendant l'Occupation allemande, la vie théâtrale a été soumise à la censure et à des difficultés considérables. Paul Abram, alors directeur, a été évincé en raison de ses origines juives. L'Odéon a connu une succession de directions temporaires.

Vue de la façade arrière de l'Odéon. Photographie du studio Chevojon. 1936. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Vue de la salle de l'Odéon. Photographie du studio Chevojon. 1936. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Vue de la salle et du rideau de scène de l'Odéon. Photographie du studio Chevojon. 1936. Source gallica.bnf.fr / BnF.

1946 – 1959 : Le Théâtre de l'Odéon a été officiellement rattaché administrativement à la Comédie-Française et s'est appelé Salle Luxembourg.

1959 – 1968 : Il est renommé Odéon-Théâtre de France, l’orsque André Malraux, alors ministre de la Culture, a nommé Jean-Louis Barrault à la direction de l'Odéon, lui redonnant ainsi son autonomie et le renommant Odéon-Théâtre de France.

1968 (Mai) : Le théâtre est occupé par les étudiants lors des événements de mai 68.

1971 : L'Odéon devient le Théâtre National de l'Odéon axé sur la création et la recherche théâtrale.

1990 : Sous l'impulsion de Giorgio Strehler, il prend le nom d'Odéon-Théâtre de l'Europe, avec pour mission de promouvoir le patrimoine dramatique européen.

Aujourd'hui : L'Odéon-Théâtre de l'Europe est l'un des six théâtres nationaux français. Il dispose de deux salles : la salle historique Place de l'Odéon et les Ateliers Berthier. Il continue d'accueillir des productions théâtrales nationales et internationales, contribuant au rayonnement de la culture européenne. L'Odéon est le plus ancien théâtre-monument de Paris et son histoire est intimement liée à celle de la France. Son architecture imposante et sa riche programmation en font un lieu culturel emblématique de la capitale.

Théâtre de la Potinière / Théâtre Isola / Théâtre George VI / Théâtre des Deux-Masques / Théâtre Louis-le-Grand / Biothéâtre / Pépinière-Opéra / La Pépinière-Théâtre

La Pépinière-Théâtre . 7 rue Louis-le-Grand, 75002. Paris.

Le théâtre a connu de nombreux changements de direction et de noms au fil des décennies :

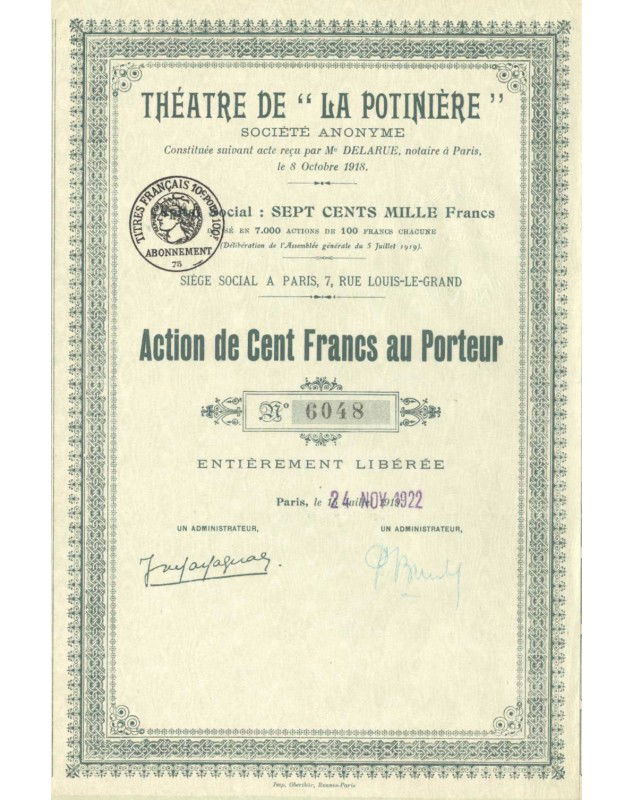

1919 : 3 Mai : Inauguration de la salle sous le nom de Théâtre de la Potinière par Saint-Granier et Gaston Gabaroche.

1919-1937 : Théâtre de la Potinière

Jean Marcel, directeur de la Potinière, 1929 Extrait du Programme original de "Qu'en pensez-vous" (Potinière, 1929)

1935–1937 : La salle a brièvement été transformée en cinéma ? Il est probable que la salle ait simplement été exploitée comme un cinéma sans changer de nom de manière significative ou en adoptant un nom éphémère qui n'a pas laissé de trace importante dans les archives théâtrales.

1937 : Le nouveau directeur décide de rebaptiser le théâtre Théâtre Isola. Ce changement de nom ne dure qu'une seule année. Les détails précis sur la période où le Pépinière-Théâtre s'est appelé Théâtre Isola sont très rares et difficiles à trouver. Cette période fut brève et n'a pas laissé de trace significative dans l'histoire du théâtre parisien.

1938 : Max Danset, qui avait été l'administrateur de Raoul Audier (un ancien directeur du théâtre), prend la direction de la salle.

1938-1940 : Danset rebaptise le théâtre en Théâtre George VI, en référence au théâtre Édouard VII voisin. Cette période est relativement courte dans la longue histoire de cette salle.

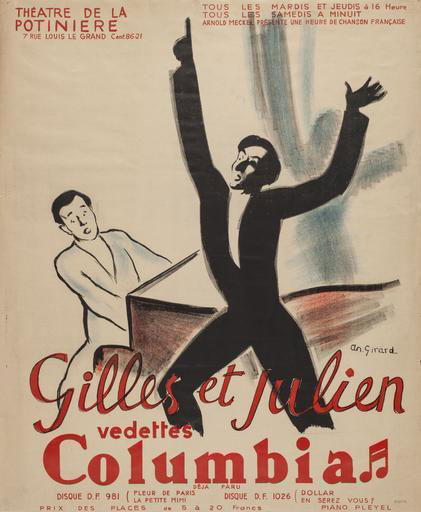

Théâtre de la Potinière... Gilles et Julien, vedettes Columbia... Affiche. (1932- 1938 ?)

1940-1942 : La salle change à nouveau de nom et devient le Théâtre Louis-le-Grand, Sous cette appellation, le théâtre présente principalement des spectacles de music-hall.

1942-1958 : Après cette brève période, Jean de Turenne reprend la direction de la salle, et elle retrouve son nom d'origine : Théâtre de la Potinière.

Jeu de dames, texte de Raoul Praxy, mise en scène de Jacques-Henri Duval. Théâtre de la Potinière, 20-12-1947 Photographie de George-Henri. (1919-2012). Photographe Source gallica.bnf.fr

1961-1962 : Théâtre des Deux-Masques. On ignore les raisons exactes de ce changement de nom ponctuel. Sous cette appellation, la pièce "OSS 117" avec Claudine Coster y est présentée. Le Théâtre des Deux-Masques a principalement existé au 6 rue Fontaine (Paris 9ème) de

1905 à 1924, après avoir porté d'autres noms. Le nom a été réutilisé de manière éphémère en 1961-1962 au Pépinière-Théâtre (7 rue Louis-le-Grand, Paris 2ème). Il est donc important de distinguer ces deux périodes et adresses pour comprendre l'histoire de ce nom de théâtre à Paris.

Programme Théâtre de la Potinière : Déshabillez-vous Madame. 1959

1962-1975 : Théâtre de la Potinière

1975-1978 : Biothéâtre

1975 : Pierre Spivakoff prend la direction du théâtre, et décide de le rebaptiser Biothéâtre. Sous la direction de Spivakoff, le Biothéâtre se distingue par une programmation axée sur des spectacles novateurs, souvent engagés et explorant de nouvelles formes d'expression théâtrale.

Dans les années 1980 : L'émission de Philippe Bouvard, "Le Petit Théâtre de Bouvard", y a été enregistrée.

1978-1993 : Théâtre de la Potinière

1993-2008 : Pépinière-Opéra. Sous la direction de Pierre Jacquemont, avec une orientation vers le théâtre musical et de recherche.

Depuis 2008 : La Pépinière-Théâtre - Caroline Verdu en prend la direction et continue une programmation alternant théâtre musical et théâtre de recherche, se positionnant comme un lieu de découverte de talents. De nombreux spectacles créés ou accueillis à La Pépinière-Théâtre ont été remarqués et ont parfois remporté des Molières. Capacité actuelle : La salle a une capacité de 347 places.

Source photos : https://tpa.fr/actualite-theatre-paris/letheatreestvivant-theatre-de-la-pepiniere-590.html

Théâtre de la Renaissance

Théâtre de la Renaissance. 20 Bd Saint-Martin. 75010. Paris.

1838 : Sous l'impulsion de figures littéraires majeures du Romantisme comme Victor Hugo et Alexandre Dumas, ainsi qu'Anténor Joly et Casimir Delavigne, est fondée la troupe de la "Renaissance". Cette première troupe s'installe dans la salle Ventadour. La première pièce jouée par cette troupe est Ruy Blas de Victor Hugo, qui rencontre un grand succès. Cependant, cette première initiative ne débouche pas immédiatement sur la construction d'un théâtre portant le nom de "Renaissance".

1871 : Incendie du Restaurant Deffieux. Sur le boulevard Saint-Martin, le restaurant Deffieux est détruit par un incendie durant la Commune de Paris.

1872 : Anténor Joly, l'un des fondateurs de la troupe de 1838, obtient l'autorisation d'ériger un théâtre sur l'emplacement du restaurant incendié.

1872 : Le théâtre est construit en seulement huit mois selon les plans de l'architecte Charles de Lalande (assistant de Charles Garnier), il adopte le style d'un théâtre à l'italienne, avec une décoration intérieure luxueuse en rouge et or.

1873 (8 Mars) : Inauguration du Théâtre de la Renaissance. Le théâtre ouvre ses portes au public. Le succès est immédiat et son prestige s'affirme rapidement.

Madame le Diable, opéra féérique d'Henri Meilhac et Arnold Mortier. Documents iconographiques. 1882. Source gallica.bnf.fr / BnF

1901 : Le théâtre est repris par Firmin Gémier

1902 (Octobre) : Lucien Guitry lui succéde

1909 : Albert Tarride dirige le théâtre.

1913 : Direction : Cora Laparcerie

1928 – 1933 : Direction : Marcel Paston.

Fin des années 1930 : Pierre Stuart-Layner

Façade du théâtre de la Renaissance, 10ème arrondissement, Paris. Anonyme , Photographe. 19e-20e siècle. Musée Carnavalet.

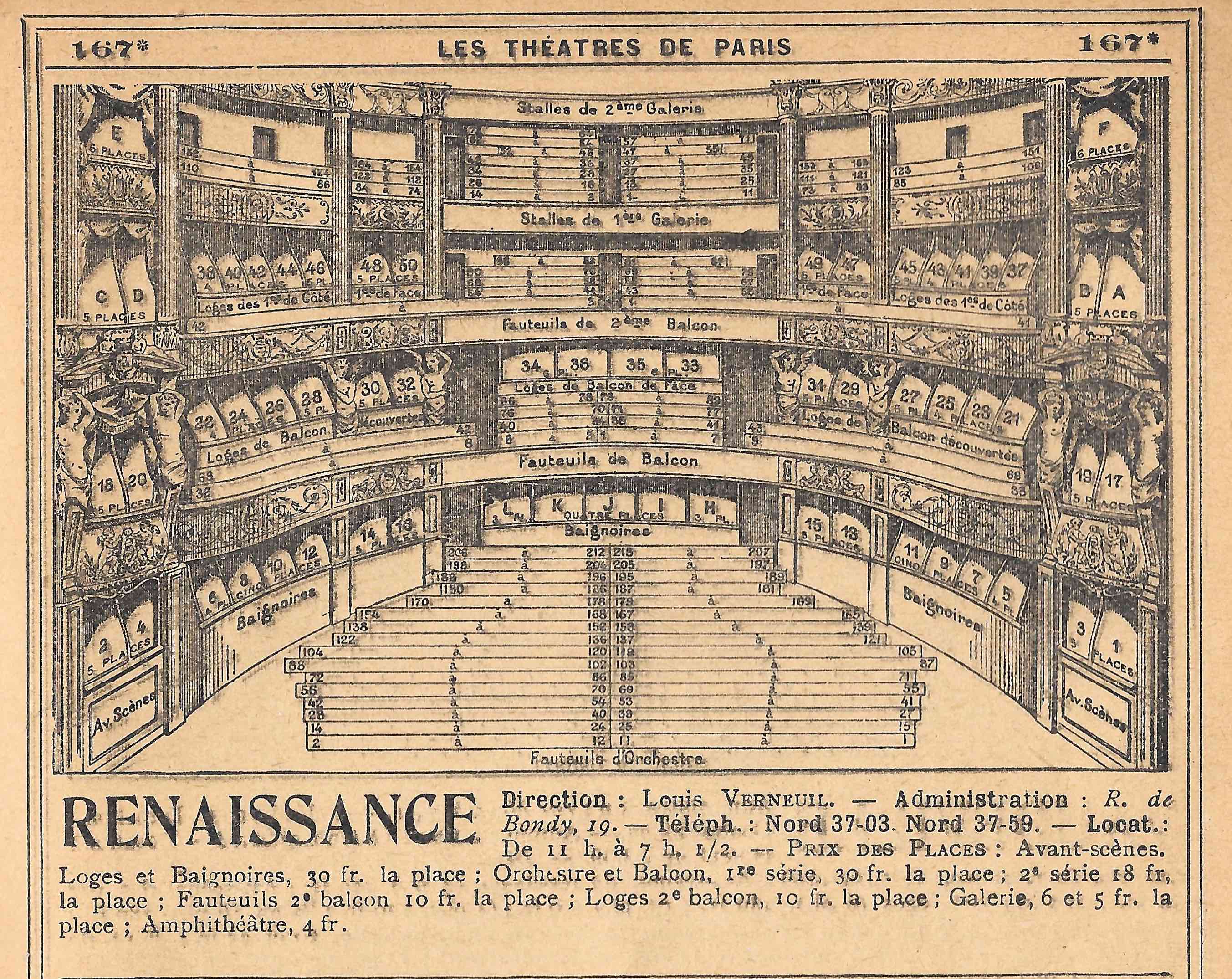

Le Théâtre de la Renaissance. Plan de 1925, prix des places et administration.

1942 : Henri Varna, déjà propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, acquiert le théâtre menacé de destruction.

1956 (Octobre) : La comédienne Véra Korène prend la direction du théâtre qui est restauré dans le style Second Empire.

1978 : Francis Lopez succède à Véra Korène et met à l'affiche ses opérettes.

1981 – 1988 : Michèle Lavalard dirige le théâtre.

1989 - 1993 : Elle est remplacée par Niels Arestrup.

1993 : La nouvelle société La Française de Théâtre SA, reprent le théâtre de la Renaissance, sous la direction de Christian Spillemaecker et Bruno Moynot (les deux dirigent également le Splendid Saint-Martin), le théâtre accueille des pièces et spectacles comiques qui remportent des grands succès.

1994 (14 Juin) : Le Théâtre de la Renaissance est reconnu pour sa valeur patrimoniale et est classé Monument Historique.

Théâtre De La Renaissance Salle ©Dimitri Bourriau

Depuis 1993 : Sous la direction de Christian Spillemaecker et Bruno Moynot (également directeurs du Splendid Saint-Martin), le théâtre se spécialise dans les pièces et spectacles comiques qui rencontrent un large succès public.

2010 : Cinquante théâtres privés parisiens réunis au sein de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) et du Syndicat national des directeurs et tourneurs du théâtre privé (SNDTP), dont fait partie le théâtre de la Renaissance, décident d'unir leur force sous une enseigne commune : les Théâtres parisiens associés.

Théâtre des Capucines (Salle des Capucines)

Théâtre des Capucines (Salle des Capucines) est une salle de spectacle parisienne située au 39, boulevard des Capucines (2e arrondissement).

1898 : Le théâtre ouvre ses portes, il a été fondé par Max Maurey et Alphonse Franck. Il était situé dans un immeuble qui abritait auparavant un magasin avec trois étages et une annexe dans la cour. Cet immeuble avait été loué dès 1889 aux frères Émile et Vincent Isola.

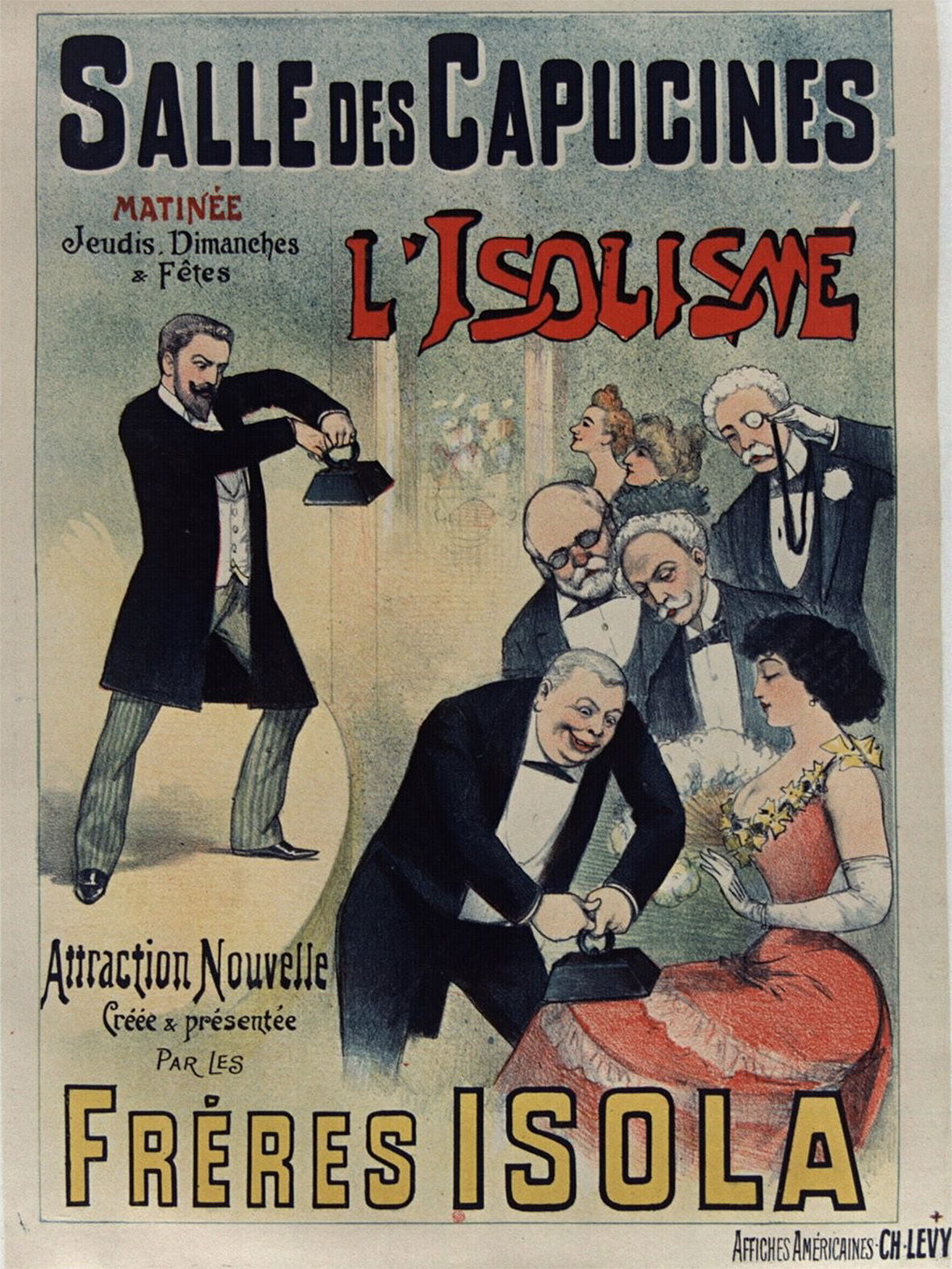

1892 : La salle devint le Théâtre Isola. Les frères Isola Émile (1860-1945) et Vincent (1862-1947) en prirent la direction jusqu'en 1897. Les frères Isola y créèrent des numéros de prestidigitation.

Salle des Capucines. L'Isolisme attraction nouvelle créée et présentée par les frères Isola. (Affiche non identifiée). 1890. Source gallica.bnf.fr / BnF

1895 : Des travaux de rénovation ont été confiés à l'architecte Édouard-Jean Niermans pour transformer l'espace en théâtre. Après Alphonse Franck, plusieurs directeurs se sont succédé, dont Octave Pradels (en 1899) et Armand Berthez (de 1908 à 1932).Le théâtre proposait une variété de spectacles, notamment des comédies musicales et des revues. On y a joué, entre autres, la comédie musicale Une femme par jour.

1905 : Sacha Guitry : Le célèbre dramaturge, acteur et réalisateur a présenté sa pièce Le KWTZ

Paris Théâtre des Capucines.cpa.

1919 : Octobre : La célèbre actrice Arletty (Léonie Bathiat) a fait ses débuts au Théâtre des Capucines dans la revue CGT roi (fait clairement référence à la Confédération Générale du Travail (CGT)). Elle s'y est produite régulièrement pendant une dizaine d'années, notamment dans des opérettes de Rip (Rip était le pseudonyme de l'auteur et librettiste français Georges Thenon (1862-1941).

1928 : Il rouvre ses portes

Dans les années 50 : Le jeune Serge Lama retrouvait en ce lieu son père. Son père fut baryton au Théâtre des Capucines quatre ans durant.

1963 : 8 octobre : Serge Gainsbourg inaugure les Mardis de la chanson.

Collection 25 cm - Au Théatre des Capucines (1963) - Edition remasterisée Digipack

1973 : 29 juin : Le théâtre a fermé ses portes.

1993 : Le bâtiment a été rénové et transformé en un musée à la gloire des parfums Fragonard par Agnès Costa de Beauregard, héritière du parfumeur. Le musée du Parfum Fragonard est toujours situé à cette adresse aujourd'hui.

Théâtre des Gobelins / Anciennement Théâtre Saint-Marcel

Théâtre des Gobelins. 73 Avenue des Gobelins. 75003. Paris.

1869 : Inauguration. Théâtre à l’italienne, de l'architecte Alphonse Cusin, construit à la demande d'Henri Larochelle.

À l'origine, il s'appelait le Nouveau Théâtre Saint-Marcel. Le théâtre, lors de sa construction en 1869, était situé dans un quartier qui faisait partie de l'ancien faubourg Saint-Marcel. Il était courant à l'époque de nommer les établissements en fonction du quartier ou du lieu où ils se trouvaient.

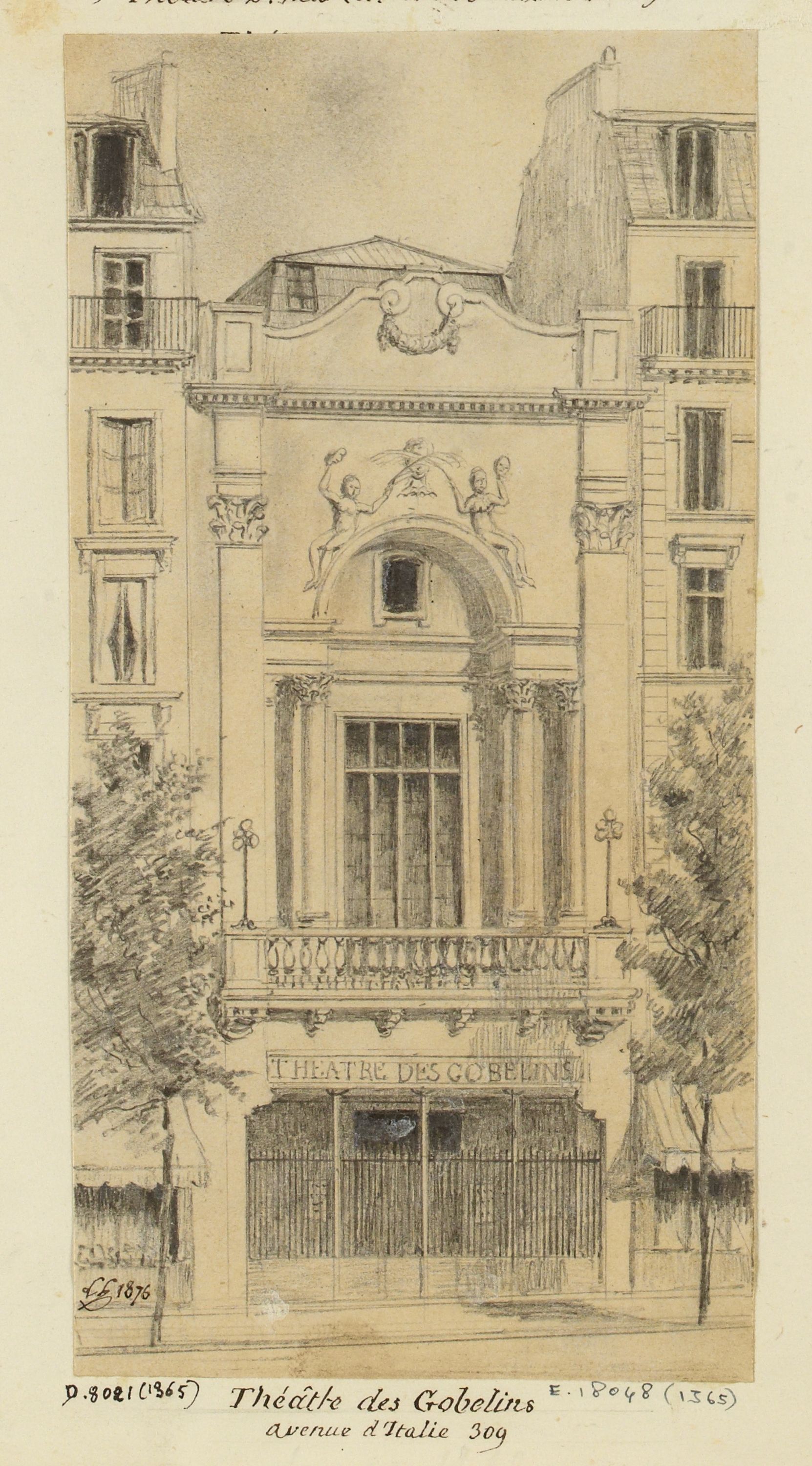

Théâtre des Gobelins, avenue d'Italie . 1876. Dessinateur : Léon Leymonnerye Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Note : Étant donné la date de l'illustration (1876) et l'adresse connue du théâtre (73 avenue des Gobelins), il est fort probable que l'adresse principale du théâtre était bien sur l'avenue des Gobelins. L'indication "avenue d'Italie" sur l'illustration de Léon Leymonnerye reflète probablement une perception ou une simplification de la situation géographique à cette époque.

L'architecte en était Alphonse Cusin, qui a également conçu le théâtre de la Gaîté-Lyrique La façade du théâtre est remarquable, ornée de sculptures réalisées par un jeune étudiant aux Beaux-Arts et aux Gobelins : Auguste Rodin. Les deux figures représentent le Drame (l'homme) et la Comédie (la femme)

1878 : Il prend le nom de Théâtre des Gobelins

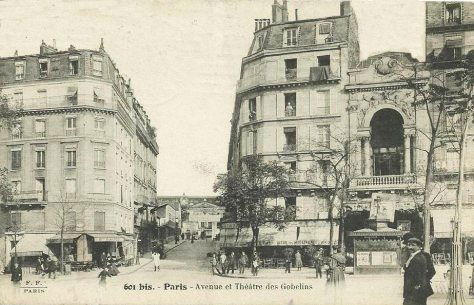

Le Théâtre des Gobelins en 1900

1906 : Le théâtre sert aussi de salle de projection de films documentaires, comiques et de fiction, pendant les périodes de relâche du théâtre

Le Théâtre des Gobelins en 1909

1934 : il devient un cinéma permanent sous le nom de Gaumont Gobelins-Rodin, conservant ainsi le nom de son origine théâtrale et honorant l'artiste de sa façade.

1977 : La façade est classée monument historique.

1993 : Le cinéma est restauré et comprend deux salles.

2003 : (18 novembre) : Fermeture Gaumont Gobelins-Rodin

2010 : Le bâtiment est détruit, sauf la façade qui avait été classée en 1977. A son emplacement un nouveau bâtiment de l'architecte Renzo Piano abrite depuis 2014 la fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

Le Théâtre des Gobelins aujourd'hui

Note : Il y a eu un autre Théâtre Saint-Marcel à Paris, situé rue Pascal, qui a existé avant que le Nouveau Théâtre Saint-Marcel (futur Théâtre des Gobelins) ne prenne ce nom. Le nom "Saint-Marcel" était donc associé à plusieurs lieux dans ce quartier historique.

Voir : Théâtre Saint-Marcel

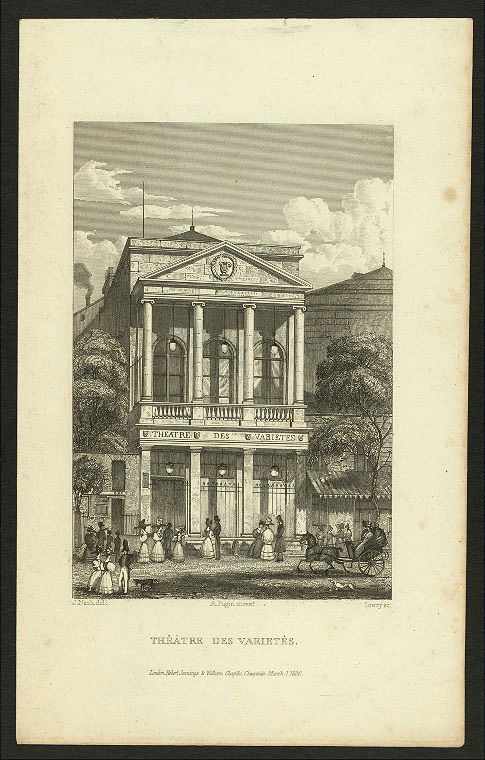

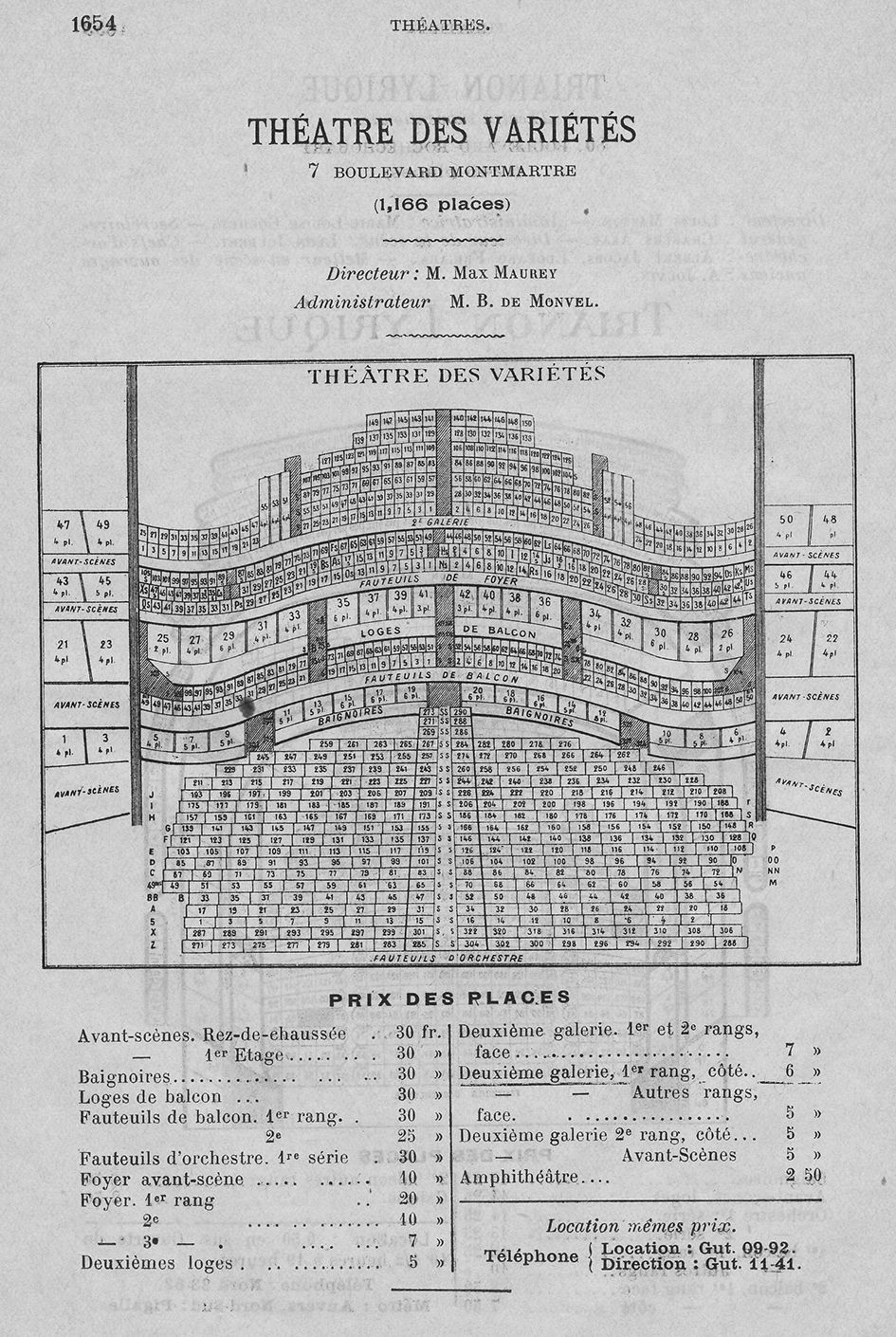

Théâtre des Variétés

Théâtre des Variétés . 7, Boulevard Montmartre, 75002. Paris

Le théâtre doit sa création à Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, une figure marquante du théâtre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Elle avait déjà dirigé avec succès un théâtre à Versailles avant de s'installer à Paris pendant la Révolution. Grâce à la protection de Napoléon Ier, elle obtient l'autorisation de construire une nouvelle salle sur les Grands Boulevards, un lieu de promenade très prisé.

Mlle Montansier

1807 : Construction du Théâtre n° 7 du Boulevard Montmartre

1807 : 24 Juin : Inauguration du théâtre avec Le Panorama de Momus, un vaudeville de Marc-Antoine Désaugiers. Les artistes obtinrent un immense succès et le charmant théâtre retentit ce soir-là pour la première fois des applaudissements qui devaient se répéter des milliers de fois. Mademoiselle Montansier dirige le théâtre jusqu'en 1819.

Le théâtre des Variétés vers 1820.

On jouait alors des vaudevilles de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772-1827, chansonnier, poete, goguettier, et vaudelliste francais), tels que :

1807 : Une heure de folie, créée le 15 octobre .

1807 : Taconnet chez Ramponneau, ou le Réveillon de la Courtille, créée le 23 décembre.

1808 : Monsieur et Madame Denis, ou la Veille de la Saint-Jean, créé le 23 juin.

1809 : Le Départ pour Saint-Malo, ou la Suite des Trois Étages,créée le 25 juillet.

1810 : La Petite Cendrillon, ou la Chatte merveilleuse créée le 12 novembre.

1811 : L’Ogresse, ou la Belle au bois dormant, créé le 28 août.

1812 : Les Auvergnats, ou l'Eau et le Vin, créé le 25 août.

1813 : Le Dîner de Madelon, ou le Bourgeois du Marais, créée le 6 septembre.

1814 : Le Retour des lys, créé le 3 mai, à l'occasion de l'entrée de Louis XVIII dans la capitale.

1815 : Le Bouquet du roi, ou le Marché aux fleurs, créé le 23 août.

Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers, en tant que vaudevilliste, a travaillé au Théâtre des Variétés à partir de son inauguration le 24 juin 1807. En 1815, il est devenu directeur du Théâtre du Vaudeville (probablement la cause de son départ du Théâtre des Variétés).

1820-1830 : Direction Mira Brunet

Le théâtre des Variétés et les rotondes des panoramas, boulevard Montmartre, vers 1820, actuel 2ème arrondissement. Anonyme , Peintre. Entre 1815 et 1825. Musée Carnavalet.

1834 : Le théâtre s'ouvre sur le passage des Panoramas grâce à la création de la galerie des Variétés, renforçant son attractivité.

1830-1836 : Direction François-Victor-Armand Dartois

Le théâtre des Variétés et les rotondes des panoramas, boulevard Montmartre, vers 1820, actuel 2ème arrondissement. Anonyme , Peintre. Entre 1815 et 1825. Musée Carnavalet.

1836 : Philippe-François Pinel du Manoir (ou Dumanoir) (1806-1865, dramaturge et librettiste français), prend la direction des Variétés. Dumanoir était un auteur dramatique fécond et fêté qui ne laissa pas moins de cent quatre-vingt-quatorze pièces de théâtre, dont plusieurs furent créées aux Variétés :

1837 : Le Chevalier d’Éon, avec Jean-François Bayard

1838 : Madame et Monsieur Pinchon, avec Jean-François Bayard et Adolphe d'Ennery.

1839 : La Canaille, comédie-vaudeville en 3 actes,, avec Théophile Marion Dumersan,

1842 : Ma maîtresse et ma femme, comédie-vaudeville avec Adolphe d'Ennery.

1843 : Le Capitaine Roquefinette, avec Adolphe d'Ennery.

1845 : Boquillon à la recherche d'un père, avec Jean-François Bayard.

1846 : La Baronne de Blignac, avec Eugène Nyon.

1847 : Léonard le perruquier, avec Clairville.

1850 : Lully ou les Petits Violons de Mademoiselle, avec Clairville.

1853 : Les Folies dramatiques, avec Clairville.

1837 : La direction des Variétés passait entre les mains de Jean-François-Alfred Bayard, auteur dramatique prolifique. Cette année, les Variétés affichent sept pièces de Bayard.

1839 : Direction Armand-François Jouslin de la Salle

1840 : Direction Pierre-Joseph Leroy. On joue pour la première fois aux Variétés une pièce d’un auteur qui devait par la suite faire merveille sur cette scène Le Fin Mot de Labiche.

1840-1847 : Direction Louis-Victor-Nestor Roqueplan

1847-1849 : Direction Édouard Morin (John Bowes, propriétaire)

1849-1851 : Direction Jean-Baptiste Thibeaudeau-Milon (John Bowes, propriétaire)

1851-1854 : Direction Marie-Anne Carpier (John Bowes, propriétaire)

1855 : Direction Paul Laurencin et Zacheroni (John Bowes, propriétaire). Puis direction Hippolyte et Théodore Cogniard.

1855 : 18 Mars : Le Figaro publiait les comptes d’exploitation du Théâtre des Variétés: le passif s’élevait à 2.300.000 francs… Le cher M. Carpier est remercié et pendant quelques mois Mr. Bowes lui-même prend la direction de son théâtre en collaboration avec MM. Laurencin et Zacheroni.

1856-1869 : Direction Hippolyte Cogniard et Jules Noriac

1869-1891 : Direction Eugène Bertrand

1864-1880 : Jacques Offenbach devient la figure emblématique du théâtre. Ses opérettes, pleines d'esprit et de mélodies entraînantes, connaissent un immense succès :

1864 : La Belle Hélène

1866 : Barbe-Bleue

1867 : La Grande-Duchesse de Gérolstein

1868 : La Périchole

1869 : Les Brigands

Le Théâtre des Variétés devient le temple de l'opéra-bouffe parisien, attirant un public nombreux et enthousiaste.

La collaboration avec Offenbach reprend après la guerre, mais le compositeur décède en 1880.

Les Variétés vers 1900

1892-1914 : Direction Fernand Samuel

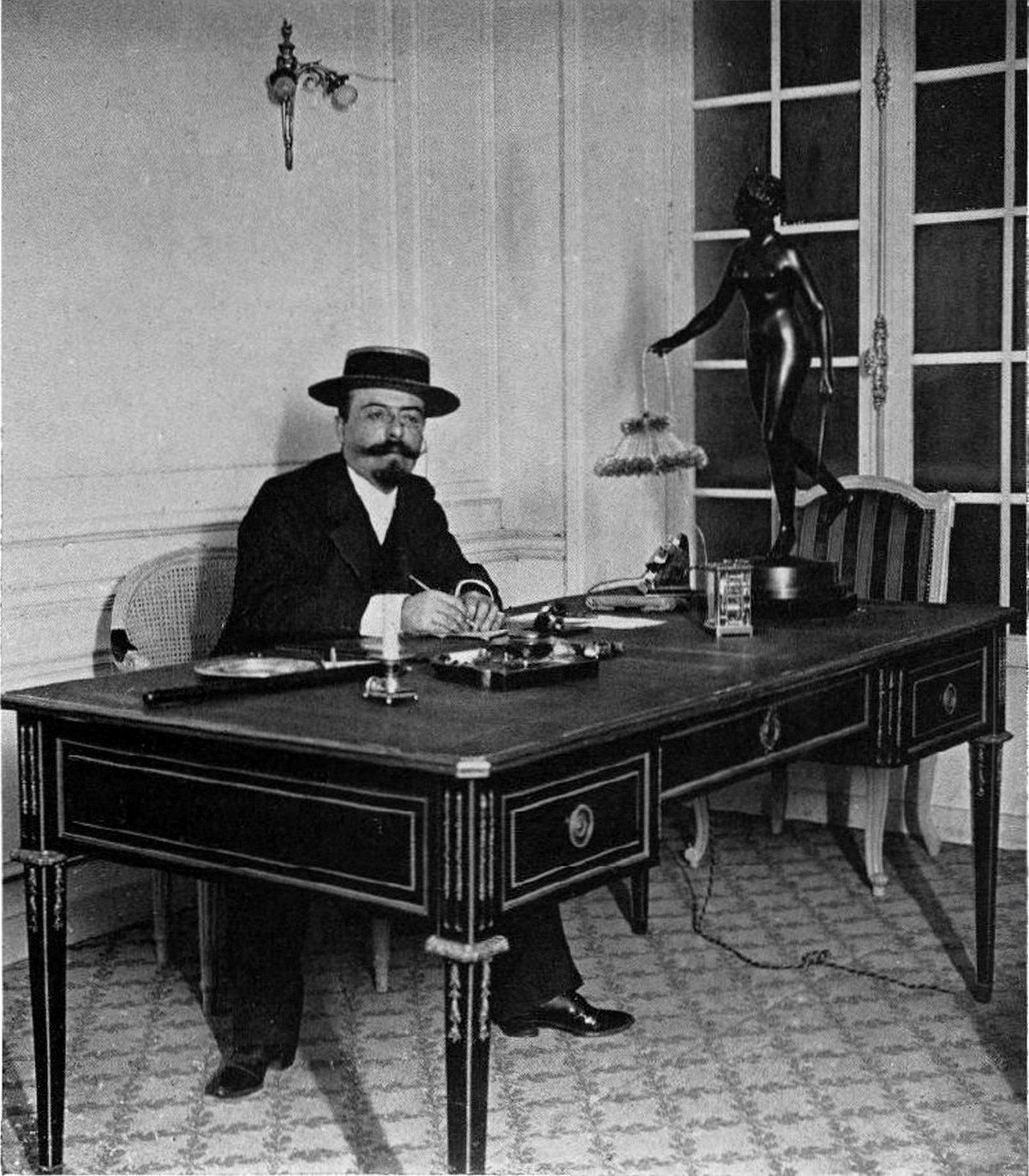

Fernand Samuel, le directeur des Variétés de 1892 à 1914, photographié à son bureau en 1900.

1907 : on y projette un film de 90 minutes, qui serait le premier long métrage produit en Europe.

1914-1940 : Direction Max Maurey

1914-1918 : Première Guerre Mondiale : Au début de la guerre, la mobilisation générale a entraîné le départ de nombreux artistes et techniciens, ce qui a perturbé le fonctionnement normal du théâtre. Progressivement, l'activité reprend, mais la programmation évolue. On continue à proposer des spectacles, mais un effort est fait pour s'adapter au contexte (Pièces patriotiques et revues à la gloire de l'effort de guerre, Des spectacles au bénéfice des victimes de la guerre, des blessés et des œuvres de bienfaisance.)

Le théâtre des Variétés au cours de la Première Guerre mondiale, en 1916.

1919-1936 : Cet entre-deux-guerres (Les Années folles), Max Maurey, auteur dramatique et homme de théâtre accompli, ne donna pas moins de soixante-six spectacles sur la scène des Variétés que l’on disait être alors ‘le plus parisien des théâtres de Paris’.

1940-1943 : Direction Émile Petit

1944-1945 : Direction Max Maurey et Émile Petit

1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale : Au début du conflit et pendant l'Occupation allemande, l'activité théâtrale est à nouveau perturbée. De nombreux artistes sont mobilisés ou choisissent de quitter Paris. Sous l'Occupation, les théâtres sont soumis à la censure allemande. Les pièces et les artistes sont contrôlés, et certaines œuvres sont interdites. Le Théâtre des Variétés, comme d'autres, continue de fonctionner, mais doit faire des compromis avec les autorités occupantes.

1946-1947 : Direction Max Maurey et Denis Maurey

1947-1975 : Direction Denis et Marcel Maurey

1950 : Avec les danseurs Térésa et Luisillo, puis avec le grand Maurice Chevalier, les Variétés inauguraient la formule du récital qui connut de très grands succès, sans oublier les grandes comédies :

1953, c’est La Cuisine des Anges d’Albert Husson avec Jean Parèdes et Palsambleu ! de Sacha Guitry avec Lana Marconi.

1954 : Patachou et Jean Rigaux. / Frère Jacques d’André Gillois avec Fernand Gravey et Gisèle Pascal.

1955 : Charmante Soirée de Jacques Deval avec Michel Simon.

1956 : Les Enfants d’Edouard de Marc-Gilbert Sauvajon avec Denise Grey et Pauline Carton.

1958 : Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.

1959 : Les Frères Jacques. / Un Rossignol Chantait de Robert Lamoureux avec Dany Robin.

1960 (1966 et 1967) : Fernand Raynaud

1964 : Raymond Devos.

1968 : Fernandel s’installe aux Variétés pour cinq mois. En compagnie de son ami Rellys, il joue Freddy de Robert Thomas.

1972 : Patachou. / Reprise de la comédie familiale d’André Roussin : Les Oeufs de l’Autruche

1973 : Pierre Perret, Thierry le Luron. / Pièce de Marcel Aymé ‘Les 4 Vérités’ 1974 : Barbara, Herbert Pagani.

1975 : Jacques Martin.

Durant cette période, il est important de noter que le Théâtre des Variétés fut le tremplin de deux comiques qui marqueront le cœur des Français : André Raimbourg dit Bourvil et Louis de Funès.

1974 : La façade et le vestibule sont classés Monuments Historiques, et la salle est inscrite au titre des monuments historiques.

1975 : Jean-Michel Rouzière, directeur du théâtre du Palais-Royal, prend la direction des Variétés. Pour la première fois dans l’histoire, les deux salles construites par la Montansier sont réunies sous la même direction.

1978 : Octobre : La célèbre Cage aux folles de Jean Poiret s’installe aux Variétés avec Michel Serrault et Michel Roux, prolongeant l’énorme succès de ce spectacle, créé au Palais-Royal.

1980 : 3 Novembre : ‘L’Intoxe’, comédie de Françoise Dorin, avec Jeanne Moreau et Jacques Dufilho, dans une mise en scène de Jean-Laurent Cochet.

1982 : ‘Chéri’ de Colette avec Michelle Morgan

1984 : ‘Le Bluffeur’ avec Jean Lefèbvre

1985 : ‘N’Ecoutez pas, Mesdames!’, (pour centenaire de la naissance de Sacha Guitry) avec Pierre Dux, Micheline Boudet, Micheline Dax, Jacques François, Jackie Sardou et Jacques Jouanneau.

1986 : Janvier : Les Dégourdis de la 11ème Compagnie de Mouëzy-Eon et Daveillans.

1987 : Février : ‘C’est Encore Mieux l’Après-midi’, de Ray Cooney, adapté par Jean Poiret, avec Pierre Mondy et Jacques Villeret.

1988 : Novembre : ‘La Présidente’ de Maurice Hennequin et Veber, adapté par Jean Poiret

1989 : 14 Février : Disparition de Jean-Michel Rouzière, après treize années de superbes spectacles aux Variétés.

1989 : Décembre : M. Francis Lemonnier (Président Directeur général) succède à Jean-Michel Rouzière

1991 : Jean-Paul Belmondo (notre célèbre comédien) fait l’acquisition des Variétés et en prend la direction.

1992 : 31 janvier : La Trilogie Marseillaise, qui fut créée sur ce plateau, adaptée et mise en scène par Jean-Luc Tardieu, revient à l’affiche pour cinq mois de soleil et de rires, avec Jean-Pierre Darras dans le rôle de César.

1993 : Septembre : Création d’un auteur français contemporain Francis Veber au titre provocant, ‘Le Dîner de Cons’ et c’est un véritable triomphe. Jacques Villeret et Claude Brasseur, puis Michel Roux, réunissent en 700 représentations plus de 600.000 spectateurs.

1996 : Octobre : ‘La Puce à l’Oreille’ de Georges Feydeau avec Jean-Paul et une mise en scène de Bernard Murat.

1998 : Janvier : ‘Le Mari, la Femme et l’Amant’ de Sacha Guitry, Pierre Arditi, Évelyne Bouix et Bernard Murat.

1999 : Janvier : ‘Duo pour violon seul’, avec Francis Huster et Cristiana Reali, dans une mise en scène de Bernard Murat.

2000 : ‘Le Nouveau Testament’ avec Jean-Pierre Marielle et Françoise Fabian, et Bernard Murat à la mise en scène.

2001 : ‘Joyeuses Pâques’ de Jean Poiret, avec Pierre Arditi et Barbara Schultz, dans mise en scène de Bernard Murat.

2002 : ‘Panique au Plazza’ de Ray Cooney avec Martin Lamothe et de Pierre Mondy à la mise en scène.

2003 : ‘par Remue-Ménage’ d’Alan Ayckbourn, mise en scène par Pierre Mondy.

2004 : Février : Les Chevaliers du Fiel.

2004 : ‘Avis de tempête’ de Dany Laurent, avec Roland Giraud et Véronique Jannot et -Luc Moreau à la mise en scène

Panneau Histoire de Paris « Théâtre des Variétés ».

2004 : Novembre : Jean-Manuel Bajen rachète le Théâtre des Variétés à Jean-Paul Belmondo et entreprend sa restauration. Il créer même une toute nouvelle salle de spectacle dans les combles du Théâtre Le Petit Théâtre des Variétés.

2005 : ‘Si c’était à refaire’ de Laurent Ruquier, avec Isabelle Mergault et Pierre Palmade.

2006 : ‘Pierre & Fils’ de et mis en scène par Christophe Duthuron, avec Pierre Palmade et Pierre Richard.

2007 : ‘Fugueuses’, de par Pierre Palmade avec Line Renaud et Muriel Robin.

2008 : ‘Croque monsieur’, d’Isabelle Mergault

2009 : ‘Le Quatuor’, groupe musical et humoriste.

2010 : septembre à : mai 2011 : ‘Le dîner de cons’ est à nouveau monté avec le duo Chevallier et Laspalès.

2012 : ‘Adieu, je reste !’, d’Isabelle Mergault et D. Cohen, avec Chantal Ladessous et Isabelle Mergault, dans une mise en scène d’Alain Sachs.

2013 : ‘Divina’, de Jean Robert-Charrier, avec Amanda Lear, une mise en scène de Nicolas Briançon et des costumes de Jean-Paul Gaultier.

2015 : Septembre : ‘Ne me regardez pas comme ça !’, d’Isabelle Mergault, avec Sylvie Vartan (son premier grand rôle sur les planches) et Pierre Deny.

2016 : Septembre : ‘A droite à gauche’ de Laurent Ruquier, Francis Huster et Régis Laspalès. (Jean-François Balmer reprit le rôle de Francis Huster en deuxième partie de saison).

2017 : Septembre : ‘Non à l’argent’ de Flavia Coste, avec Pascal Legitimus, Julie De Bona, Claire Nadeau et Philippe Lelievre

2018 : Janvier : Le ventriloque Jeff Panacloc.

2019 : Janvier : Le One Woman Show ‘Vive Demain’ de Michel Bernier

Théâtre des variétés, prise en décembre 2012 avec la devanture du spectacle "Adieu, je reste !" Auteur : Emeric84 (Merci)

Aujourd'hui, sous la direction de Jean-Manuel Bajen, le Théâtre des Variétés continue d'être un lieu de spectacle vivant dynamique, proposant une programmation variée et conservant son statut d'un des plus anciens théâtres parisiens encore en activité.

Sources principales : WIKIPÉDIA / https://www.theatredesvarietes.fr/theatre/histoire/ /

Théâtre du Gymnase / Théâtre de Madame

38, boulevard Bonne-Nouvelle, 75010. Paris.

1820 : Le théâtre est fondé par Delestre-Poirson. Il est construit en moins de trois mois par les architectes Auguste Rougevin et Louis Régnier de Guerchy, sur une partie de l'ancien cimetière de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et le jardin de l'hôtel du baron Louis, à son emplacement actuel sur le boulevard Bonne-Nouvelle (10e arrondissement).

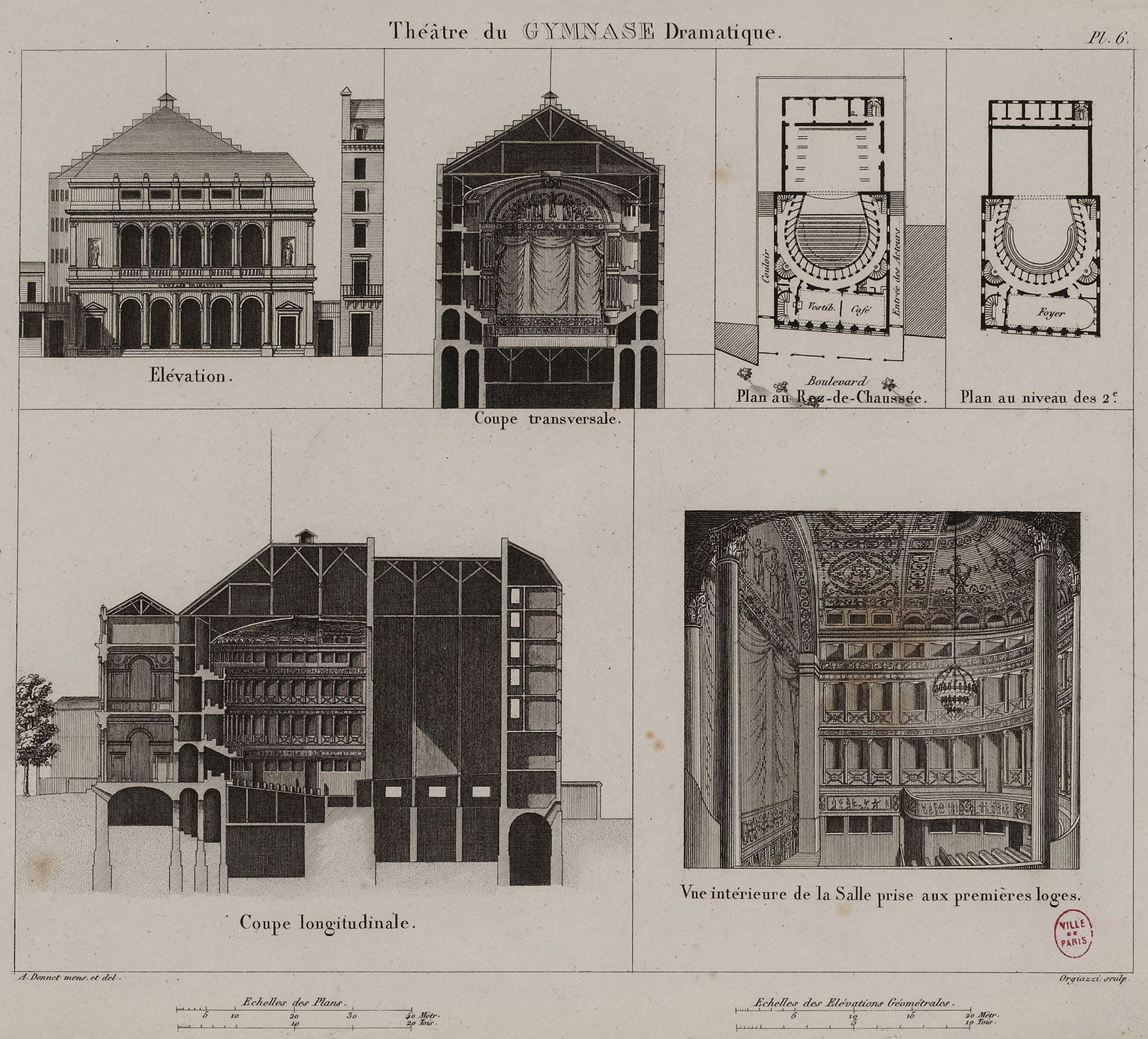

Théâtre du gymnase dramatique. Dessinateur : Alexis Donnet. Graveur : Orgiazzi, J. Giovanni Giacomo ou J. Alexis Musée Carnavalet.

1820 -1824 : Le Gymnase-Dramatique : À l'origine, il s'appelle le Gymnase-Dramatique et sert de lieu de répétition pour les élèves du Conservatoire national supérieur d'Art dramatique situé à proximité. Les premières pièces jouées sont souvent des vaudevilles et des comédies en un acte.

1824-1830 : Le Théâtre de Madame : ‘L'existence du Gymnase était sans cesse menacée. Un privilège, révocable à tous les instants, ne laissait aux actionnaires de ce théâtre d'autre sûreté que le bon plaisir d'une excellence. M. Poirson trouva le moyen de rendre stable ce qui n'était que précaire, et d'assurer un avenir tranquille à ce qui n'avait que l'incertitude en perspective. MADAME, duchesse de Berry, était allée à Dieppe prendre les bains de mer ; M. Poirson emballa dans la Diligence l'élite de sa troupe, et quelques-uns de ses auteurs. Le Gymnase donna des spectacles qui furent agréables à la princesse et purent la distraire un peu des harangues et de l'étiquette provinciales, alors, Madame eut la bonté de prendre sous sa protection les comédiens qui l'avaient amusée, et de permettre â M. Poirson d'écrire sur la façade de la salle de son spectacle, ces mots : théâtre de Madame.

Le sort du Gymnase fut fixé dès ce moment. Il est devenu presque théâtre royal. Les acteurs du Gymnase protégés, prennent le titre de comédiens ordinaires de Madame, duchesse de Berry.’

Dictionnaire théâtral ou douze cent trente-trois vérités sur les directeurs, régisseurs, acteurs, actrices et employés des divers théâtres Paris. Chez J-N Barba Librairie. 1825.

Ce changement de nom était lié à la duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, belle-fille du roi Charles X. Elle était une protectrice des arts et a accordé son patronage au théâtre, qui a alors pris son nom.

1830 : Le théâtre reprend son nom de Théâtre du Gymnase.

1844 : Montigny prend la direction et transforme progressivement le répertoire, s'orientant vers des œuvres plus audacieuses et des pièces à thèse, notamment celles d'Alexandre Dumas fils, qui y connaît ses premiers succès.

Façade du théâtre du Gymnase, boulevard de Bonne Nouvelle, 10ème arrondissement, Paris. Blancard, Hippolyte , Photographe. Vers 1890. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Première Guerre Mondiale (1914-1918) : Le déclenchement de la guerre en 1914 a entraîné la mobilisation de nombreux hommes, y compris des acteurs, des auteurs et du personnel technique des théâtres. La vie culturelle à Paris a considérablement ralenti.

Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) et l'Occupation : Avec le début de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande de Paris en 1940, les théâtres ont de nouveau été confrontés à la fermeture et à de sévères restrictions.

1962 : La grande tragédienne Marie Bell prend la direction du théâtre et le dirige jusqu'à sa mort en 1985. Elle y interprète notamment une Phèdre marquante.

Marie Bell et Louis Jouvet dans Un carnet de bal de Julien Duvivier. 1937.

1985 : Théâtre du Gymnase Marie Bell :Après la mort de Marie Bell (1985) , Jacques Bertin, qui était administrateur depuis 1975, prend la direction et le théâtre est renommé Théâtre du Gymnase Marie Bell en son hommage.

1994 (1er Février) : Le Théâtre du Gymnase est inscrit aux monuments historiques.

Le théâtre dispose également de deux petites salles : le Studio Marie-Bell et le Petit-Gymnase.

Théâtre du Marais

Il y a plusieurs lieux qui portent ou ont porté le nom de "Théâtre du Marais" à Paris au cours de l'histoire :

XVIIe siècle : Première salle

Le Théâtre du Marais historique (XVIIe siècle)

1600 : Création du Théâtre du Marais à l’hôtel d’Argent, (dans la salle servant aux fêtes et spectacles de l’hôtel) rue de la Poterie, près de la Grève, par un groupement de comédiens venus de province.

1624 : Guillaume de Mondory et Claude Deschamps (dit Villiers) fondirent leur troupe sous le nom de Marais.

1634 : 8 mars : ouverture, par le célèbre acteur Mondory, d’un théâtre dans le nouveau quartier à la mode du Marais, rue Vieille du Temple (à la hauteur de l’actuel N° 90). Le Jeu de Paume du Marais devient le Théâtre du Marais. Il s'installe ensuite rue de la Poterie près de la Place de Grève, puis rue Michel Le Comte.

1635 : 1 er janvier : Inauguration du théâtre du Marais.

1636 : Le Théâtre du Marais est lancé. Il présente, en alternance, les deux grands auteurs du temps : Tristan L’Hermitte et Corneille, et enchaîne les succès

1637 : Le Cid de Pierre Corneille (deuxième version en 1648 puis version définition en 1661)

1640 : 19 Mai : ‘Horace’ (Tragédie de Pierre Corneille )

1641 : ‘Cinna’ (Tragédie de Pierre Corneille )

1641(2) : Polyeucte ou Polyeucte martyr (Tragédie de Pierre Corneille )

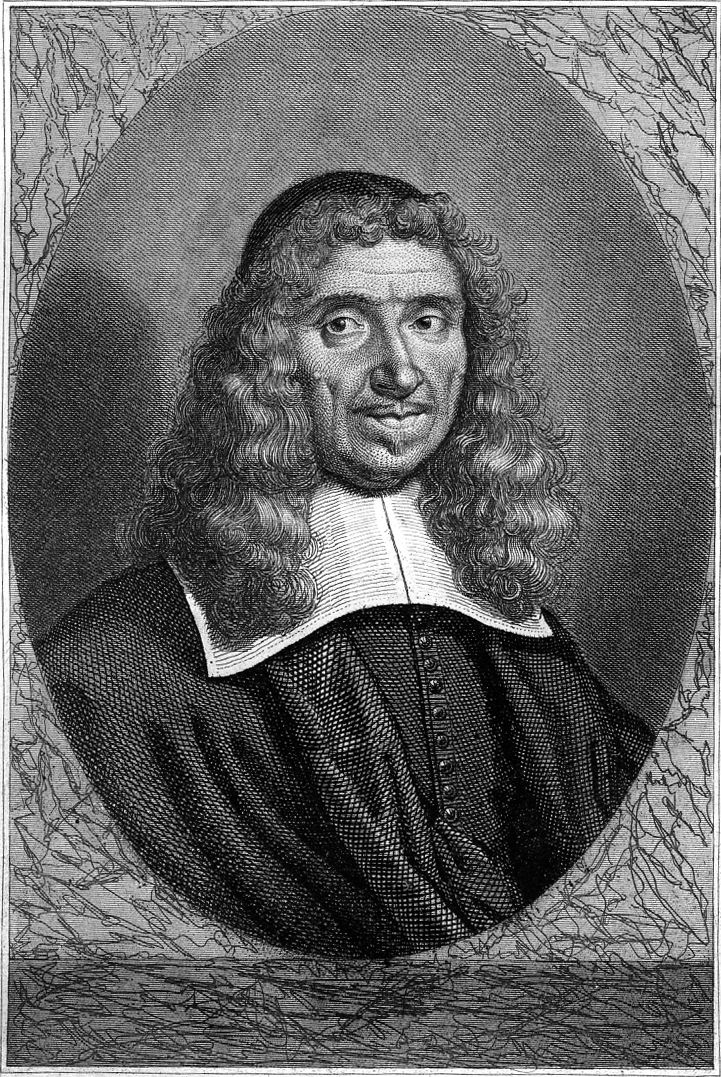

Pierre Corneille, aussi appelé « le Grand Corneille » ou « Corneille l'aîné » (1606-1684) est un dramaturge et poète français du xviie siècle.

1644 : 15 Janvier : La salle (le jeu de Paume du Marais) est détruite par un incendie

1644 : Octobre : réouverture du Théâtre du Marais, grâce aux nouveautés techniques de ce théâtre tout neuf, le Marais développe de plus en plus ses changements de décors spectaculaires, avec naufrages et cataclysmes dans ses pièces à machines.

Théâtre du Marais vers 1652. Théâtre du Marais détail plan Gomboust Paris 1652. Jacques Gomboust (1616-1668), cartographe français qui a créé une célèbre carte de Paris en 1652.

1673 : Fermeture. À la mort de Molière, la troupe du Marais fut dissoute pour fusionner avec les comédiens de la Troupe de Molière et fut installée sur le Théâtre Guénégaud (rue des Fossés de Nesle) que l’Académie Royale de Musique venait d’abandonner.

1690 : Le nom "Théâtre du Marais" réapparaît brièvement rue Culture Sainte Catherine.

Illustration : Théâtre du Marais. Scène du Cid, de Corneille. Estampe de Adrien Marie (1870). Source : BnF/ Gallica

Le Cid de Pierre Corneille Tragi-comédie en vers, représentée pour la première fois le 7 janvier 1637 au théâtre du Marais.

Première édition en 1637, deuxième version en 1648 puis version définition en 1661.

Distribution : 8 hommes, 4 femmes

1791 à 1812 : Deuxième salle

1791 : Construction au 11 rue de Sévigné, avec des matériaux récupérés de la démolition de la Bastille (pilastres et chapiteaux) et présentant des spectacles révolutionnaires. Le bâtiment est conçu par l'architecte Guillaume Trepsat.

1791 : 31 août : Inauguration avec La Métromanie d'Alexis Piron.

1807 : Fermé par ordre de Napoléon Ier, qui souhaitait limiter le nombre de théâtres à Paris.

1812 : La salle de spectacle a été détruite. Les locaux ont ensuite été affectés aux pompes funèbres jusqu'en 1816, puis partiellement rasés et transformés en établissement de bains. Aujourd'hui, au 11 rue de Sévigné, vous pouvez voir la façade de l'ancien théâtre, transformée en immeuble d'habitation. Une plaque commémorative rappelle l'existence de ce lieu théâtral important de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle

Plaque rappelant l'emplacement du deuxième théâtre du Marais au 11 rue de Sévigné.

1976 : Troisième salle

Le Théâtre du Marais actuel : Situé au 37 rue Volta, dans le 3ème arrondissement. Il s'agit d'une petite salle de 90 places, axée principalement sur l'humour (one-man/woman shows, stand-up, comédies) et les spectacles pour enfants.

1976 : Ce théâtre a été fondé en Jacques Mauclair.

1999 : Ferme temporairement

2000 : Mai : La salle rouvre sous la direction du Cours Florent.

2009 : Sébastien Autret, Charles Petit et Quentin Paulhiac font revivre cette salle avec une programmation hétéroclite de pièces de théâtre.

2015 : 19 Mars : L’actuel théâtre du marais est inauguré, repris par une nouvelle équipe dirigée par Hervé Compan.

Théâtre du Marais, rue Volta. https://theatredumarais.fr/le-theatre/

1980 : et une quatrième salle !

Il existe également le Théâtre Espace Marais, situé au 22 Rue Beautreillis, 75004 Paris 1980 : Il s'installe dans l'aile gauche de l'hôtel de Charny (bâti en 1676). Le théâtre, bien que situé dans ce lieu historique, a été conçu par Michel Bouttier et Sissia Buggy avec une allure très contemporaine. Une des particularités de ce théâtre est que la scène est entourée par les spectateurs, créant une immersion profonde et une complicité accrue entre les acteurs et le public.

Bien que son nom contienne "Marais", il s'agit d'un théâtre distinct de celui situé rue Volta.

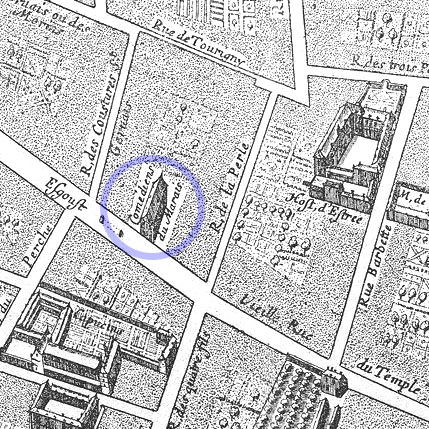

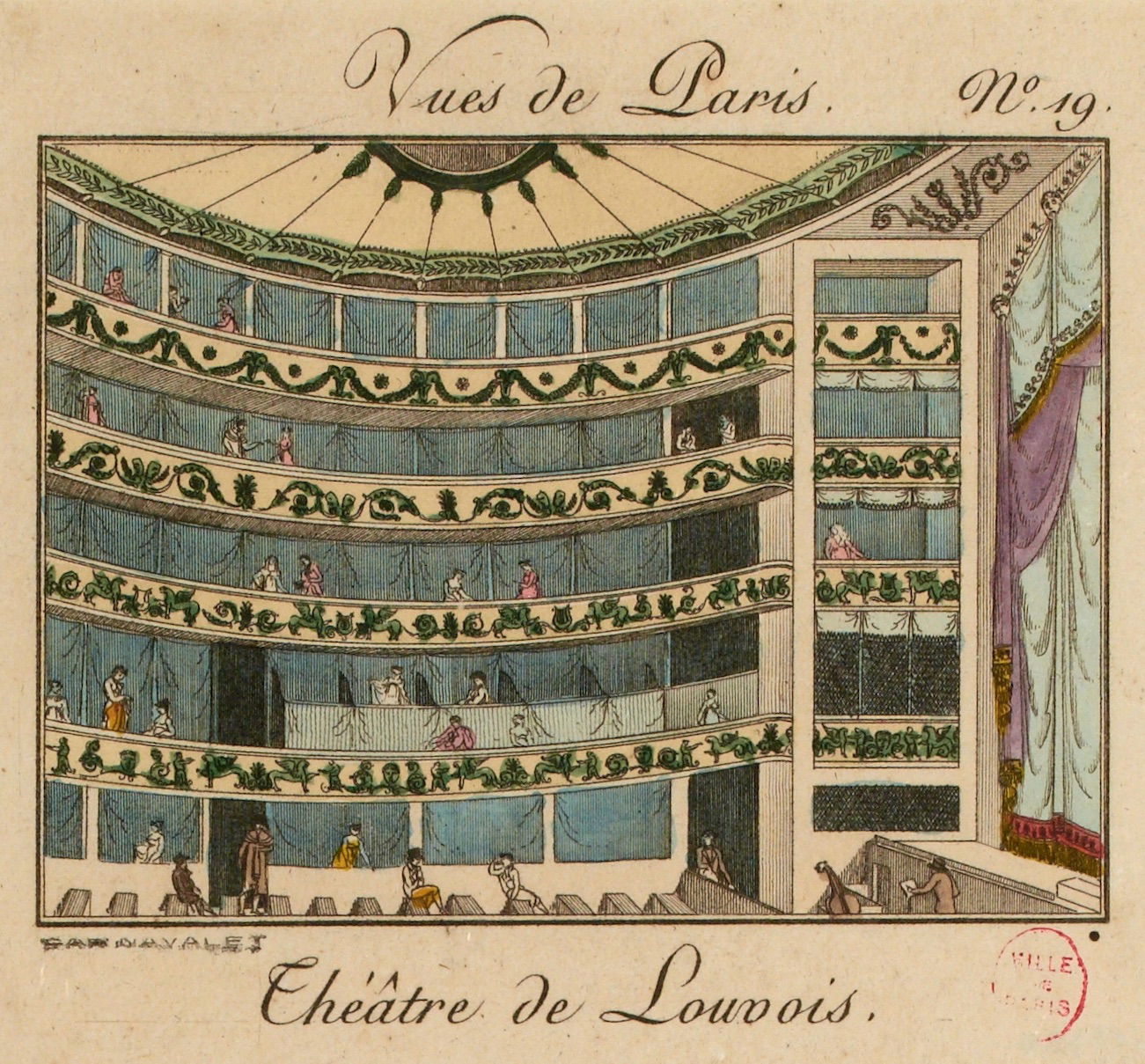

Théâtre Louvois

Le théâtre Louvois : 6, rue de Louvois, 75002. Paris.

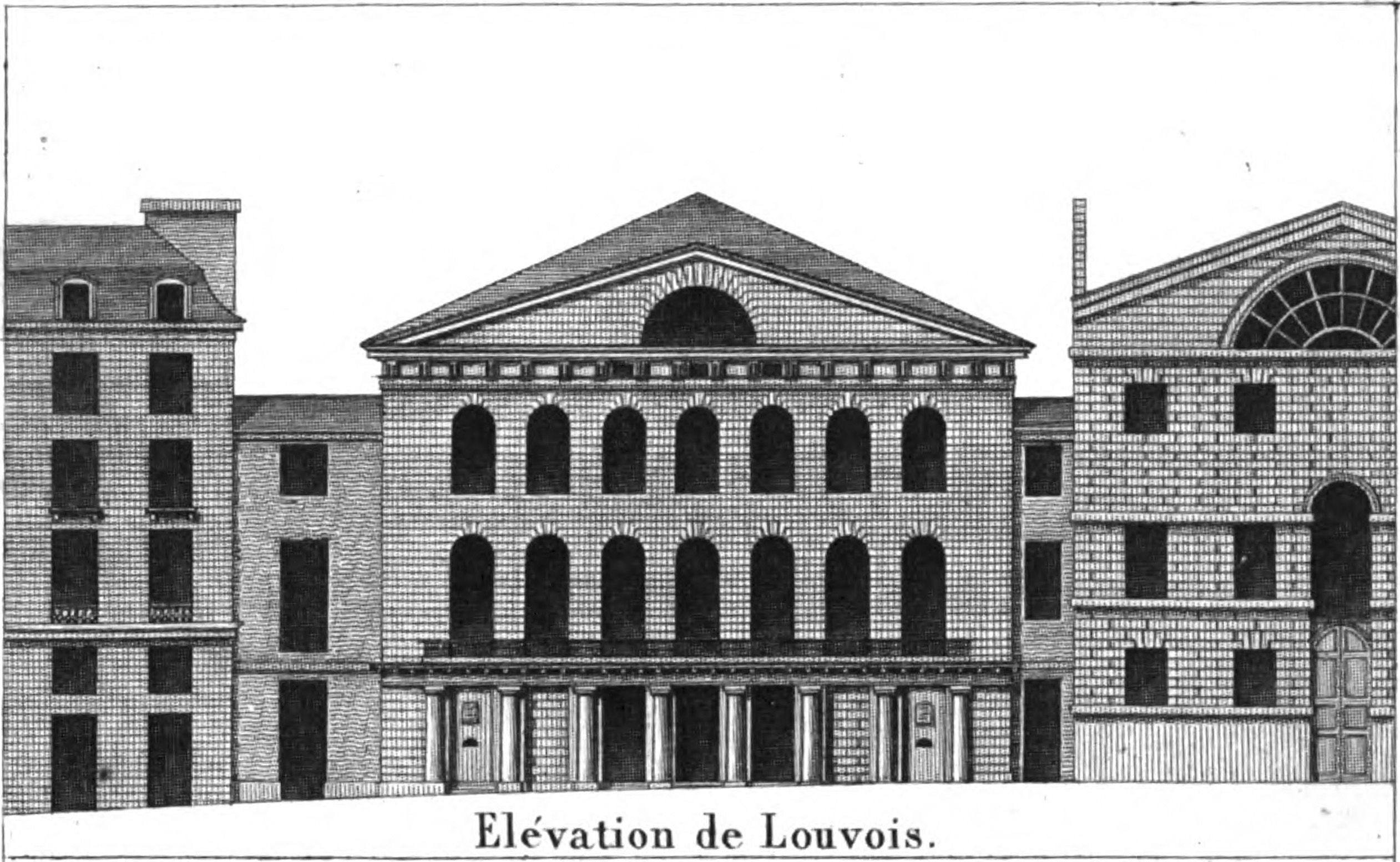

1791 : Achèvement de la construction par Francescal, sur les plans de l'architecte Alexandre-Théodore Brongniart.

1791 (16 août ) : Inauguration sous le nom de ‘Théâtre des Amis de la Patrie’ , direction Lomel. La salle pouvait accueillir environ 1100 spectateurs

Alexandre-Théodore Brongniart (1739-1813) était un éminent architecte français. Il a conçu concevoir la Bourse de Paris, se bâtiment a été nommé ‘Palais Brongniart’ en son honneur et reste utilisé à ce jour.

1796 : Direction Mlle Raucourt. Mlle Raucourt, Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, dite Mademoiselle Raucourt, était une célèbre tragédienne.

1796 (25 Décembre) – 1797 (3 Septembre) : La salle devient le ‘Théâtre des Troubadours’. 1798 : La salle prend le nom de ‘Théâtre Louvois'. Le théâtre a pris le nom de ‘Louvois’ en référence directe à la rue dans laquelle il se trouvait.

Théâtre de Louvois. Dorgez ou Dorgès , Graveur. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

1801 : Direction Louis-Benoît Picard. Célèbre dramaturge et acteur

1805 : Il est renommé ‘théâtre de l'Impératrice’.

1805 ( ?) : Direction Alexandre Duval. Également un dramaturge renommé, il a été directeur du Théâtre Louvois avant de prendre la direction de l'Odéon en 1807.

1808 : Fermeture sur ordre de Napoléon ; il sert de magasin à l'Académie royale de musique, alors située en face ; la communication entre les deux bâtiments se fait par un pont en fer au-dessus de la rue Louvois.

1820 (Février) - 1821(Août) : Après la fermeture de la salle Richelieu, le théâtre est utilisé temporairement par l'Académie royale de musique (l'Opéra), pour deux représentations, en attente de l'inauguration de sa nouvelle salle rue Le Peletier, ‘Le Devin du Village’ de Jean-Jacques Rousseau, et ‘La Fête Hongroise’ de Adalbert Gyrowetz. L'Opéra y a cohabité avec la troupe du Théâtre-Italien.

Élévation de la façade du Théâtre Louvois. 1821. Alexis Donnet (cartographe français).

1825 : Le théâtre ferme définitivement ses portes

1899 : Le bâtiment est démoli

Après sa démolition, le terrain a été envisagé pour la construction d'une chapelle expiatoire en mémoire du duc de Berry, assassiné en 1820. Cependant, suite à la Révolution de 1830, ce projet fut abandonné et l'actuel Square Louvois fut aménagé.

Voir : Opéras

Théâtre du Gymnase / Théâtre de Madame