Les lieux de Bals

Afin de continuer à piquer votre curiosité je travaille pour mettre cette page à jour le plus rapidement possible, donc un peu de patience et le rideau se lèvera sur d’autres articles (plus de 250 lieux sur Paris !). En attendant vous pouvez suivre et vous abonner à ‘un brin d’histoire sur notre joli métier’ sur Facebook

Bal 'Au vieux chêne'

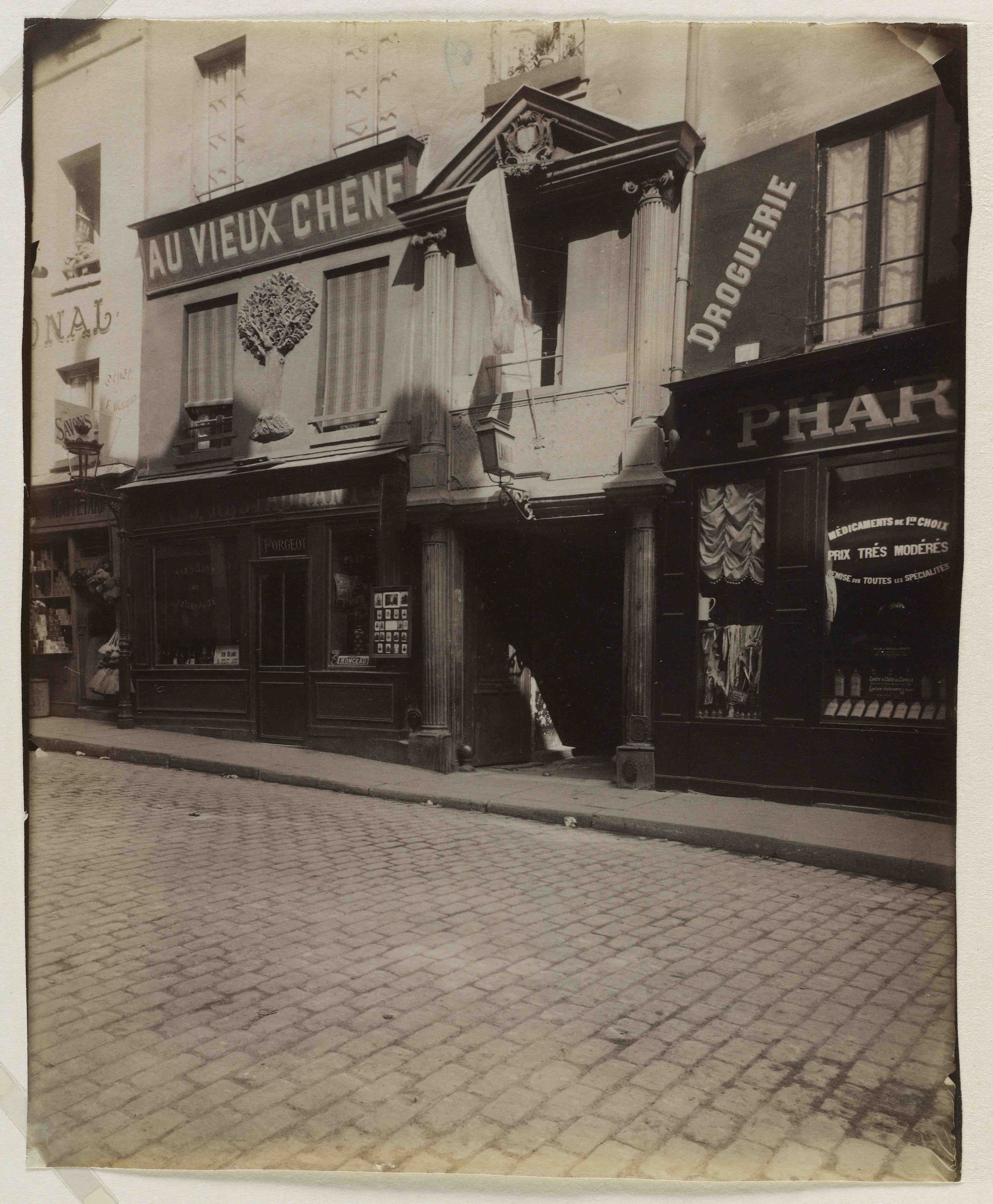

Ancien Bal ‘Au vieux chêne’, 69 rue Mouffetard, 5ème arrondissement, Paris À la fin du XIXe siècle, l'enseigne d'un marchand de vin voisin, représentant un chêne pédonculé, a donné son nom au bal. Le Bal du Vieux Chêne a acquis une réputation sulfureuse, étant un lieu de rencontre pour les prostituées, les maquereaux et les chiffonniers. Des récits de l'époque décrivent une atmosphère de débauche et de violence, avec des jeunes filles exploitées et des scènes de désordre.

Ancien Bal ‘Au vieux chêne’, 69 rue Mouffetard, 5ème arrondissement, Paris Photographe : Eugène Atget (dit : Jean Eugène Auguste Atget,). 1900. Musée Carnavalet, Histoire de Paris

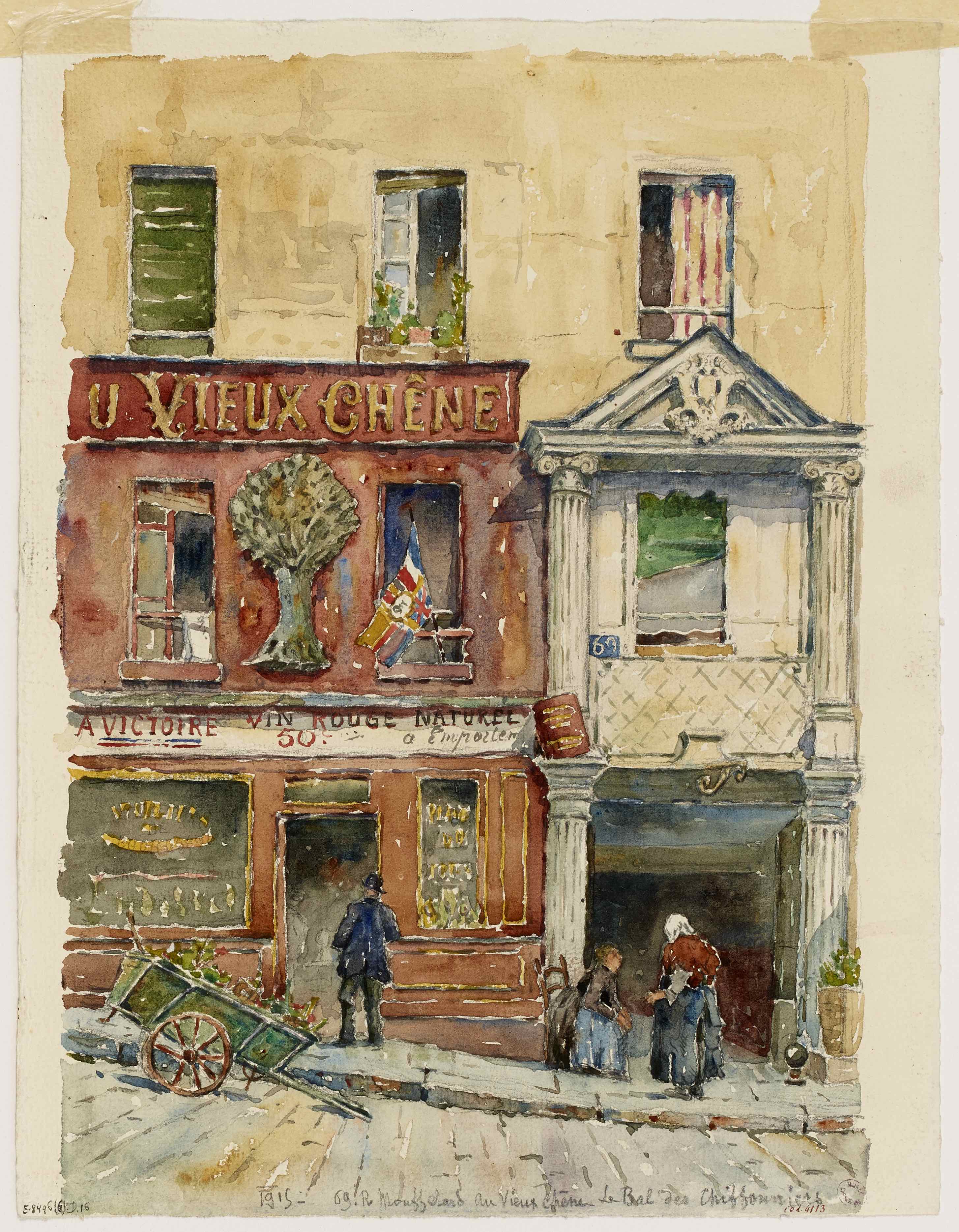

Au fil des années, le lieu a connu diverses transformations. Il a notamment été une caserne pendant la Révolution française et un club révolutionnaire en 1848. En 1882 la salle de bal fut fermée et remplacée par une laverie. Plus tard, le Vieux Chêne a connu une renaissance en tant que restaurant et salle de concert de jazz.

69, rue Mouffetard; Boutique de vins à l’enseigne du Vieux chêne, 1915; (bal des chiffonniers, club révolutionnaire de 1848 et rendez-vous des Communards 1870, bal fermé en 1882.) Dessinateur : Georges-Henri Manesse. 1915 Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Aujourd'hui, c'est un pub irlandais qui accueille parfois des concerts de groupes locaux. L'enseigne originale du Vieux Chêne, finement sculptée, a été un élément emblématique du lieu, elle a disparu en 2008 (remplacée par une copie grossière) . Le Bal du Vieux Chêne est un exemple de la transformation des lieux et des mœurs à Paris au fil des siècles. Son histoire, à la fois sombre et fascinante, témoigne de la vie populaire et des bas-fonds de la capitale française.

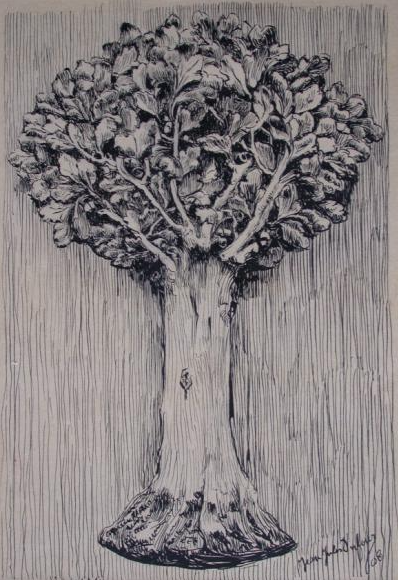

Enseigne ‘Au Vieux Chêne’ 69 rue Mouffetard. Paris. 1908. Dessinateur : Jean-Jules Dufour. Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

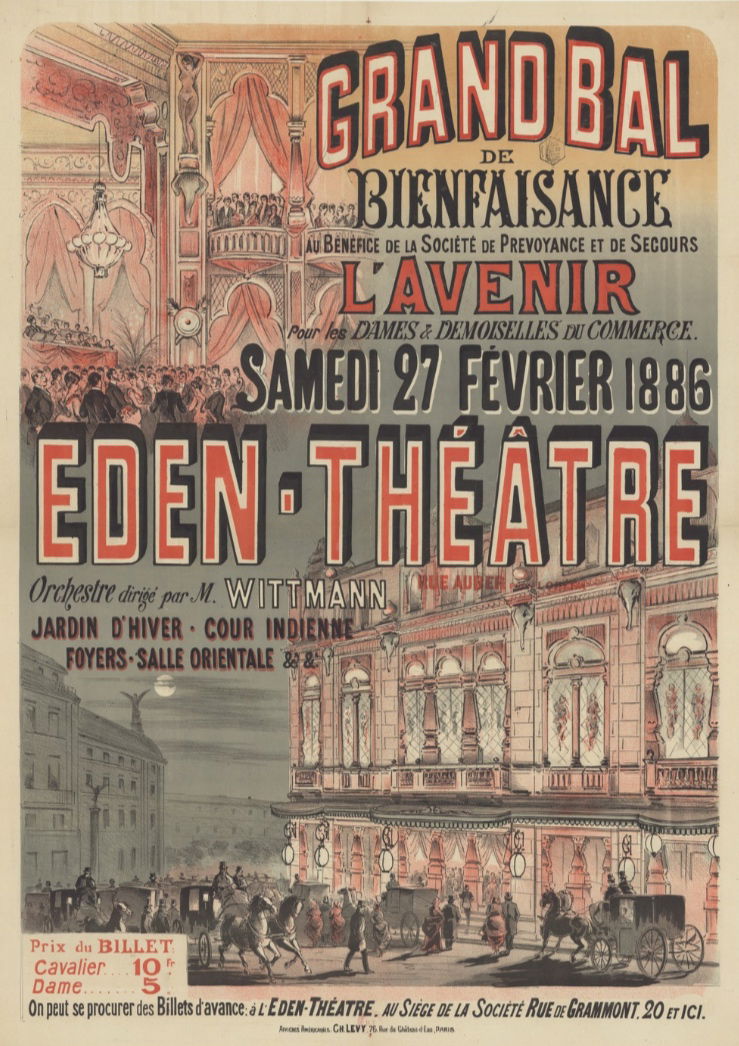

Bal à l'Eden-Théâtre

Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours. Ce "Grand bal de bienfaisance" a été organisé le samedi 27 février 1886, à Paris, en France. L'événement a eu lieu au prestigieux Eden-Théâtre. Le bal était organisé au profit de la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir". Il s'agissait d'une société de secours mutuel, une forme courante d'organisation d'aide sociale en France au XIXe siècle, avant l'établissement généralisé d'un système de sécurité sociale étatique. Ces sociétés visaient à fournir un soutien mutuel à leurs membres en cas de besoin, comme la maladie ou le chômage. Les fonds récoltés étaient spécifiquement destinés aux "dames & demoiselles du commerce". Cela indique que la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir" était probablement une organisation dédiée à soutenir les femmes travaillant dans le commerce à Paris. Cela pouvait inclure les vendeuses, les marchandes ou les femmes occupant d'autres rôles commerciaux.

Eden-Théâtre. Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours, L'Avenir, pour les dames & demoiselles du commerce. Samedi 27 février 1886. Orchestre dirigé par M. Wittman... Affiche non identifiée. 1886. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Eden-Théâtre... Samedi 9 mars [1889]...2e grande fête, spectacle et bal masqué... Affiche non signée. 1889. Source gallica.bnf.fr / BnF. (Samedi 9 mars 1889)

Bal Bullier (Closerie des Lilas)

Bullier (Bal) - 31, Rue de l'Observatoire, 5e (aujourd'hui, 39, Avenue Georges Bernanos, 5e)

À l'origine, la Closerie des Lilas (1804) était simplement un jardin où les Parisiens venaient se détendre et profiter de l'air frais.

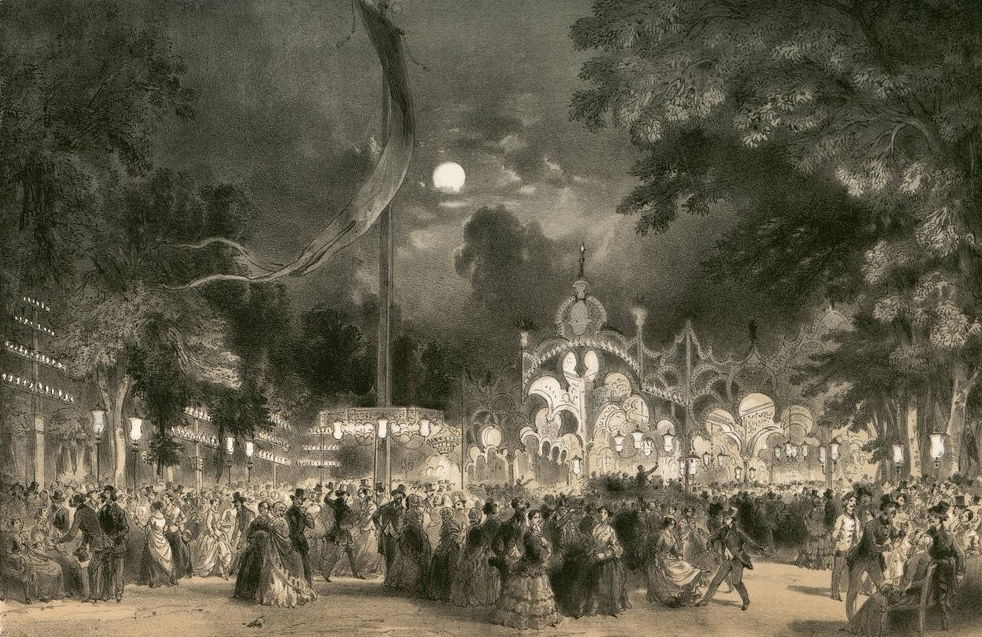

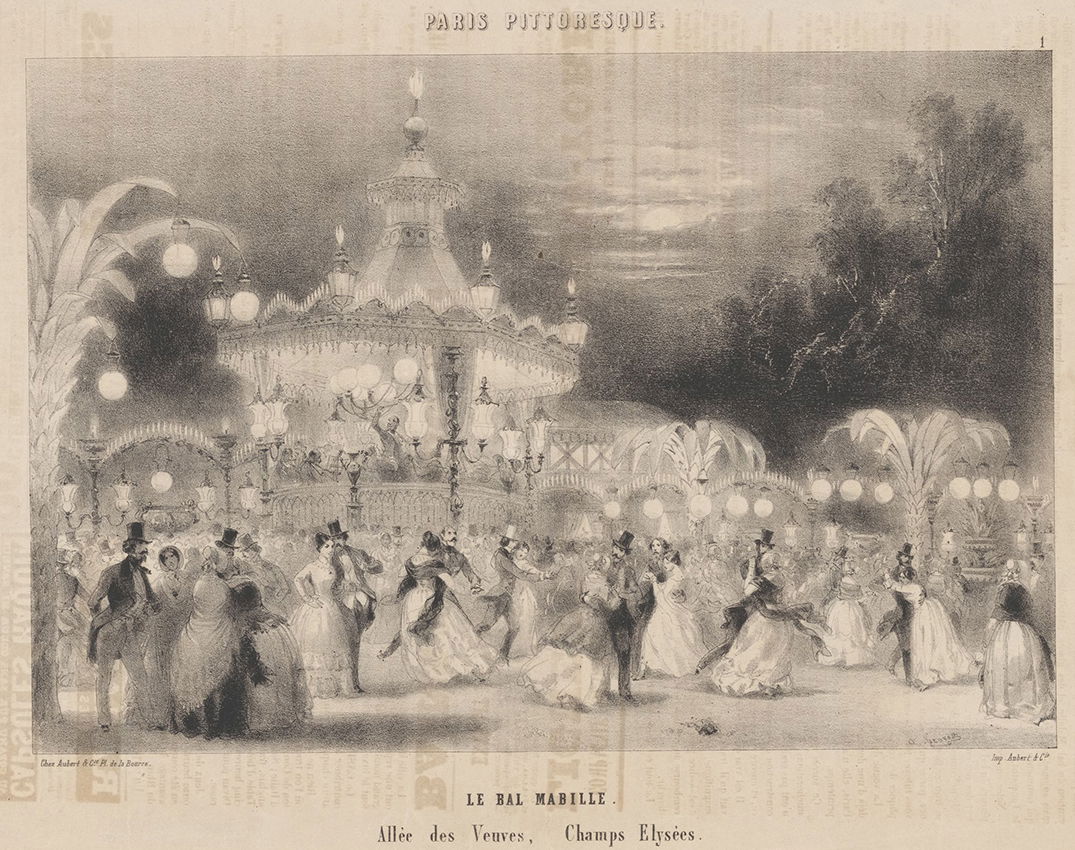

Estampe de la Closerie des lilas, jardin Bullier (source : Gallica-BnF)

1843 : Un ancien employé du Bal de "La Grande Chaumière" situe sur le Boulevard du Montparnasse, François Bullier (1796-1869) rachète le "Prado d'Été" situé au 31, avenue de l'Observatoire Paris 5e, , le transforme complètement, plante 1000 pieds de lilas et lui redonne le nom de "Closerie des Lilas ".

1847 : L’établissement ouvre ses portes le 9 mai. Il devint ensuite le "Jardin Bullier" puis le" Bal Bullier" et finalement "Le Bullier". Cet établissement est fréquenté à l'origine par les étudiants, ce Bal sera ouvert toute l'année, Bullier continue à l'agrandir.

François Bullier (1796-1869) vers 1855 (crédit : Alexandre Pierre Bertrand – source : Musée Carnavalet)

1850 : Bullier lui donnera un air oriental en l'ornant de lampes à gaz dans les bouquets et d'un décor de vitraux. On dansait quadrille et la valse, puis la mazurka. Ce bal dont les décors se sont inspirés de l'Alhambra propose plusieurs animations comme billards, tir à l'arc ou au pistolet.

1869 : Juin : le Bal Bullier a fermé suite au décès de François Bullier. Son neveu, Théodore Bullier, a repris la direction.

1870 : Réquisitionné, comme ambulance, pendant la guerre de 1870. (Hôpital de campagne).

1871 : Durant la Commune de Paris, une poudrière située près du Jardin du Luxembourg a explosé, endommageant le Bal Bullier. Théodore Bullier a fait construire une galerie circulaire pour consolider la salle après l'explosion.

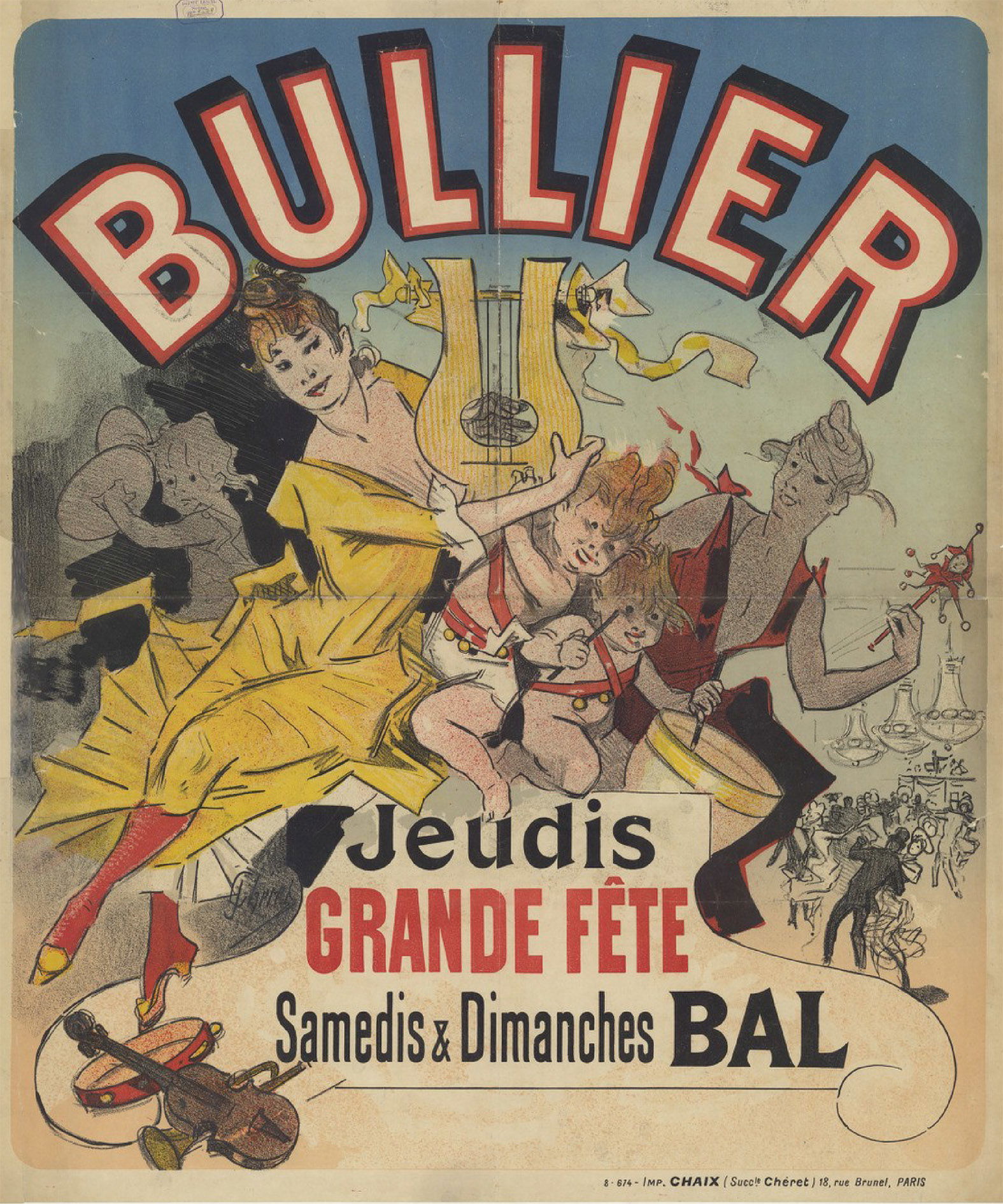

Bullier. Jeudis : Grande fête. Samedis et dimanches. Bal. 1888. Jules Chéret (1836-1932) : Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF

Le bal Bullier. Estampe. 1898. Jean Émile Laboureur (1877-1943). Source gallica.bnf.fr / BnF.

1895 : Un fronton monumental en terre cuite sculptée et émaillée a été installé à l'entrée principale, représentant un coq gaulois et des scènes festives.

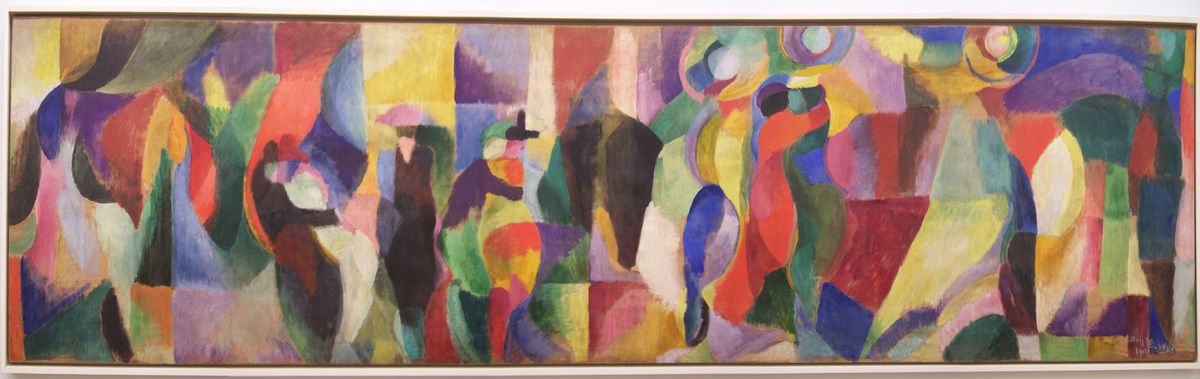

1913 : Sonia Delaunay immortalise le Bal Bullier dans son tableau "Le Bal Bullier", une œuvre emblématique de l'art moderne

Sonia Delaunay - Le bal Bullier

1914-1918 : Réquisitionné pendant la guerre par l'Intendance, il sera utilisé pour la fabrication des uniformes.

1920 : Il a rouvert ses portes, sous les noms de Bal Bullier ou Closerie des Lilas, s'adaptant aux nouvelles modes comme le tango et le jazz, et intégrant des éléments du mouvement Dada dans sa décoration. Il a également servi de lieu de réunions.

1940 : Le Bal Bullier a finalement fermé définitivement

Des couples de danseurs au bal Bullier. Provost. Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Après la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment a été démoli, a son emplacement a été construit le Centre Bullier, un centre de services pour étudiants dépendant du CROUS de Paris, comprenant notamment une résidence et un restaurant universitaire qui porte toujours le nom de Bullier.

Notes : Le Bal Bullier a initialement été appelé Closerie des Lilas. Après la disparition du Bal Bullier, le nom de Closerie des Lilas est resté et est aujourd'hui principalement associé au restaurant du même nom, bien que celui-ci soit situé à un emplacement légèrement différent de celui du bal d'origine. L'emplacement exact du Bal Bullier d'origine (31 avenue de l'Observatoire) est différent de l'emplacement actuel du restaurant La Closerie des Lilas, qui se trouve au 171 boulevard du Montparnasse, à l'intersection du boulevard du Montparnasse, des rues d'Assas et Notre-Dame des Champs, et de l'avenue de l'Observatoire. Il est donc exact de dire que le restaurant La Closerie des Lilas tire son nom de l'appellation originelle du célèbre Bal Bullier

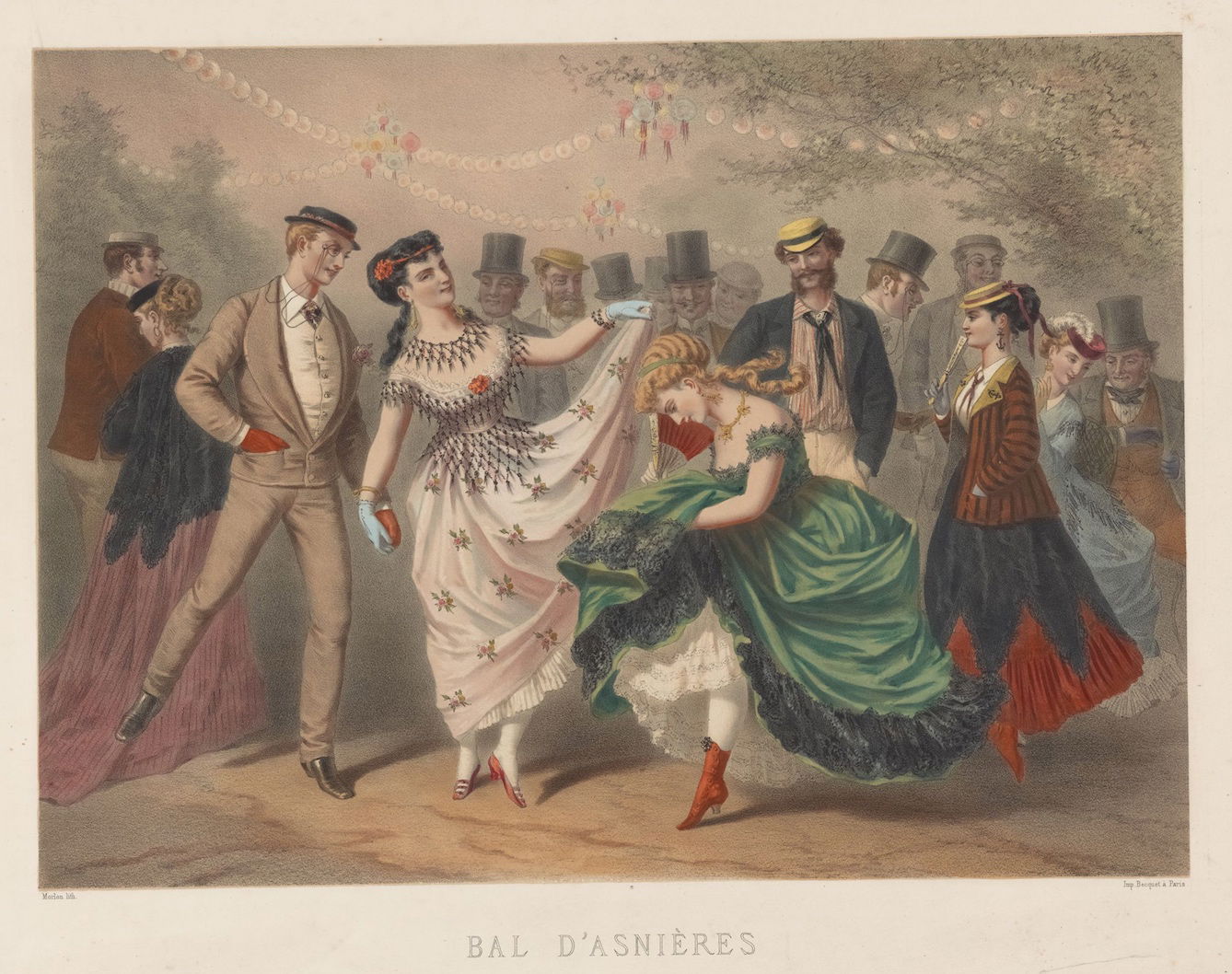

Bal d'Asnières

Le bal d'Asnières, situé dans la banlieue parisienne, a connu son apogée dans les années 1860 et 1870. C'était un lieu de divertissement populaire, attirant des Parisiens de toutes classes sociales. La seconde moitié du XIXe siècle a été marquée par un développement des loisirs populaires, notamment les bals et les guinguettes en banlieue. Accessibilité grâce au chemin de fer : L'arrivée du chemin de fer a facilité l'accès à Asnières depuis Paris, permettant aux Parisiens de s'y rendre facilement pour se divertir.

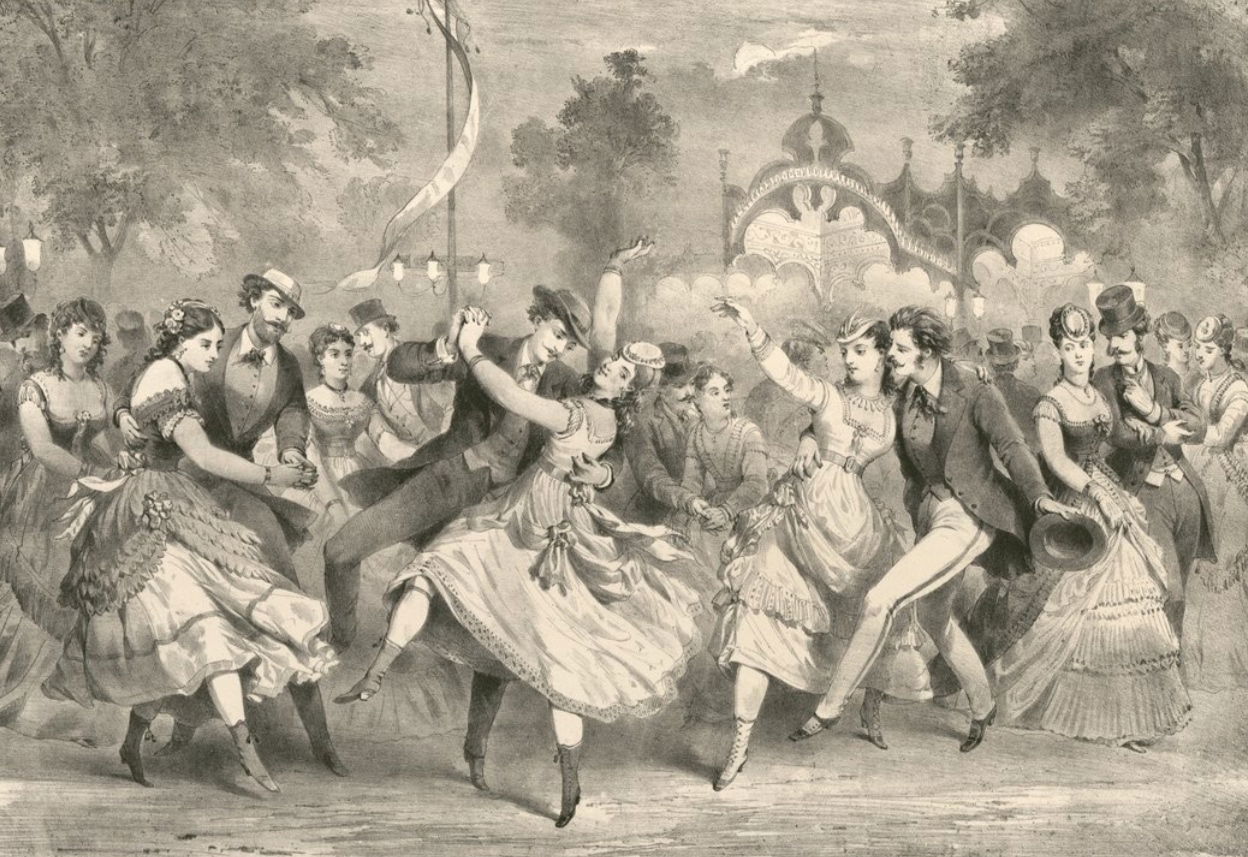

Bal d'Asnières. Collections numériques de la Bibliothèque publique de New York .

Le bal d'Asnières était un lieu où se côtoyaient différentes classes sociales, des ouvriers aux bourgeois, créant une atmosphère animée et parfois tumultueuse. Le bal proposait diverses animations, notamment de la danse, de la musique, des jeux et des attractions foraines. Il était particulièrement fréquenté le dimanche et les jours fériés, attirant des milliers de personnes. Le château d'Asnières et son parc ont servi de cadre à ces distractions en pleine nature. Succursale du Casino-Cadet : Vers 1860, le château devint une succursale du Casino Cadet, où plus de deux mille danseurs se pressaient dans les salons et sur les terrasses, où des jeux de toutes espèces étaient proposés au public, avec escarpolette, tir au pistolet et parfois feux d'artifices.

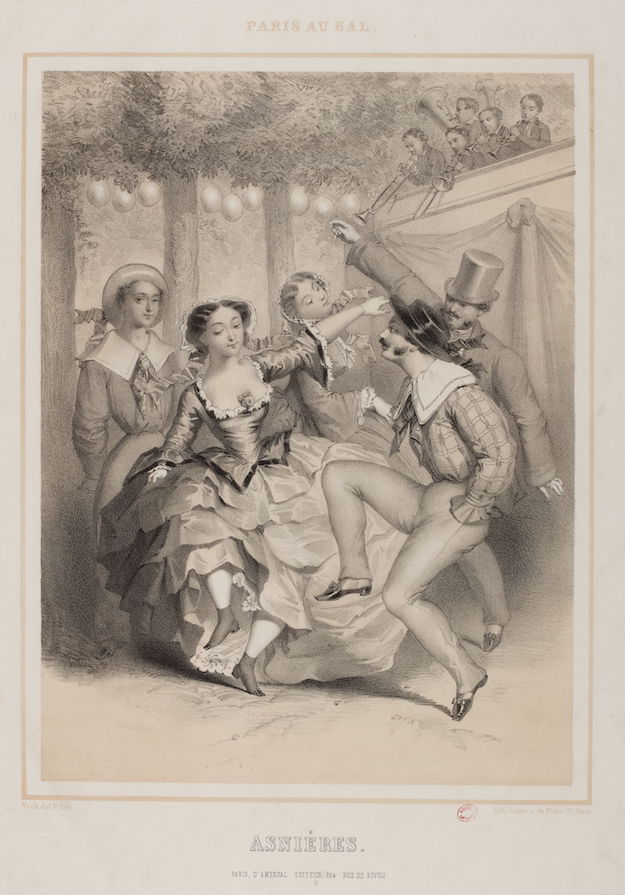

Paris au bal. Asnières. Paris Musées. Musée Carnavalet. Histoire de Paris

La guerre franco-prussienne de 1870-1871 a eu un impact sur le bal, avec des destructions partielles du château par les Prussiens et les obus versaillais. Après cette période, le bal d'Asnières a connu un déclin progressif, concurrencé par d'autres lieux de divertissement. Le bal d'Asnières reste un lieu emblématique de l'histoire des loisirs populaires en région parisienne, témoignant d'une époque où la banlieue était un lieu de fête et de liberté.

Bal d'Asnières (1860-1869) Charles Vernier (1813-1892)

Bal de la Grenouillère

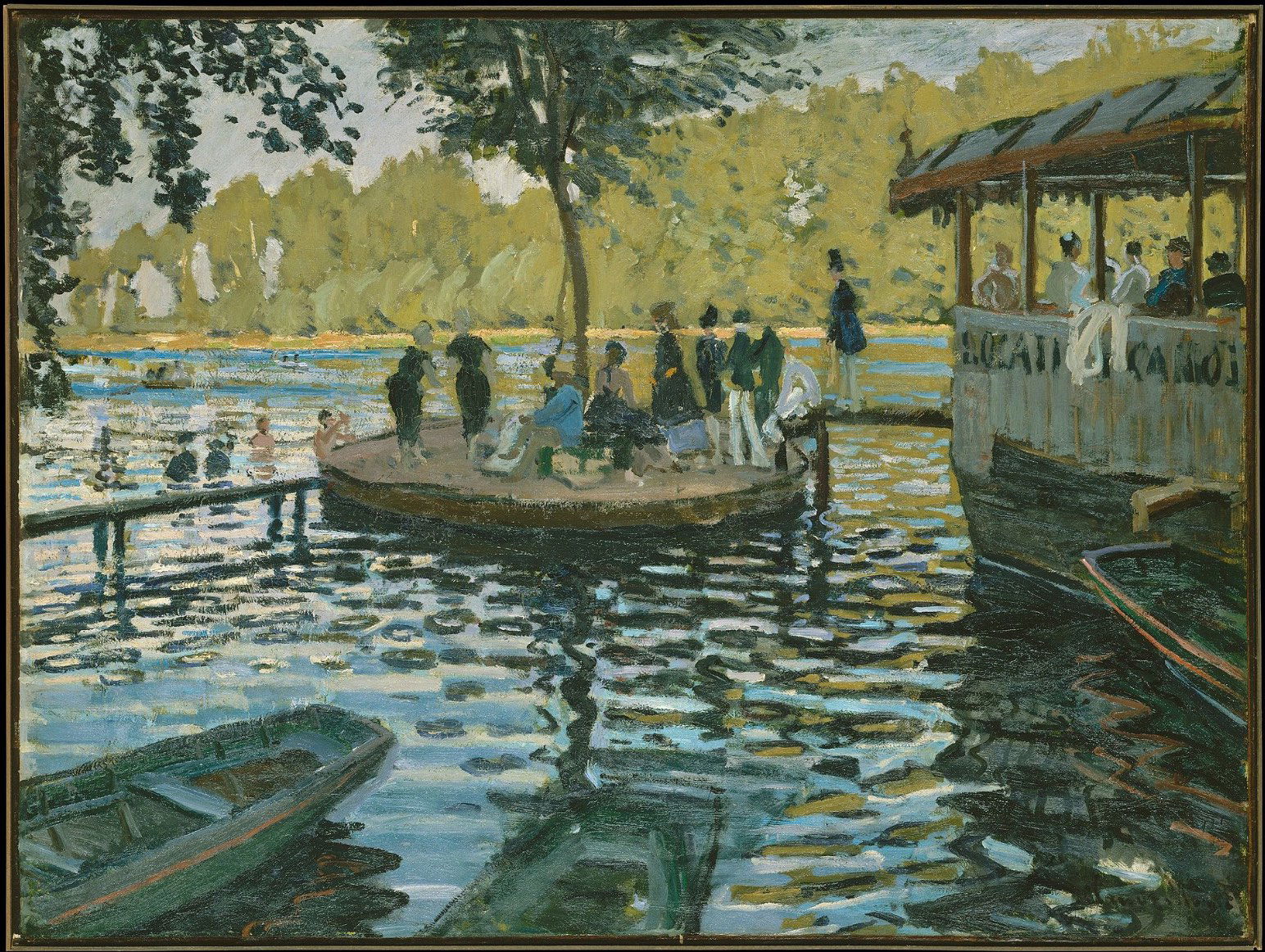

La Grenouillère était un établissement de bains, de canotage, de restauration et de bal situé sur l'île de Croissy-sur-Seine. À partir des années 1850, ce lieu est devenu très prisé de la bourgeoisie parisienne, qui venait s'y détendre et s'amuser. Les bals de la Grenouillère étaient des événements animés et populaires, où se mêlaient toutes les classes sociales. En 1880, la Grenouillère était à son apogée. Les impressionnistes, tels que Claude Monet et Auguste Renoir, ont immortalisé ce lieu dans leurs peintures, témoignant de l'atmosphère vivante et colorée qui y régnait. Des affiches de l'époque attestent la tenue des bals de la Grenouillère.

Bal de la Grenouillère tous les jeudis. Affiche non identifiée. 1880. Source gallica.bnf.fr / BnF

Les bals de la Grenouillère étaient des fêtes joyeuses et bruyantes, où l'on dansait, chantait et buvait. L'ambiance était souvent décrite comme populaire et parfois même tapageuse, contrastant avec les bals plus formels de la haute société. Des écrivains comme Guy de Maupassant ont décrit la Grenouillère dans leurs œuvres, offrant un aperçu de l'atmosphère de ces bals.

La Grenouillère est un tableau réalisé par le peintre impressionniste Claude Monet en 1869. Il fait partie de la collection du Metropolitan Museum of Art à New York.

La Grenouillère était située sur l'île de Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines, entre les communes de Croissy-sur-Seine et Bougival. Il n'y a pas d'adresse précise pour le bal lui-même, car il se déroulait dans l'établissement de bains et de restauration qui s'y trouvait. Le musée qui retrace l'histoire de ce lieu emblématique se trouve au Pôle Chanorier (Château de Croissy) – 12 Grande rue à Croissy-sur-Seine.

Bal des Canotiers

Le bal des canotiers à Bougival, est un témoin vivant de la joie de vivre et de la liberté qui caractérisaient cette époque. Au XIXe siècle, avec le développement de l'industrie, les Parisiens recherchaient des lieux de détente en dehors de la ville. Bougival, située sur les bords de Seine, devint une destination prisée. Les guinguettes, lieux de restauration et de danse en plein air, se multiplièrent le long du fleuve. Le bal des canotiers était l'une de ces guinguettes, où l'on venait s'amuser, danser et profiter de l'atmosphère festive. Le canotage, activité de loisir très en vogue à cette époque, donna son nom à ces bals. Les canotiers, vêtus de leurs tenues rayées et coiffés de leurs chapeaux de paille, étaient les habitués de ces lieux. Les bals des canotiers étaient des lieux de mixité sociale, où se côtoyaient ouvriers, bourgeois et artistes. On y dansait au son de la musique populaire, on y buvait du vin et on y profitait de l'ambiance décontractée. Ces bals étaient aussi des lieux de rencontre et de flirt, où les couples se formaient et se déformaient au gré des valses et des polkas.

Bal des canotiers. Bougival. Affiche non signée. 1882- 1888. Source gallica.bnf.fr / BnF

Les impressionnistes, fascinés par la vie moderne et les scènes de loisirs, ont souvent représenté les bals des canotiers dans leurs tableaux. Des peintres comme Auguste Renoir, Claude Monet, Berthe Morisot ou Alfred Sisley ont capturé l'atmosphère vibrante et colorée de ces lieux de fête. Ces peintures témoignent de l'importance des bals des canotiers dans la vie sociale et culturelle de l'époque. Aujourd'hui, le bal des canotiers a disparu, mais son souvenir perdure grâce aux tableaux des impressionnistes et aux témoignages de l'époque. Il existe un espace musée Berthe Morisot qui permet d'appréhender le contexte de cette époque. Il reste un symbole de la joie de vivre et de la liberté qui caractérisaient la Belle Époque.

Bal Mabille

1831 : Le bal Mabille était un établissement de danse (bal d’été) fondé par un professeur de danse du faubourg Saint-Honoré, Mabille père, sur l'actuelle avenue Montaigne à l'époque presque champêtre. Il ouvre sous le nom de Jardin Mabille. Il était situé Rue de Beaujolais, vers le rond-point des Champs-Élysées, adresse qui correspond aujourd'hui entre les numéros 49 et 53. Installé dans un jardin d’environ mille mètres carrés de surface, il disposait d’un abri, coiffé d’un chapeau chinois en son centre. C’était là que s’installait son orchestre. Autour, un grand cercle permettait de danser. Parmi ces dames, se glissaient de nombreuses lorettes, les célèbres prostituées vivant à proximité de Notre Dame de Lorette. Mademoiselle de Pomaré, dite Brin d’amour, était la reine du Bal Mabille.

1844 : les fils Mabille en font un jardin "enchanté". Il ouvre tous les soirs grâce à ces becs de gaz (3 000 en tout !), à cette époque, le Ranelagh excepté, les jardins disgracieux et les salles enfumées n'étaient guère éclairés que par de modestes quinquets suspendus au plafond ou accrochés aux arbres. Le bal Mabille était réservé, en raison du prix d'entrée, à des personnes assez aisées

1870 : fut frappé par deux obus lors du siège de Paris.

1875 : Fermeture 1

882 : Démolition

(Les Mémoires du Bal Mabille. Paris Chez tous les libraires. 1864)

Bal Mabille.Dessin. 18... Source gallica.bnf.fr / BnF

Les imprimés de danse du Charivari (entre 1833 – 1869). Bibliothèque publique de New York

Bal Tabarin

1904 : Création du Bal Tabarin par le compositeur et chef d'orchestre Auguste Bosc était situé au 36, rue Victor-Massé. Ce nom de Tabarin provient d'un comédien et bateleur de foire, Antoine Girard, surnommé Tabarin, actif à Paris au début du XVIIe siècle. Un lieu ‘d'art et de plaisir’, où le Tout-Paris se précipite pour danser et participer à des bals costumés. On y assiste même à des combats de boxe féminins, des batailles de fleurs, des courses de rats et des concours du plus beau postérieur ! Le Tabarin est aussi le temple des danses fantaisistes, voire coquines comme la Tabarinette ou la Croupionette… Des frivolités qui ravissaient les bourgeois qui venaient s'encanailler à Pigalle.

1915 : Suite à l’incendie du Moulin Rouge, les fameuses danseuses du French Cancan se retrouvent au Bal Tabarin, puis transformé en skating (patinage)

1930 : Joséphine Baker se produit sur la scène du Tabarin

1933 : On y présente des revues et divers spectacles jusqu'en 1953.

1938 : Jacques Tati qui y fait ses débuts, en tant que mime.

1940 à 1944 : Dans les débuts de l'Occupation, le bal est fermé, mais on y offre la soupe aux artistes sans travail. L'établissement est très fréquenté par les officiers de la Wehrmacht.

1949 : Rachat par les frères Clerico, propriétaires du Moulin Rouge.

1953 : Fermeture

1966 : Remplacé par un immeuble en 1966

1966 : Le bâtiment est détruit, pour être remplacé par un immeuble et un supermarché

Aujourd'hui : immeuble résidentiel Il y avait à l'origine au 58 rue Pigalle un cabaret, le Tréteau de Tabarin, fondé en 1895, puis en 1899 le Tréteau de Tabarin, va péricliter et faire faillite.

Compagnie générale de travaux d'éclairage et de force (Paris). Producteur d'un fonds d'archives. Fonds Clémançon. II. Archives photographiques. Matériels de théâtre. Motifs lumineux. Enseigne lumineuse. Paris, Bal Tabarin. 1924. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Compagnie générale de travaux d'éclairage et de force (Paris). Producteur d'un fonds. Fonds Clémançon. II. Archives photographiques. Vues d'ensemble des salles de spectacles. Théâtres, cinémas et autres établissements situés à Paris. Bal Tabarin, rue Victor Massé. Façade. 1900-1961. Source gallica.bnf.fr / BnF

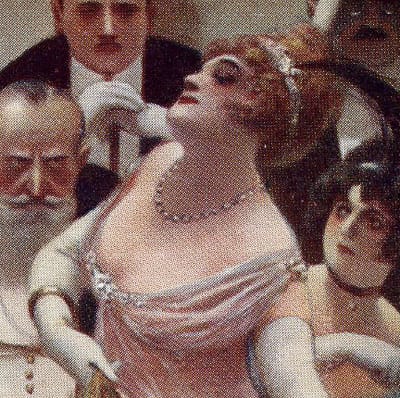

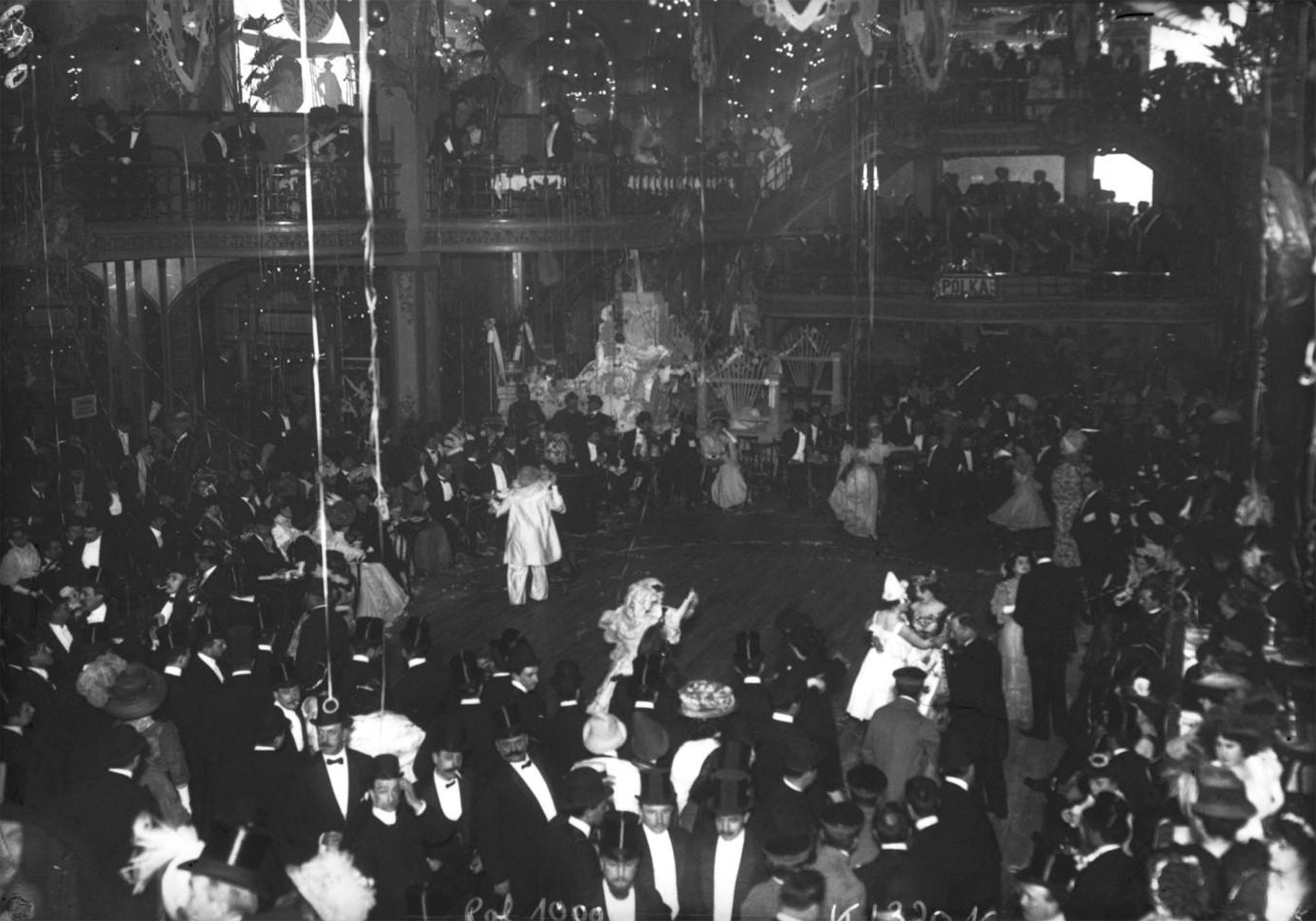

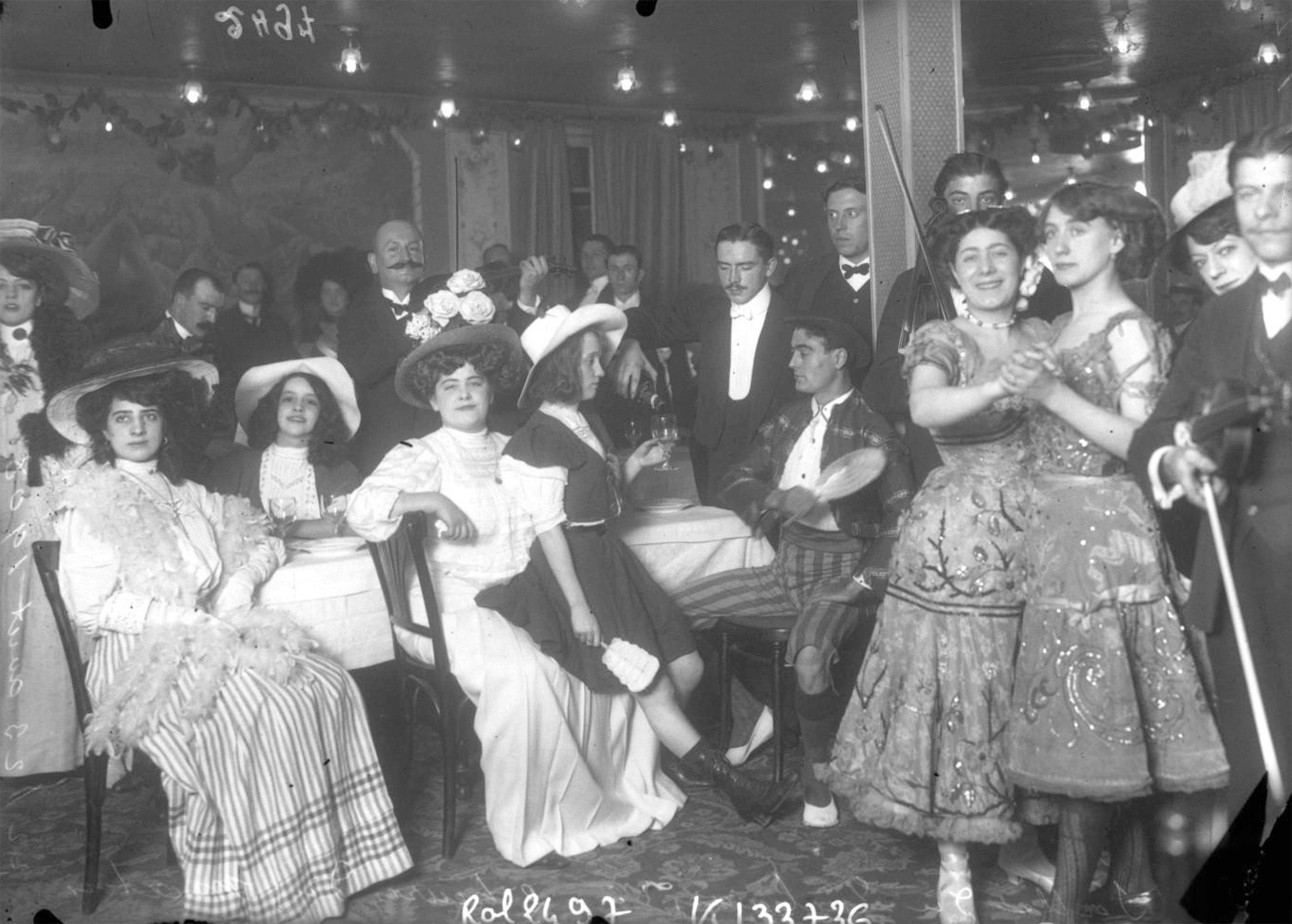

Fête costumée au Bal Tabarin, au bénéfice de l'oeuvre de la maison de retraite des artistes de music-hall, le 7 mai 1908. Photographie de presse. Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF

Fête costumée au Bal Tabarin, au bénéfice de l'oeuvre de la maison de retraite des artistes de music-hall, le 7 mai 1908. Photographie de presse. Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF